La pandemia di COVID-19 è una delle più grandi sfide che la medicina moderna abbia mai affrontato. Lo sforzo congiunto dei ricercatori su scala globale ha permesso di ottenere risultati e strumenti di contrasto che in altre condizioni avrebbero richiesto una decina di anni. Lo scopo della ricerca è su due fronti: identificare terapie (non solo farmaci) capaci di salvare pazienti con sintomi più gravi e bloccare il progredire della malattia già ai primi sintomi; agire ex ante diminuendo il rischio di ammalarsi.

Ad oggi non esiste una terapia ad hoc che possa guarire dal COVID-19 ma trattamenti che ne attenuano i sintomi più gravi in modo da dare tempo all'organismo di eliminare il virus.

Il vaccino ha però un suo limite intrinseco nel suo essere preventivo l'infezione e NON terapeutico una volta che l'infezione è avvenuta. Per tale scopo servono farmaci antivirali (e non solo).

Nei paragrafi seguenti stilerò una lista parziale dei farmaci sperimentali (spesso farmaci già in uso per altre patologie) che si sono affacciati alla clinica, almeno negli USA (non sempre l'approvazione di EMA e di FDA vanno di pari passo quando si tratta di approvazione farmaci nella "corsia accelerata, di emergenza").

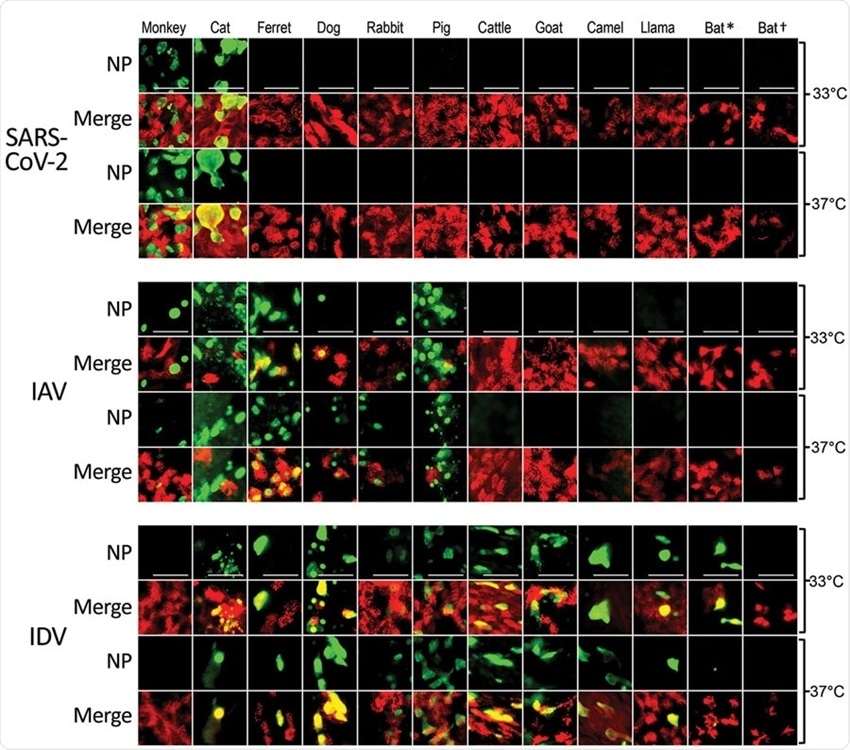

Una piccola nota prima di proseguire, banale per gli addetti ai lavori ma con concetti da reiterare per l'audience generalista. Mi riferisco ai test preclinici per validare la molecola farmaceutica sperimentale. Dimostrare l'efficacia di un composto, intesa come capacità di neutralizzare (uccidere è una parola grossa per un virus) un virus in una coltura cellulare non sempre è seguita da una conferma dei risultati quando si passa da studi in vitro a studi su animale (ammesso che esista un modello animale adatto). E anche nel caso funzionasse non dà alcuna garanzia che funzioni egualmente bene (o del tutto) una volta passati alla sperimentazione clinica. Le variabili sono molte e alcuni virus sono incredibilmente specifici per un solo tipo di cellula in un solo tipo di organismo. Un punto questo che fa sempre sorgere la domanda "allora che senso hanno queste sperimentazioni, specie in animale?". La funzione è duplice, molto importante e può essere riassunta come una prova di meccanismo e (fase successiva) prova di principio: se non funziona in questi test iniziali allora non funzionerà nemmeno in umano; se dà problemi in queste fasi allora è fortemente a rischio usarli in umano. Non ottemperare a questi test equivale a testare un qualunque farmaco direttamente su essere umano, cosa non furba o etica se si pensa che meno del 1% dei prodotti che risulta promettente in un test in vitro darebbe risultati positivi o anche solo sicuri se saltasse a piè pari i test in animali.

Eccoci infine all'elenco dei trattamenti più noti, divisi per categoria di azione, contro SARS-CoV-2.

Ho volutamente trascurato alcune molecole che ogni tanto appaiono sulle testate giornalistiche italiane come meri copia e incolla di veline girate dall'ufficio stampa di qualche ospedale o università (l'ultimo in ordine di tempo è l'acido etacrinico, principio attivo del diuretico Reomax®, di cui è stata osservata una azione antivirale in colture cellulari) senza che vi siano dati in vivo su pazienti con COVID-19.

Alcuni hanno avuto un discreto successo, altri sono stati usati solo in alcuni paesi, altri ancora sono da mettere a punto o semplicemente semplicemente abbandonati. Sono stati omessi quelli per cui dopo il clamore iniziale non si è trovato alcun riscontro reale.

Ultima notazione. Come al solito le fonti sono presenti in forma di hyperlink testuali associati ai dati, molto più semplici da controllare per il lettore base che non una lunga lista a fondo pagina.

Molto utile la pagina sul

portale dell'AIFA in cui sono riassunti per alcuni farmaci testati in ambito COVID-19 i dati ottenuti sul campo.

Antivirali

Remdesivir

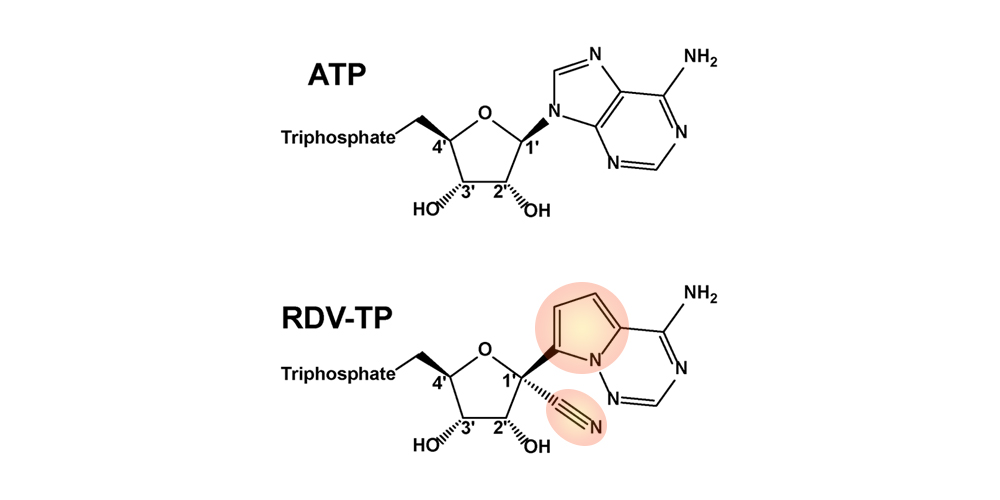

Il farmaco prodotto da Gilead Sciences con il marchio Veklury, nasce come antivirale contro Ebola ed epatite C e per questo fu uno tra i primi farmaci ad essere testato sui pazienti affetti da COVID-19.

E' un analogo nucleotidico che una volta metabolizzato nella cellula, compete con l'ATP per l'incorporazione nel filamento di RNA nascente e di fatto inibisce la RNA polimerasi (RNP) prodotta dal virus e non quella cellulare (Ebola, HCV e coronavirus sono tutti virus a RNA, di diverso tipo, e come tali tutti producono una loro RNP). Per ulteriori dettagli (ma non troppo tecnici) sul meccanismo di azione del farmaco vi rimando all'articolo

Remdesivir explained (The Conversation).

|

| Image Credit ed informazioni dettagliate su asbmb.org |

Come detto il

Remdesivir fu sviluppato originariamente come antivirale contro Ebola ed Epatite C, ma poi accantonato per i risultati inferiori alle aspettative. Ripescato con l'arrivo della attuale pandemia (procedura classica quella di testare prima le molecole già sviluppate per altro, vedi

drug repurposing) ha mostrato una interessante capacità nel bloccare la proliferazione del virus nelle cellule in coltura, da cui lo studio clinico sui pazienti ospedalizzati.

Nota. Nella sperimentazione l'endopoint "recupero" era catalogato come "dimissione dall'ospedale o rimanere ricoverati al solo scopo di controllo dello stato dell'infezione". Lo studio non era randomizzato per motivi etici, per cui la valutazione è stata fatta nel confronto tra la media del tempo di ricovero durante lo studio e lo storico dei precedenti pazienti.

I dati incoraggianti hanno spinto la FDA ad autorizzarne l'utilizzo anche ai

pazienti con sintomi meno gravi, una mossa criticata da alcuni esperti per la povertà dei dati statistici.

In ottobre è stato utilizzato dai medici per curare il presidente Trump (ciclo di cinque giorni per via endovenosa), dopodiché (

22 ottobre) è stato approvato per l'uso generale in pazienti di età superiore ai 12 anni.

Rimane la perplessità di esperti e dell'OMS (sulla scorta di un

suo studio clinico) sulla effettiva capacità di prevenire i decessi o di diminuire il bisogno di ventilazione assistita; c'è da dire che lo studio stesso dell'OMS è stato criticato in quanto ha utilizzato dati provenienti da molti ospedali in giro per il mondo, procedura che espone al rischio di vizi procedurali e statistica ingannevole.

Ad

inizio aprile 2021 uno studio tedesco ha mostrato (in colture cellulari) una sinergia questo farmaco e due altri già approvati per altro scopo (l'antifungino

itraconazolo e l'antidepressivo

fluoxetina), che potrebbe rimetterlo in gioco nella terapia dei casi sintomatici.

Progettato originariamente come antinfluenzale (in uso in Giappone) si è poi scoperto che aveva interessanti proprietà anche contro i coronavirus (ne avevo già scritto in un precedente articolo -->

Vita di un farmaco).

Il favipiravir è un profarmaco (deve essere metabolizzato per diventare attivo) in grado di indurre terminazione precoce della sintesi di RNA da parte della RNP virale e quindi bloccare la produzione di nuovi virus.

Il suo vantaggio principale è nell'ampia finestra terapeutica e in una statistica di utilizzo consolidata. Non un farmaco risolutivo ma che ha dato buoni risultati in clinica (

S. Joshi et al.).

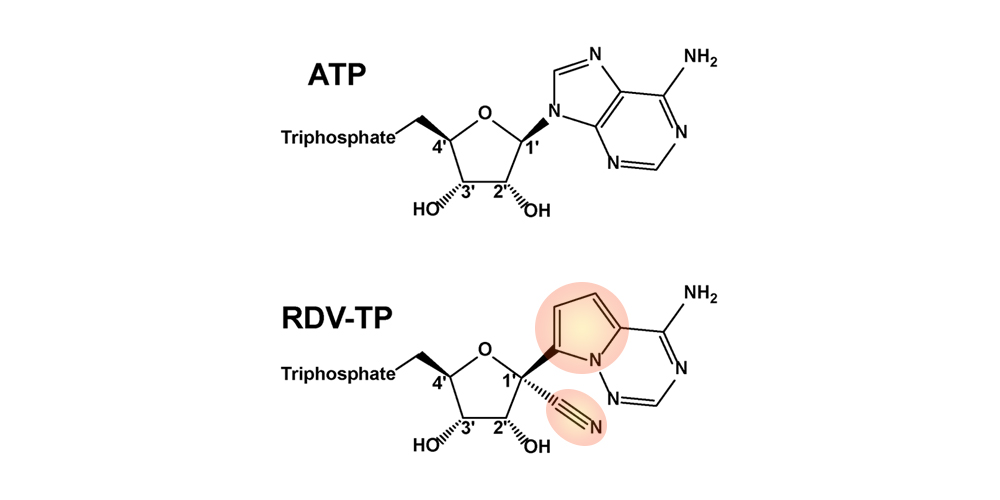

Conosciuto anche come MK-4482 è l'ennesimo antivirale progettato per combattere l'influenza, anche lui un analogo nucleosidico, poi testato contro il COVID-19. Ha dato risultati promettenti già ad inizio primavera (test su cellule e animali) che hanno permesso test esplorativi in umani; ad

ottobre sono stati avviati due studi di Fase 2/3 per valutare la sua capacità di ridurre la mortalità e accelerare il recupero nei pazienti.

|

| credit: JS via wikipedia |

Grosso vantaggio del Molnupiravir il potere essere assunto sotto forma di pillola. Uno dei lavori più recenti (dicembre 2020 su

Nature Microbiology) dimostra un'alta efficacia nei furetti già 24h dopo la prima assunzione.

ACE-2 ricombinante

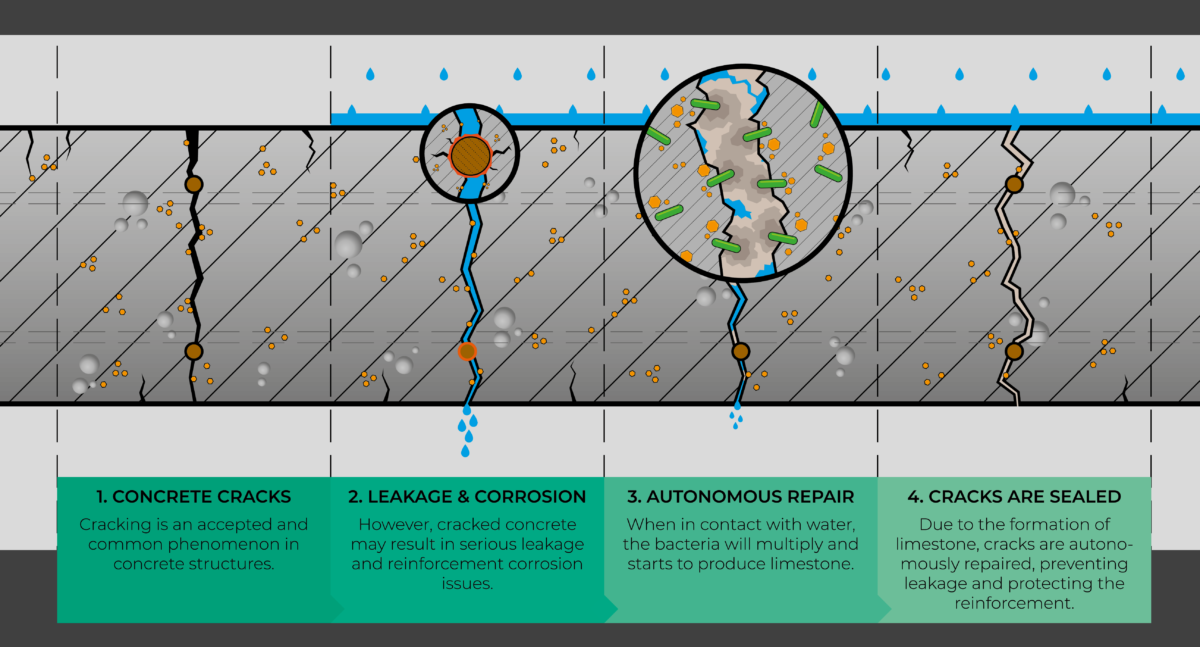

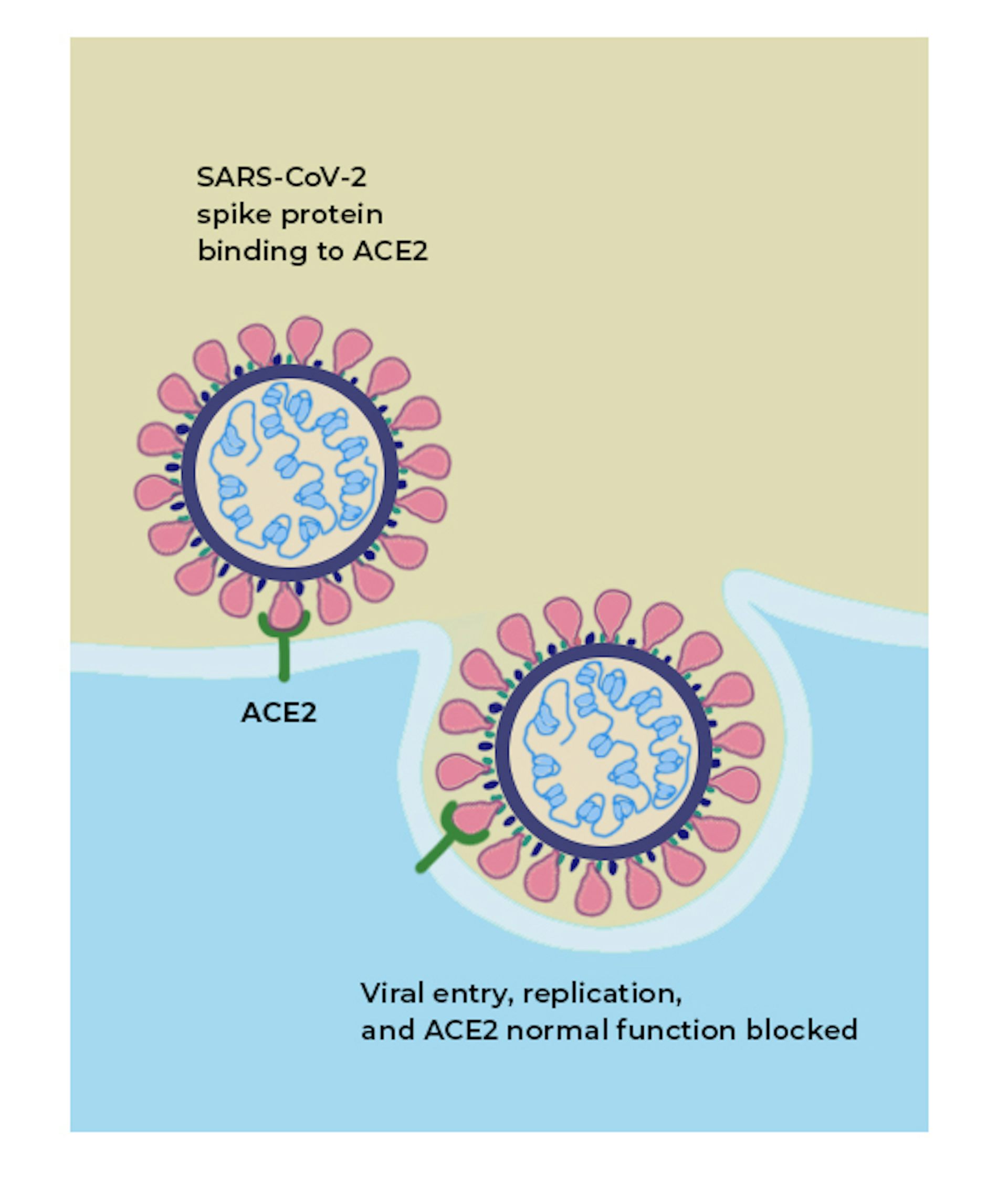

Non un antivirale nel senso letterale del termine ma un trattamento in grado di "imbrogliare" il virus.

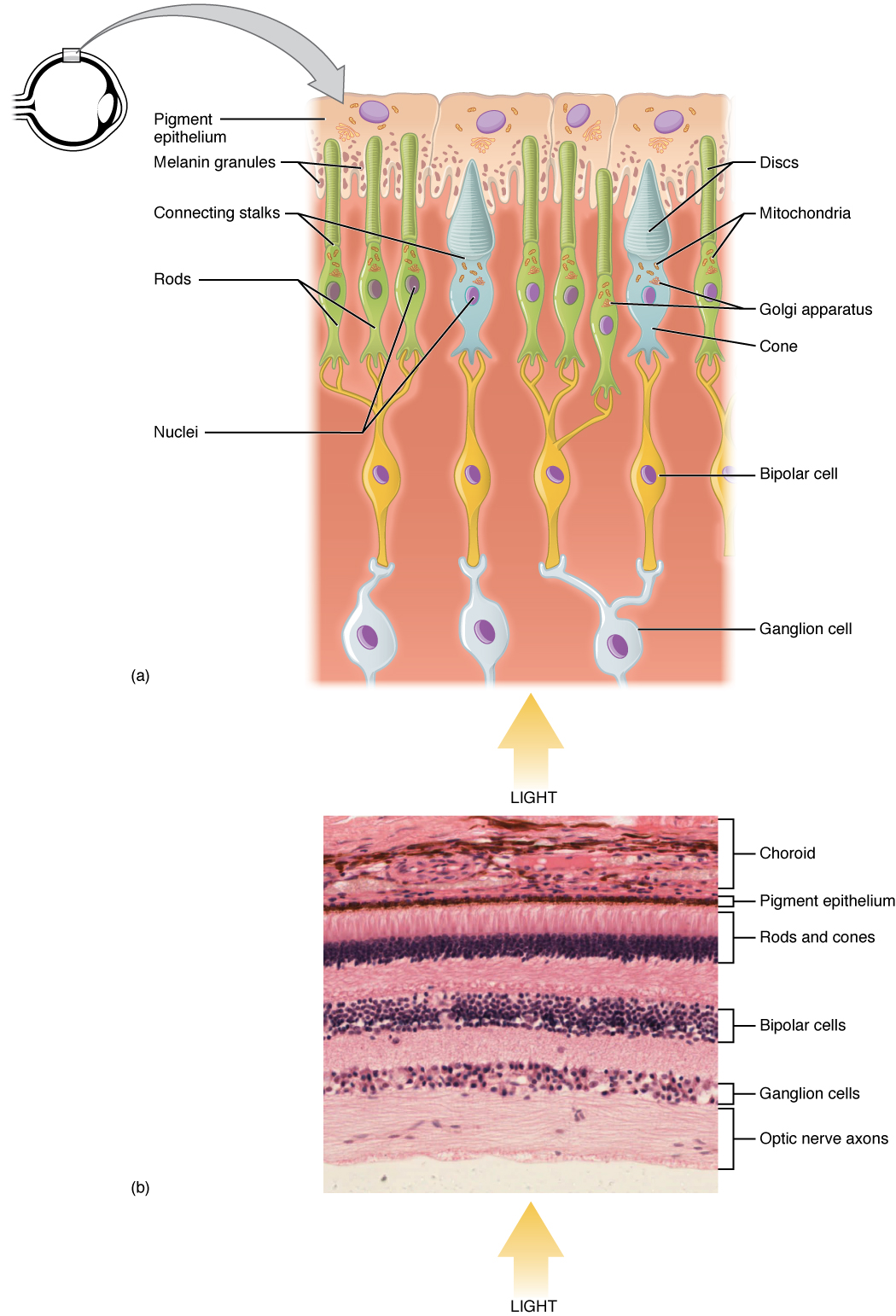

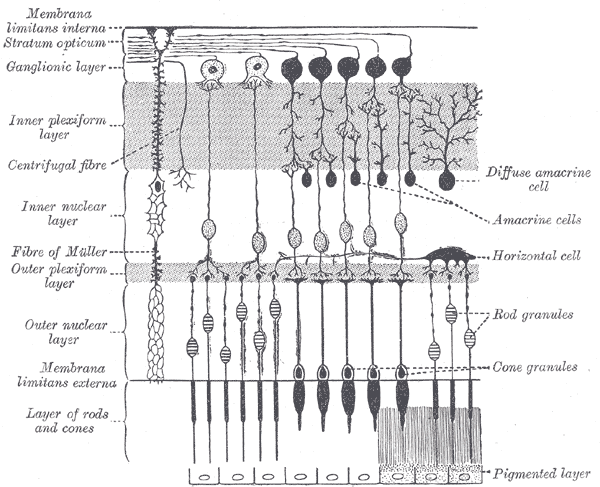

Ogni virus necessita di una porta di ingresso a cui agganciarsi e "bussare" (una analogia non così strana) per potere passare la barriera della membrana cellulare. Le strategie possono essere diverse e nel caso del SARS-CoV-2 il passaggio chiave è l'interazione tra la proteina virale di superficie, Spike, con la proteina ACE-2 espressa sulla superficie di molte cellule umane. Una volta avvenuto il contatto si attiverà il naturale processo di endocitosi che porterà il virus all'interno della cellula.

Se si confonde il virus usando delle "esche" (finti ingressi) lo si potrà rendere inoffensivo fino al momento in cui viene individuato ed eliminato dalle pattuglie immunitarie. Questo in sintesi il razionale dell'utilizzo della proteina ricombinante (solubile) ACE-2.

Si tratta di un approccio ancora in fase clinica ma i cui risultati sono promettenti (

Nature 09/2020).

***

Rimaniamo nell'ambito antivirali con prodotti i cui dati sono meno chiari dei precedenti ma con sottostanti funzionalità interessanti (se confermate).

Ivermectina

Usato per decenni come

antielmintico (elimina o favorisce l'espulsione di vermi e parassiti intestinali) si sono trovati indizi di una potenziale attività antivirale in colture cellulari sebbene ad alti dosaggi (superiori a quelli usati di routine). Nessun dato ad ora su animali o umani.

E' in corso uno

studio clinico a Singapore, con dosi molto inferiori, su un ampio campione di volontari (5 mila); il test è verificare se la sua assunzione conferisca una qualche protezione dal coronavirus nel medio periodo intesa come percentuale di soggetti che diventeranno positivi al virus rispetto ai controlli.

Ad oggi le linee guida del NIH

ne sconsigliano l'uso (in ambito COVID-19) ma è altrettanto vero che il trattamento è sempre

più diffuso in America Latina (immagino che essendo già in uso come come antielmintico, in particolare per la

oncocercosi, si è pensato di sfruttarne le potenzialità antivirali con una singola prescrizione).

La molecola è tornata alla ribalta nell'estate 2021 con nuovi dati (

QUI trovate un riassunto) finché la FDA ha mandato un messaggio abbastanza chiaro su perché NON dovrebbe essere usata per il covid19.

Un composto presente nell'

oleandro, una pianta usata in passato sia come veleno che come medicina tradizionale per malattie varie, tra cui l'asma. Da qui la potenziale tossicità cardiaca associata all'ingestione dei fiori specie nelle persone che assumono

digossina.

Diversi sono gli studi preliminari (invero poco risolutivi) sul potenziale

effetto antivirale di questa molecola. Sembra essere tornata di moda dopo la pubblicazione di

uno studio preliminare che mostra effetti antivirali in una coltura di cellule renali di scimmia infettate dal coronavirus.

Lopinavir e ritonavir

Sebbene alcuni test preliminari in vitro avessero fatto pensare ad un potenziale utilizzo nella terapia COVID-19, gli studi clinici su soggetti ospedalizzati non hanno portato conferme e gli

studi sono stati interrotti. I ricercatori non escludono di fare test per vedere se il farmaco (che essendo già approvato ha un profilo ben noto) possa essere utile su alcune tipologie di pazienti con forma lieve della malattia (non ospedalizzati) o come trattamento preventivo in soggetti esposti al virus ma asintomatici.

Idrossiclorochina e clorochina

Farmaci usati da decenni contro la malaria, hanno evidenziato una certa azione inibitoria sulla replicazione del coronavirus in colture cellulari, apparentemente supportati da studi su un campione ridotto di pazienti ospedalizzati.

In base a questi risultati la FDA concesse una autorizzazione temporanea come terapia d'emergenza nei pazienti con COVID-19. Studi successivi più dettagliati (in animali e umani) non hanno confermato le promesse e di conseguenza anche l'autorizzazione della FDA è stata revocata.

I risultati negativi non hanno dissuaso gli studiosi (si contano ad oggi

180 sperimentazioni). Non si può escludere che il trattamento, specie in combinazione con altri farmaci e magari nelle fasi iniziali della malattia, possa portare benefici. Serviranno però test ben progettati per arrivare a conclusioni certe.

A POSTERIORI, si è capito che la causa per cui la clorochina non ha dato risultati positivi in vivo è che a differenza del "vecchio" Sars-CoV, il nuovo virus responsabile del covid19 sfrutta l'enzima cellulare TMPRSS2 (invece della catepsina L) come "facilitatore" del processo di fusione. La differenza è sostanziale visto che la catepsina indirizza il virus verso gli endosomi (bersaglio della clorochina) mentre TMPRSS2 direttamente nel citoplasma.

Tofacitinib

Risultati interessanti con il Tofacitinib, inibitore JNK, nella trattamento della polmonite in covid19. Il farmaco

nasce come anti-artritico.

"Emulatori" del sistema immunitario

Altro approccio "classico" quello di attivare le difese immunitarie importando il "know-how" da un sistema immunitario esterno. Esempi classici di questi trattamenti l'utilizzo di plasma da pazienti convalescenti e gli anticorpi monoclonali.

Plasma convalescente

Testato per la prima volta durante l'influenza spagnola, il cosiddetto plasma convalescente (che in italiano suona malissimo) ricco di anticorpi che il soggetto guarito ha prodotto nella sua lotta, vinta, contro il virus, ha dato risultati ampiamente positivi.

I ricercatori hanno cercato di riprodurre questa strategia nell'epidemia attuale; decine di migliaia i pazienti che hanno ricevuto questo plasma nell'ambito di un programma gestito dalla Mayo Clinic e dal governo federale.

Nello

studio della Mayo Clinic i risultati ottenuti, pur presenti, sono stati modesti e limitati a chi era nella fase precoce della malattia e solo con il plasma più arricchito di anticorpi. Interessante uno

studio argentino (di piccole dimensioni ma rigoroso) in cui è stato osservata una azione protettiva nei soggetti anziani infettati contro la progressione a sintomatologia grave. Il vero limite, identificato dallo studio, è la ristretta finestra temporale di intervento affinché la terapia dia il massimo: solo per pochi giorni dopo l'inizio dei sintomi, dopo di che diventa inefficace.

Anticorpi monoclonali (mAb)

In ambito COVID-19 i risultati, ancora preliminari, indicano che hanno maggiore probabilità di essere utili se usati nella fasi precoci dell'infezione.

Due le aziende in prima linea in questi studi, Eli Lilly e Regeneron.

- Bamlanivimab, il prodotto sviluppato da Eli Lilly mostra una riduzione del 72% del rischio di ospedalizzazione rispetto ai controlli.

- Regeneron usa invece un cocktail di due mAb con i quali ha ridotto del 57% il ricorso dei pazienti all'ospedale.

Diverso il discorso nel caso delle persone con malattia più grave in cui, in entrambi i casi, i risultati sono stati deludenti.

Entrambi i farmaci hanno ricevuto a novembre l'autorizzazione all'uso di emergenza (→

FDA Lily e →

FDA Regeneron) su persone con grave rischio di avere contratto l'infezione e/o con sintomatologia lieve e moderata (non ospedalizzate).

Aggiornamenti

(07/21).

Il Giappone ha autorizzato l'utilizzo del Ronapreve, una miscela di due anticorpi monoclonali neutralizzanti (diretti contro la RBD della Spike), prodotto dalla Roche, grazie a risultati che mostrano una riduzione nel tasso di ospedalizzazione/morte quando usato su soggetti con malattia da lieve a moderata.

Interferoni (IFN)

Gli IFN sono molecole che le nostre cellule producono in risposta ai virus. Esercitano profondi effetti sul sistema immunitario su due fronti: da una parte allertano e stimolano l'attacco agli invasori, dall'altra fanno da freno all'intensità dell'attacco affinché non causi danni collaterali ai tessuti.

Alcuni studi condotti in Cina hanno mostrato che la somministrazione di IFN fornisce una certa protezione dall'infezione, mentre un

piccolo studio clinico condotto in Europa dando interferone nebulizzato (via nasale) a soggetti appena ospedalizzati ha dato risultati incoraggianti tanto da permettere l'inizio di uno

studio di fase 3.

Vitamina D

Si è molto sentito parlare di ipotetici effetti preventivi o curativi della vitamina D ma ad oggi mancano riscontri clinici affidabili. L'unico studio serio condotto su pazienti ospedalizzati per forme da moderata a grave di Covid19

non ha evidenziato alcun effetto rilevante (

JAMA, feb. 2021).

"Pompieri" dell'eccesso di risposta immunitaria

Come non di rado avviene, molti dei danni, spesso fatali, associati ad una infezione non sono in realtà causati dall'azione del patogeno ma da una risposta eccessiva del sistema immunitario che può causare sia danni tessutali che shock sistemici.

I corticosteroidi sono una classe di farmaci in uso da tempo per ridurre l'infiammazione e per il controllo di allergie e asma.

Uno di questi, il

desametasone, ha mostrato fin dall'inizio la sua utilità nella pratica clinica per ridurre le morti da COVID-19 (vedi anche

uno studio di Oxford). Dato confermato da uno

studio su oltre 6 mila persone che ha quantificato in più del 30% la riduzione dei decessi dei pazienti sotto ventilazione e in circa il 20% di chi era sotto ossigeno. Ma la cautela è d'obbligo in quanto il suo utilizzo potrebbe invece essere dannoso per i pazienti meno gravi (da qui la

linea guida restrittiva redatta dal NIH).

Inibitori delle citochine

Il corpo produce proteine di segnalazione chiamate

citochine che hanno funzione di messaggeri tra cellule diverse e sono in grado di produrre risposte anche su larga scala.

Quando queste proteine sono prodotte in eccesso, la risposta del sistema immunitario ad infezioni di per sé non gravi può andare fuori controllo fino a causare la cosiddetta

tempesta di citochine.

Negli anni sono stati

sviluppati vari farmaci in grado di contrastare questa pericolosa reazione, alcune delle quali hanno trovato impiego anche per il trattamento di infiammazioni croniche come l'artrite. I farmaci in uso sono di vario tipo e non ha senso qui catalogarli. Possiamo schematizzare dicendo che alcuni sono stati formulati per bloccare una data citochina mentre altri agiscono su più citochine contemporaneamente.

Nei mesi scorsi sono stati provati vari approcci, sulla falsariga di quanto fatto con i corticosteroidi per cercare di contrastare i gravi stati infiammatori osservati in alcuni pazienti con covid19.

I

risultati ad ora sono contrastanti, i più promettenti dei quali vengono da ricercatori europei con l'antiartritico

baricitinib, capace di agire su più citochine (IL-1, -6, -10) contemporaneamente; risultati che vanno presi con le dovute cautele dato che lo studio non è stato randomizzato e non prevedeva il placebo. Risultato supportato da un altro studio in cui il

baricitinib è stato

affiancato all'antivirale remdesivir con risultati migliori. La FDA ha rilasciato un'

autorizzazione all'uso di emergenza, per somministrare congiuntamente i due farmaci a pazienti ospedalizzati che necessitano di supporto respiratorio.

Sistemi di filtraggio del sangue

Chiudo con un sistema "meccanico" pensato per rimuovere l'eccesso di citochine prodotte.

Sebbene la FDA abbia autorizzato l'utilizzo di alcuni di questi sistemi (usati anche in Cina) gli esperti invitano alla cautela per il rischio che con le citochine possano essere filtrate anche molecole benefiche come vitamine o i farmaci stessi.

***

Futuri approcci verranno dalla caratterizzazione dei fattori cellulari necessari al successo dell'infezione virale (ad esempio TMEM41B e PI3K type 3) in cui è il loro stesso livello a determinare, più che il ceppo virale, la probabilità che il virus attecchisca.

Un articolo pubblicato ad

aprile 2021 su Nature Genetics analizza i fattori finora identificati necessari per varie specie di coronavirus umani. Colpire questi fattori fornirebbe un'arma ulteriore per gli outbreak prossimi venturi.