Studi scientifici e sentire comune (in aggiunta al marketing delle multinazionali stile Danone) sono concordi nel dire che i probiotici sono un complemento importante dell'alimentazione in quanto contribuiscono all'equilibrio della flora intestinale.

Non avrei molto da aggiungere, anche perché dell'importanza del

microbioma ho già parlato in passato (

-->"Il microbioma e noi"), se non fosse che alcuni dati recenti hanno fatto sorgere qualche dubbio sull'universalità della correlazione. Anche qui non mi stupisco più di tanto perché anche nei prodotti indissolubilmente legati al benessere fisico vi sono condizioni che rendono la loro assunzione controproducente se non dannosa.

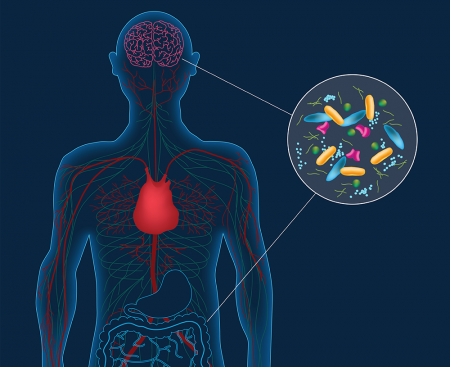

.jpg) |

| Localizzazione composizione del microbioma umano (credit: wikipedia) |

Il microbioma, o più correttamente il

microbiota cioè i trilioni di microbi - batteri, virus, funghi e protozoi - che prosperano nell'intestino, ha un ruolo importante nel determinare lo stato di salute generale di una persona.

Del resto come non potrebbe avere un effetto se si considera che il rapporto numerico tra le "nostre" cellule e quelle che ospitiamo (principalmente nell'intestino crasso) è di 1 a 10 e che esperimenti oramai classici hanno dimostrato che l'assenza completa di flora intestinale (possibile solo in un animale nato e cresciuto in ambiente sterile) ha un effetto negativo sia sulla salute fisica che mentale

Nel caso dei

probiotici il campanello d'allarme è suonato riguardo effetti non previsti sul sistema immunitario.

Cosa sono i probiotici? Un modo semplice e sufficientemente generico (vedremo poi perché è bene stare larghi nella definizione) è quello di prodotti ad uso alimentare contenenti microorganismi innocui e già presenti nell'intestino. La loro utilità sta sia nel contrasto alla proliferazione locale dei patogeni che nelle sinergie metaboliche con l'ospite, evidente nella loro produzione delle vitamine B12 e K, e nella liberazione di acidi grassi a catena corta, nutrienti molto graditi dalle cellule della mucosa. Aggiungiamo infine il loro contributo nella produzione di serotonina e il legame tra microbioma e benessere psicofisico si chiude (

--> "Microbi intestinali e serotonina").

Nota. L'intestino è stato anche definito come "secondo cervello" proprio per la sua influenza sull'attività cerebrale.

Da qualche anno l'idea di probiotico appare strettamente legata a prodotti dell'industria alimentare, che decantandone i benefici cerca di venderci con essa l'idea di benessere sotto diverse forme, siano esse pastiglie o latte fermentato. Tuttavia non si tratta di una scoperta dei tempi moderni come ben dimostra la molteplicità di bevande a base di latte fermentato, tramandate dalla notte dei tempi in popolazioni molto lontane tra loro, utili nella prevenzione delle infezioni gastrointestinali. Probiotico deve il suo nome dal greco antico "favorevole alla vita".

Le potenzialità di questo prodotto fermentato (alias risultato di un metabolismo microbico, i cui attori rimangono in loco in assenza di pastorizzazione) vennero rilanciate nel 1908 dal premio Nobel

Elie Metchnikoff che ipotizzò una correlazione tra la longevità di alcune popolazioni rurali e l'assunzione quotidiana del latte fermentato. Da quel momento il probiotico è storia moderna.

Ma sono (uso ancora il plurale) veramente, e sempre, un toccasana?

Al netto che una persona sana, con dieta equilibrata e con una propensione all'attività fisica non dovrebbe averne bisogno, è pur vero che gli ultimi punti sono carenti in società pur opulente ma dove si vive un susseguirsi di happy hour e lavoro sedentario, conditi da stress. A questi aggiungiamo le persone debilitate o reduci da terapie antibiotiche ed ecco comparire un gruppo eterogeneo di potenziali fruitori di probiotici.

I numeri parlano chiaro: la domanda di integratori probiotici è in continuo aumento e come mercato globale oggi vale 36 miliardi di dollari.

Alcuni ricercatori si sono chiesti se l'assunzione costante di questi prodotti sia veramente benefica, o almeno innocua, oppure se debba essere controllata in particolari situazioni.

Ricordiamo sempre che non si tratta di materiale inerte ma di microorganismi dotati di un proprio metabolismo e quindi capaci di metabolizzare quello che incontrano nel tubo digerente (cibo ma anche farmaci). Sono inoltre in perenne "contatto" con le cellule del sistema immunitario che pattugliano l'epitelio intestinale e con cui, in condizioni normali, vige un "accordo di non belligeranza", tollerati dalle "guardie di frontiera". Quando qualcosa cambia nella flora locale, anche solo nei rapporti numerici per cui diventano rilevanti popolazioni prima minoritarie, ecco che possono sorgere stati infiammatori e con essi disturbi di varia natura.

Ed eccoci arrivare al perché io abbia usato prima il plurale parlando dei probiotici. Questi prodotti non hanno infatti una composizione predefinita (né sono tenuti ad averla) sia nel confronto tra prodotti diversi che tra lotti diversi dello stesso prodotto. Vero che in genere si tratta di mix contenenti batteri appartenenti al genere Bifidobacteria, Lactobacilli o Eubacteria ma è altresì vero che ciascuna delle multinazionali fonda la "diversità" del suo prodotto su un loro "microbo" divenuto marchio registrato.

Limitandoci ai lactobacilli presenti nei prodotti più famosi abbiamo:

L. acidophilus1 (LC1 di Nestlè)

L. casei (BIO della Danone)

L. casei Immunitas (Actimel della Danone)

L. casei Shirota (Yakult)

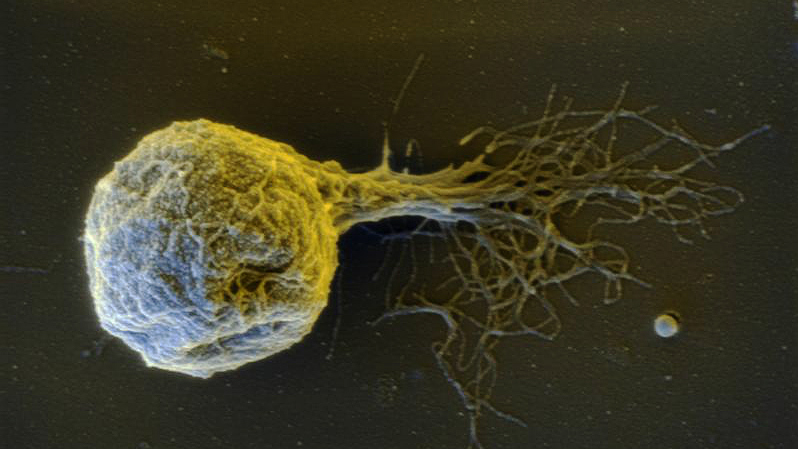

Uno studio preliminare presentato ad un convegno tenutosi ad Atlanta ha destato l'interesse della comunità perché mostra una potenziale controindicazione:

i pazienti affetti da melanoma rispondevano meno alla terapia se assumevano anche integratori probiotici.

Il campione preso in esame (46 pazienti)

è troppo piccolo per formulare conclusioni ma fa sorgere alcune domande sulla capacità dei probiotici di alterare l'equilibrio nella flora intestinale e a cascata ripercuotersi sulla risposta immunitaria (vi rimando alla

nota a fondo pagina per la descrizione di due studi del 2017 in cui si dimostra come la composizione del microbiota influenzi l'efficacia della immunoterapia in tre tipi di cancro).

Nota. I malati di cancro assumono probiotici per mitigare alcuni degli effetti collaterali della terapia - in particolare la diarrea derivante dalla chemioterapia. In linea generale non è il medico a prescriverli ma si tratta di probiotici da banco; le statistiche indicano che il 42 percento dei pazienti in terapia li assume.

E qui arriva il problema che va oltre il concetto stesso (e l'utilità indubbia) dei probiotici cioè una regolazione lassa, che vale anche per vitamine e integratori alimentari, molto diversa da quella rigida che vincola ogni farmaco autorizzato al commercio (a riguardo -->

la pagina del ministero della salute). La conseguenza è che il consumatore ingerisce batteri o spore (non patogeni) la cui composizione può variare molto in quanto non vige alcun obbligo per aziende di mantenere la stessa combinazione di ceppi batterici tra un lotto e l'altro.

Variabilità che va a braccetto con non prevedibilità e questo può avere ricadute importanti quando si innesta su terapie in corso. Alcuni ceppi potrebbero facilitare l'assimilazione del principio attivo (aumentando così la dose effettivamente disponibile) mentre altri potrebbero avere l'effetto opposto, annullando la terapia. Quando da terapia farmacologica si passa ad immunoterapia il discorso si complica perché variando la composizione della flora intestinale anche le "guardie di confine" ricevono input diversi e questo può ripercuotersi sulla loro attività. Aggiungiamo che nel caso delle immunoterapie il tasso di successo è intorno al 25%, ed è facile immaginare che non è il caso di introdurre una variabile ad azione ignota; per quello che ne sappiamo potrebbe perfino rivelarsi un utile ausilio terapeutico ma, semplicemente, non ci sono dati in merito.

A 46 pazienti con melanoma metastatico venne chiesto, all'inizio della terapia, di rispondere ad alcune domane sulla loro alimentazione e sull'utilizzo di integratori. I dati vennero poi incrociati con l'analisi dei campioni fecali (analisi genetica del microbioma).

Due le correlazioni emerse: una maggiore assunzione di fibre si correlava ad una microflora più "rigogliosa" e ad una risposta migliore alla all'immunoterapia; all'opposto coloro che avevano assunto probiotici durante il trattamento avevano il 70% in meno di probabilità di rispondere alla immunoterapia.

Troppo presto per trarre conclusioni ma lo studio rende necessario fare ulteriori verifiche, in primis aumentando il campione in esame e caratterizzando la composizione dei probiotici usati, espandendo il test a pazienti con altri tumori.

Ad oggi l'unica certezza è che aumentare l'assunzione di fibre durante la terapia (quindi lavorare sulla dieta) è meglio che usare probiotici

Se passate da Amsterdam vi suggerisco caldamente di visitare

Micropia, un museo unico nel suo genere, dedicato sui microorganismi (

--> homepage del museo). Non è superfluo sottolineare che la qualità esperienziale dei musei nord europei poco ha a che vedere con quella sonnolente di molti musei italiani.

Fonti

- Probiotics are touted as good for the gut. They may be trouble for the immune system

STAT / news

- Probiotic Safety—No Guarantees

JAMA

***

Nota

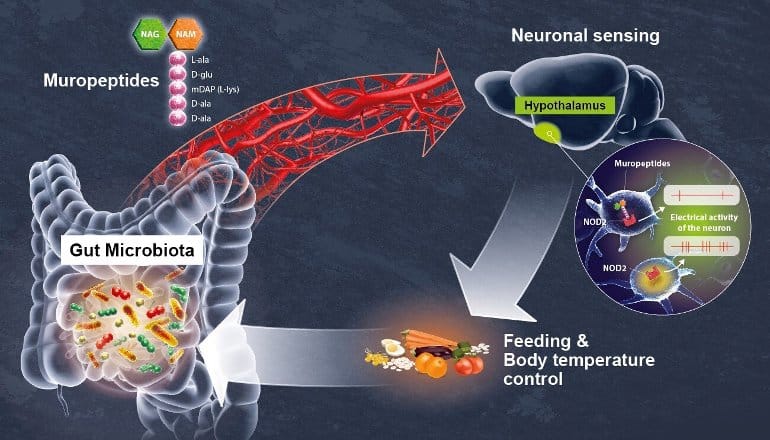

Studi condotti su modelli murini hanno dimostrato che il microbioma intestinale può modulare la risposta alle terapie antitumorali.

A completare il quadro sugli esseri umani due studi pubblicati nel 2017 sulla rivista

Science. I lavori mostrano l'esistenza di una correlazione tra microbioma intestinale e la efficienza di immunoterapia in pazienti con cancro (terapia il cui bersaglio è PD1, proteina chiave nell'indurre la morte programmata di cellule riconosciute come aberranti).

In entrambi gli studi i ricercatori hanno per prima cosa valutato se la risposta clinica al blocco di PD1 potesse essere prevista conoscendo la composizione del microbioma intestinale. Per raggiungere questo obiettivo si è proceduto, prima e dopo la terapia, all'analisi genomica (microbica) ricavata dai campioni fecali di pazienti affetti da melanoma, carcinoma a cellule renali o carcinoma polmonare NSCLC.

Risultato comune ad entrambi gli studi è che una alta diversità del microbioma intestinale si correlava con una maggiore sopravvivenza libera da malattia successiva alla terapia.

Il primo di questi studi (Gopalakrishnan et al.), focalizzato su pazienti con melanoma, ha osservato che la abbondanza di appartenenti al genere Faecalibacterium prediceva l'efficacia terapeutica (e la presenza di linfociti T CD8+ nel tumore) mentre se abbondavano i Bacteroidales i pazienti avrebbero risposto poco o nulla alla terapia (e un aumento delle cellule T-reg) . Ulteriori test hanno mostrato che la differenza tra risposta e non risposta alla terapia si correlava a variazioni metaboliche con predominanza delle vie anaboliche nei responder edi quelle cataboliche nei non responder. Nessuna correlazione invece tra la responsività alla terapia e composizione microbioma orale.

Il secondo lavoro (Routy et al.) ha valutato se vi fosse una correlazione tra il microbioma intestinale in pazienti con carcinoma e la risposta all'immunoterapia (sempre diretta contro PD1). In questi pazienti l'abbondanza della specie batterica Akkermansia muciniphila si correla ad un esito clinico positivo.

In entrambi gli studi si è osservato che il trattamento antibiotico (a volte imprescindibile) può avere un impatto negativo sull'efficacia terapeutica proprio per la sua azione falcidiante dei batteri intestinali.

Un test che conferma le precedenti scoperte si è basato su (oramai classici) trapianti di batteri fecali tra topi responder e non responder. I risultati confermano che variando in modo guidato la composizione microbica si può invertire la risposta terapeutica (in entrambi i sensi).

I risultati indicano la possibilità di modulare terapeuticamente il microbioma intestinale in pazienti con cancro per migliorare il tasso di successo terapeutico.

Fonti

- Gut microbiome modulates response to anti-PD-1 immunotherapy in melanoma patients.

V. Gopalakrishnan et al. Science (2017)

- Gut microbiome influences efficacy of PD‐1‐based immunotherapy against epithelial tumors.

B. Routy et al. Science (2017)

- Microbiota: a key orchestrator of cancer therapy.

Roy, S. & Trinchieri, G. (2017) Nat. Rev. Cancer 17, 271–285

.jpg)