Ne ho scritto in passato (a partire dall'approvazione della ketamina come antidepressivo) quindi non dico nulla di nuovo citando gli studi in dirittura d'arrivo su farmaci derivati da molecole con attività non solo psicotropa ma psichedelica (vedi i funghi allucinogeni). Studi mirati a verificare l'efficacia del trattamento (riduzione dei sintomi) senza però che sia compreso a fondo il loro meccanismo d'azione cerebrale.

|

| Illustration by Kasia Bojanowska |

Il tutto nasce dall'utilizzo (plurisecolare se non millenario) da parte di alcune culture di droghe naturali a scopi rituali e terapeutici. Esempi in tal senso sono la psilocibina (da funghi allucinogeni), la mescalina (presente nel peyote, una pianta succulenta del Messico), l'ibogaina (estratta dalla corteccia di un arbusto centro-africano).

|

| Libro in cui si tratta, con piglio giornalistico/antropologico delle 4 principali piante con attività psicotropa (credit: Amazon) |

Già alla fine degli anni '50 si iniziarono studi per determinare in modo rigoroso il loro potenziale terapeutico come antidepressivi, che però vennero in gran parte terminati quando queste e altri allucinogeni sintetici (ketamina, LSD, MDMA, ...) quando queste sostanze furono vietate o sottoposte a forte controllo nella maggior parte dei paesi.

Si è dovuto attendere l’inizio degli anni 2000 per nuovi studi clinici che confermarono sia il potenziale terapeutico che la possibilità di usare versioni modificate di queste molecole, depauperate della loro attività allucinogena così da evitare rischio dipendenze e abusi.

Il 2019 ha segnato un momento importante di queste sperimentazioni quando una variante della ketamina (più sicura e priva di effetti allucinogeni) ha ricevuto il via libera da parte della FDA come trattamento per il disturbo da stress traumatico (PTSD). Lo scorso maggio (2023) l'Oregon ha aperto il suo primo centro di trattamento per la somministrazione di psilocibina, risultato però di un percorso diverso cioè della decisione dello Stato di legalizzarla (la psilocibina rimane invece illegale negli altri stati). Negli ultimi mesi una organizzazione di ricerca senza scopo di lucro ha chiesto formalmente alla FDA l'approvazione della MDMA (nota anche come ecstasy) per il PTSD in base a due studi che ne hanno evidenziato la capacità, previa somministrazione sotto stretto controllo, di ridurre i sintomi più velocemente di altri trattamenti oggi disponibili.

Ci sono però alcune ombre in questi risultato legati sia ai limiti della sperimentazione animale per farmaci ad uso psichiatrico che (conseguenza del precedente e dei forti vincoli nel loro utilizzo sugli umani) le grandi lacune nella conoscenza del meccanismo d'azione di MDMA e di altre sostanze psichedeliche. Il recente cambiamento normativo che ha reso "più semplice" usare/studiare queste droghe sugli umani aiuterà a fare luce su alcuni meccanismi ma ci vorranno anni per avere un quadro paragonabile a quello dei farmaci non psichiatrici approvati. La comprensione del meccanismo del farmaco è inoltre un passaggio obbligato per disegnare molecole che mantengono la funzione terapeutica ma più sicure e private della loro componente allucinogena.

Alcune informazioni aggiuntive.

Da un punto di vista farmacologico, la parola “psichedelico” si riferisce storicamente a molecole con attività allucinogena (ad es. psilocibina, LSD, etc) che si legano ad uno dei vari recettori della serotonina chiamato 5-HT2A presente sulla superficie dei neuroni. Sebbene tale definizione non includa sostanze come ketamina o l’ibogaina, queste droghe sono spesso raggruppate insieme alle sostanze psichedeliche sia negli articoli di ricerca che sui media. Perfino il tetraidrocannabinolo, il principio attivo della cannabis, è talvolta catalogato come sostanza psichedelica. Va da sé che il permanere di tale definizione vaga, combinata con la mancanza di reagenti e protocolli standardizzati, può rendere difficile per i ricercatori confrontare il loro lavoro con quello pubblicato da altri colleghi.

Aggiungiamo poi il fatto che sostanze "psichedeliche" come ketamina e MDMA, sono funzionalmente "sporchi" perché interagiscono con molti tipi di neuroni e molecole nel cervello. Perfino gli psichedelici classici (LSD e psilocibina) interagiscono, anche, con recettori diversi dal 5-HT2A.

La recente "promozione" della ketamina da anestetico veterinario, (mal)usato come droga da party dagli umani, a farmaco antidepressivo è conseguenza della sua capacità di legare e bloccare il recettore NMDA, recettore ionotropico del glutammato presente sulla membrana dei neuroni e che gioca un ruolo essenziale nella plasticità sinaptica e nel consolidamento della memoria. Con il blocco si innesca una serie di eventi molecolari che, in modo inatteso (vale a dire non previsto dalle conoscenze precedenti), contrastano lo stato depressivo. Alcuni studi hanno ipotizzato che il tutto sia conseguenza dell'azione di un prodotto di degradazione della ketamina che va a legare a un recettore non ancora identificato.

Un recente articolo ha provato che la ketamina può rimanere intrappolata nel recettore NMDA e sopprimere, in alcune regioni del cervello, l’attività del recettore fino a 24 ore, il che potrebbe spiegare la potenza e velocità del suo effetto rispetto ai classici antidepressivi.

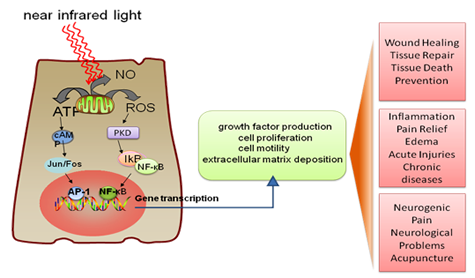

Alcuni ipotizzando che tutte le droghe "psichedeliche" potrebbero avere qualcosa in comune, anche se non utilizzano il recettore della serotonina. Una conferma in questa direzione viene da studi che hanno mostrato che tutte queste sostanze si legano (anche) al recettore di un fattore di segnalazione cerebrale noto come fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF), coinvolto nella crescita dei neuroni e nel ricablaggio del cervello.

Vero che anche gli antidepressivi classici, come il Prozac (fluoxetina), si legano al recettore, ma il legame è fino a 1000 volte più debole rispetto agli psichedelici, il che spiega perché uno sembri migliorare i sintomi in poche ore, mentre gli altri richiedano molti mesi.

In verità sebbene non tutti i ricercatori concordano con il ruolo prominente del recettore BDNF, vi è accordo sul fatto che le droghe psichedeliche aumentino la plasticità cerebrale, consentendo ai dendriti e agli assoni che formano i circuiti neurali di diversificarsi e creare nuove connessioni. La plasticità potrebbe aiutare una persona depressa a vedere il mondo in un modo diverso, o aiutare una persona con PTSD a disconnettere i propri ricordi traumatici da una risposta di paura. Vero però che la plasticità in sé e per sé non è necessariamente una buona cosa: ci sono buone ragioni per cui il cablaggio del cervello si sviluppa in questo modo e mantiene connessioni tra esperienze ed effetti.

Ad esempio alcune condizioni patologiche come autismo e schizofrenia, potrebbero (talvolta) derivare da un’eccessiva plasticità del cervello. Inoltre, tutti i tipi di droga, comprese la cocaina e le anfetamine, possono indurre una sorta di plasticità e tutto noi conosciamo l'effetto negativo (fisico e psichico) indotto da queste sostanza.

Forse la ketamina induce un particolare tipo di plasticità che consente ai neuroni di regolare la loro attività di fronte a uno stimolo che normalmente li influenzerebbe in un certo modo. A differenza dei meccanismi di plasticità che rafforzano o indeboliscono specifiche connessioni neuronali durante l’apprendimento e la memoria, questa plasticità omeostatica consente ai neuroni di combattere contro fattori che cercano di cambiarli. In questo modo, la ketamina potrebbe fornire al cervello gli strumenti di cui ha bisogno per mantenere uno stato sano. Se questo meccanismo si rivelasse vero, la ketamina potrebbe servire da “Stele di Rosetta” per comprendere come funzionano altre sostanze psichedeliche.

Altri scienziati, tuttavia, non pensano affatto che le sostanze psichedeliche influenzino direttamente la plasticità. Piuttosto, potrebbero sbloccare qualcosa noto come metaplasticità, rendendo i neuroni più suscettibili a uno stimolo che induce plasticità, ad esempio un ormone. Questa teoria darebbe maggiore importanza ad altri fattori – l’interazione sociale, per esempio, o la rivisitazione di un ricordo traumatico – nel rimodellare i neuroni e formare nuove connessioni.

In un esperimento di somministrazione ai topi di queste sostanze (MDMA, ibogaina, LSD, ketamina o psilocibina) si sono osservati risultati comportamentali interessanti. I topi trattati sono diventati più disposti a dormire in uno scompartimento con altri (chiaro segno di riduzione di stress) e l’effetto è durato per settimane. Poiché i topi adulti non tendono a cambiare il loro comportamento sociale, la scoperta suggerisce che i farmaci psichedelici sono stati in grado di riaprire il “periodo critico”, la fase in cui i topi giovani imparano ad associare la socialità a qualcosa di positivo. Nello stesso studio si è anche scoperto che i neuroni degli animali trattati hanno iniziato a esprimere un insieme di geni coinvolti nel rimodellamento della matrice extracellulare, una zona che che funge da “malta” tra i neuroni: il rimodernamento libera i dendriti e gli assoni dando loro la capacità di formare nuove connessioni.

Ma proprio come la plasticità, troppa metaplasticità potrebbe essere dannosa “fondendo il cervello”: rompendo i circuiti neurali guadagnati con fatica, causando convulsioni e amnesia e distruggendo la capacità di apprendere.

Questi studi potrebbero portare innovazione anche in aree apparentemente diverse della neurofisiologia. I ricercatori stanno verificando se nei topi queste sostanze riescano ad aprirealtri periodi critici. L’apertura di un periodo critico nella corteccia motoria, ad esempio, potrebbe allungare il periodo di tempo in cui le persone che hanno avuto un ictus possono trarre beneficio dalla terapia fisica. Le sostanze psichedeliche potrebbero aiutare le persone a recuperare i sensi perduti o indeboliti oltre il breve intervallo temporale oggi accettato per iniziare una terapia di recupero.

Se però il contesto è essenziale, l’esperienza allucinogena stessa potrebbe essere necessaria per aprire i periodi critici sopra citati.

Vero anche che l'esketamina, la versione modificata della ketamina approvata per la terapia antidepressiva (necessita di dosaggio molto inferiori e questo evita gli effetti collaterali della droga), non è inferiore alla ketamina per cui è possibile agire sulla riduzione degli effetti allucinogeni.

Non è necessario ingerire un farmaco per avere un cambiamento neurochimico, abbiamo continuamente cambiamenti neurochimici causati dalla nostra esperienza e la psicoterapia stessa funziona (anche) attraverso l'indizione di cambiamenti epigenetici.

Ecco allora che forse il farmaco potrebbe semplicemente migliorare la capacità della terapia di cambiare permanentemente la prospettiva di una persona. Una ipotesi non condivisa da altri ricercatori secondo i quali gli effetti diretti delle sostanze psichedeliche sul cervello sono parte fondamentale della loro efficacia terapeutica.

Tra i problemi della sperimentazione clinica in ambito psichiatrico il ben noto "effetto placebo" che (a differenza delle malattie in altri distretti corporei) può da solo rendere conto dell'80% dell'effetto terapeutico.

L'effetto placebo lo si osserva nei gruppi di controllo in doppio cieco dove sia il medico che il paziente non sanno se la "pillola" è un farmaco o un placebo. Chiaramente il problema diventa ancora più importante se il trattamento farmacologico è associato ad un effetto intenso che palesa immediatamente al paziente cosa ha ricevuto. Per cercare di minimizzare questi condizionamenti la FDA ha approvato un sistema per gli studi sull’MDMA in cui gli psichiatri, che non sono coinvolti nella somministrazione della terapia, valutano il miglioramento dei sintomi di ogni persona senza sapere chi ha ricevuto il farmaco.

Una misurazione del problema placebo viene dai ricercatori di Heifets Labs che hanno sviluppato un modo per quantificare l’intensità dell’effetto placebo; il team di ricerca ha testato la ketamina su persone sottoposte a intervento chirurgico che erano state messe sotto anestesia e incapaci di sperimentare gli effetti dissociativi del farmaco. Le persone che escono dall’intervento chirurgico spesso sperimentano sintomi di depressione accentuati. Ma i ricercatori hanno scoperto che, indipendentemente dal fatto che un paziente avesse ricevuto ketamina o un placebo, i suoi sintomi miglioravano se pensavano che avrebbero potuto assumere il farmaco: l’aspettativa stessa di ricevere il farmaco stesso avrebbe potuto migliorare il loro umore.

Articolo precedente sul tema "Il farmaco psichedelico che spegne la PTSD"