|

| Credit: NSF NOIRLab |

"Too much information is even worse than no information at all," mi disse un saggio. Io voglio correggere questo detto cercando di recuperare dalla "nuvola" scientifica (life sciences & astronomia in primis) alcune fra le notizie più interessanti ma sconosciute ai più, a causa dell'appiattimento dei media generalisti sulle stesse identiche notizie di agenzia.

CC

Questo opera di above the cloud è concesso sotto la Licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia.

Based on a work at scienceabovetheclouds.blogspot.com.

The Copyright Laws of the United States recognizes a “fair use” of copyrighted content. Section 107 of the U.S. Copyright Act states: “Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work (...) for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, or research, is not an infringement of copyright.”

Any image or video posted is used according to the fair use policy

QUALUNQUE link in questa pagina rimanda a siti sicuri!! SEMPRE.

Volete aiutare questo blog? Cliccate sugli annnunci/prodotti Amazon (se non li vedete, disattivate l'Adblocker mettendo questo sito nella whitelist. NON ci sono pop up o script strani, SOLO Amazon). Visibili in modalità desktop! Se poi decidete di comprare libri o servizi da Amazon, meglio ;-)

Dimenticavo. Questo blog NON contiene olio di palma (è così di moda specificarlo per ogni cosa...)

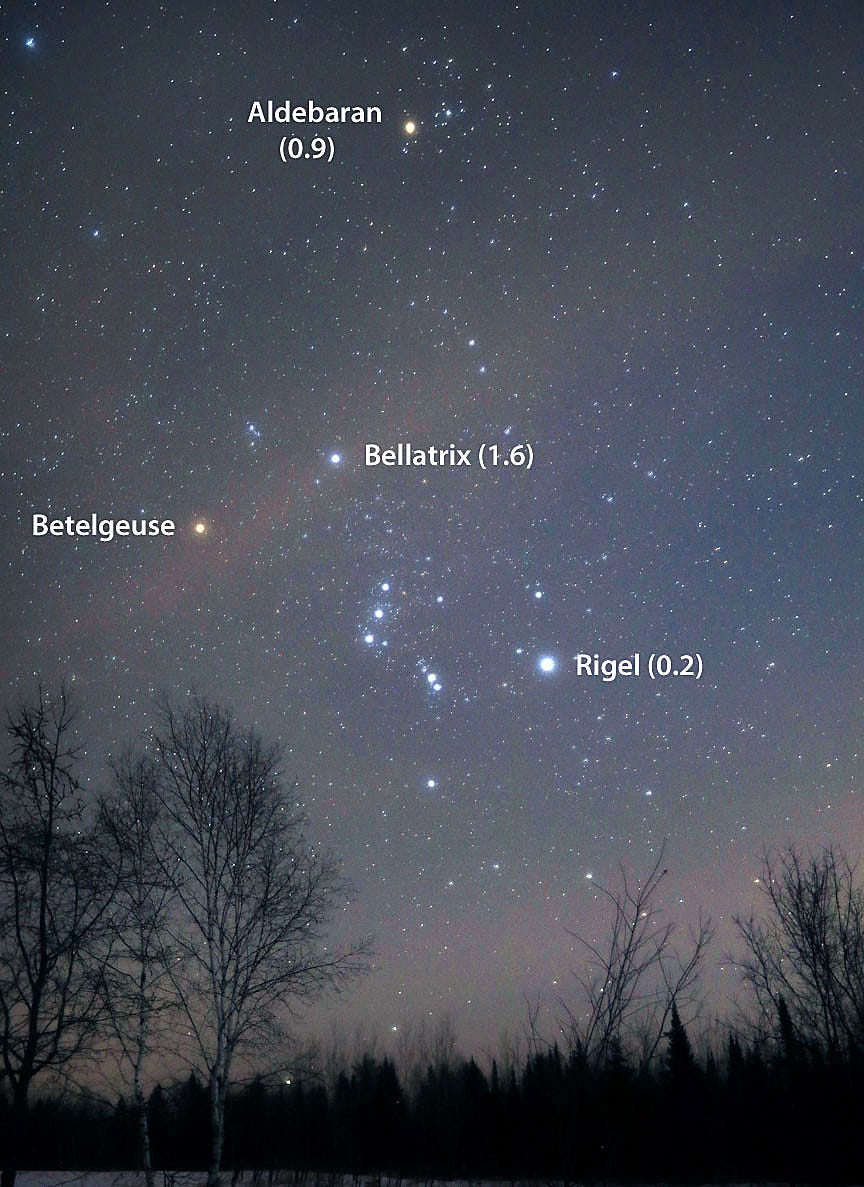

Svelata la compagna nascosta di Betelgeuse

Betelgeuse è una stella binaria?

|

| Betelgeuse (arancione) è la stella più luminosa della costellazione di Orione. Si nota anche Rigel in azzurro (image: sciencenews.org) |

Vedi sul tema i precedenti articoli "nuove variazioni nella luminosità di Betelgeuse", "distanza di sicurezza da una supernova" e "non c'è solo Betelgeuse".

Nota. Nel 2020 avevo dedicato un articolo al possibile rapporto tra velocità di rotazione della stella e l'essere un tempo stata parte di un sistema binario.

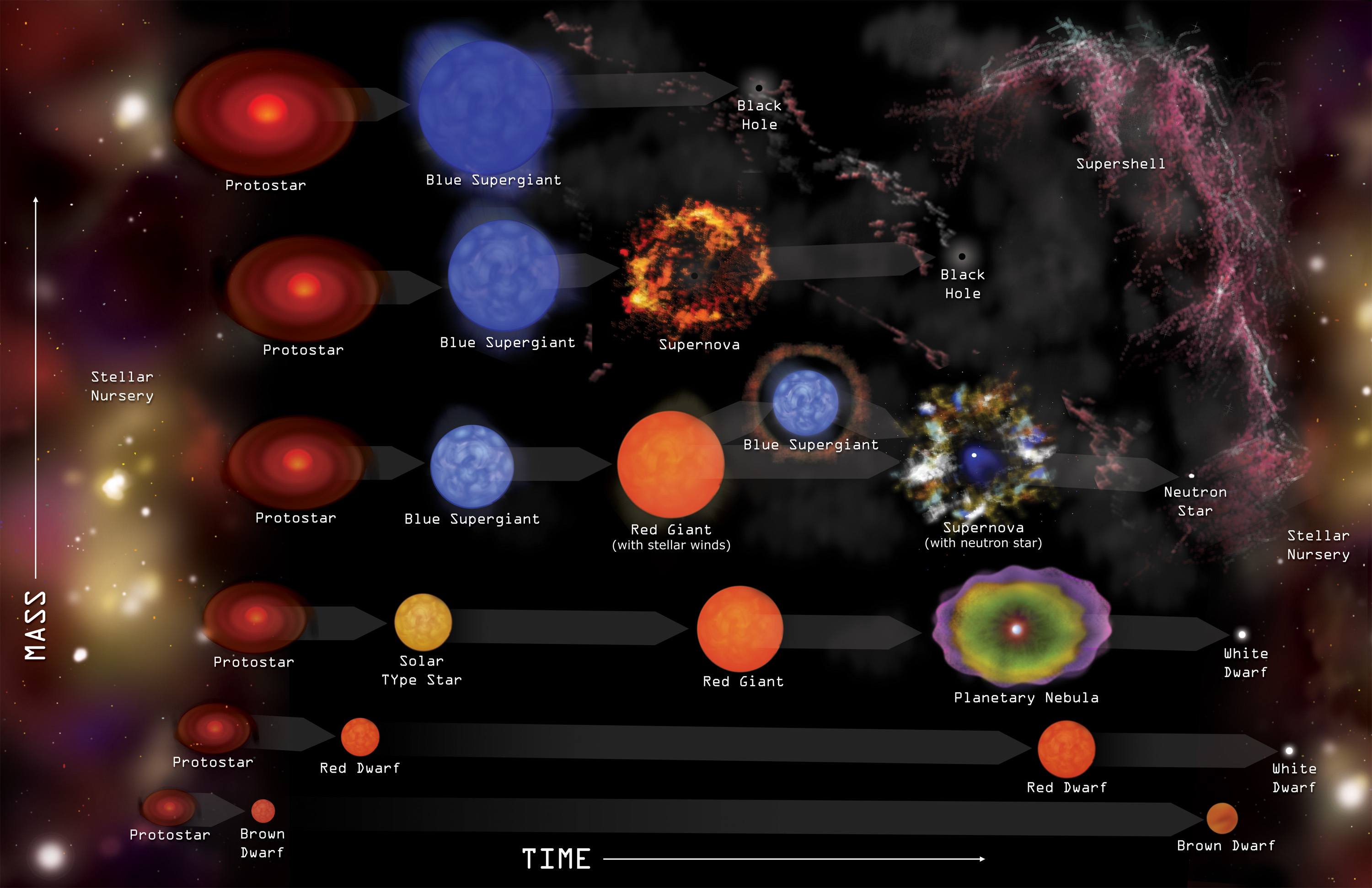

Il primo** a proporre che Betelgeuse fosse un sistema binario fu l'astronomo inglese Henry Cozier Plummer nel 1908, che spiegò il ciclo luminoso con l’azione gravitazionale di una stella compagna che tira avanti e indietro Betelgeuse.Nelle decadi successive gli astronomi accumularono dati molto più “strani” sulla stella, tra cui una sorta di “ebollizione” della sua atmosfera esterna che produce pulsazioni con cicli di 400 giorni e sottocicli di 200 giorni, che culminano in enormi getti di materia espulsi nello spazio. Con tutte queste complicazioni, l'idea della stella compagna passò di moda sostituita da nuovi modelli meglio capaci di spiegarne la fenomenologia. Furono gli “sbiadimenti” luminosi del 2019 a riportare l’attenzione sulla stella morente.

| ||

| Simulazione della superficie in ebollizione di Betelgeuse |

- Nel primo caso la variabilità è dovuta a pulsazioni degli strati più esterni della stella, cosa che indicherebbe che non solo è più grande del previsto ma che si trova già molto avanti nel suo percorso evolutivo cosa che avvicinerebbe il momento della sua esplosione a supernova entro un centinaio di anni.

- L’altra ipotesi, più accreditata dal team, è che la variabilità a lungo termine mostrata da Betelgeuse sia dovuta alla presenza di una stella compagna di piccola massa, chiamata α Ori B (dove Ori è il nome alternativo di Betelgeuse cioè α Orionis) che altera la polvere che circonda il sistema, cosa che spiegherebbe la riduzione di luminosità apparente. La compagna avrebbe massa 1,17 volte il Sole, periodo orbitale di 2170 giorni e distanza da Betelgeuse di circa 2,43 volte il raggio di Betelgeuse. In questo caso il tic-toc che ci separa dalla supernova sarebbe posticipato (fino a un centinaio di migliaia di anni) con buona pace di tutti noi che aneleremmo vedere questo evento in diretta.

|

| Telescopio riflettore newtoniano 130EQ |

Qual è la distanza di sicurezza da una supernova?

|

| Illustration Credit: NASA/CXC/M. Weiss |

L'ultimo evento distruttivo risale alla fine dell'Ordoviciano (500 milioni di anni fa) in cui si ritiene che l'estinzione di massa sia stata innescata, attraverso una serie di effetti a cascata, da GRB (gamma ray burst) prodotti da una non meglio identificata supernova, i cui effetti sono però evidenti nella d'elezione dello strato di ozono dell'antica atmosfera.

** Esistono due diversi tipi di supernova. La supernova di tipo II è una stella massiccia che collassa quando ha esaurito il combustibile nucleare e non è più in grado di produrre energia per controbilanciare la massa soprastante. Non mi risultano esserci stelle massicce entro la distanza di sicurezza di 160 anni luce.La supernova di tipo I si verifica quando una piccola e debole stella nana bianca collassa avendo raggiunto una massa critica in seguito alla cattura di materiale da una stella compagna in un sistema binario. Queste stelle sono fioche e difficili da trovare, quindi manca una precisa indicazione di quante ce ne siano nelle vicinanze; una stima meramente teorica indica un numero di alcune centinaia entro 160 anni luce, ma non se ne conosce nessuna pronta ad esplodere. La stella IK Pegasi B (parte di un sistema binario) è il candidato progenitore di supernova più vicino conosciuto situato a circa 150 anni luce di distanza.

La più vicina nell'ultimo decennio è quella avvenuta nella galassia M101, distante ben 21 milioni di anni luce.

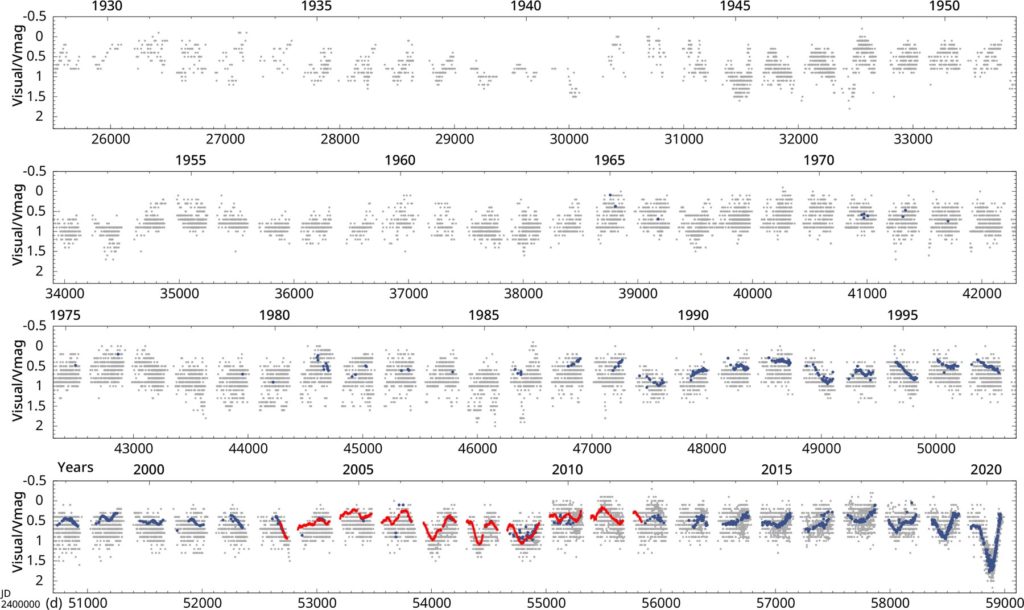

Nuove variazioni luminosità di Betelgeuse

|

| Immagine di Betelgeuse ripresa da ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). |

Di questo fenomeno e della successiva attribuzione ad un offuscamento causato da un'enorme espulsione di materia stellare, ne scrissi a suo tempo, tema poi ripreso in un aggiornamento del 2022, articoli a cui rimando.

|

| image credit: eso.org |

|

| Le variazioni di luminosità rilevate nell'ultimo secolo Image credit: Joyce et al. 2020 via bfcspace.com |

Per essere precisi, è certo che Betelgeuse darà luogo ad una supernova (per le sue caratteristiche di massa), il problema è quanto presto. Se fosse giunta nel suo stadio finale (vedi sotto) l'evento potrebbe avvenire in un intervallo (molto piccolo su scala stellare) di "un qualunque momento nelle prossime migliaia di anni"

Il valore impreciso della distanza nasce dalla sua luminosità variabile che rende la misurazione, basata sul parallasse, alquanto complicato. A questo si aggiunga il problema che le stelle più luminose saturano i sensori. Una stima la pone a circa ∼200 parsec (1 psc corrisponde a 3,26 anni luce)

Lo studio giapponese stima che Betelgeuse abbia 8,5 milioni di anni e al momento della sua formazione avesse 19 masse solari, 8 delle quali siano oramai state perse (“usate o eiettate”).

La stima della massa iniziale non è pura accademia ma determina il destino stesso della stella; tanto più massiccia era alla nascita e tanto più rapido sarà il suo ciclo vitale.

Altra variabile difficile da valutare ma essenziale per stimare l'età della stella è che in origine Betelgeuse potesse essere parte di un sistema binario (gran parte delle stelle è tale, con il sole rara eccezione) per cui la stella potrebbe essere diventata massiccia solo in seguito alla fusione delle due stelle originarie (ne ho scritto in un precedente articolo)

Betelgeuse perde pezzi. I nuovi dati dalle osservazioni di Hubble

"Imminente" sulla nostra scala temporale dato che essendo da noi distante 640 anni luce potrebbe essere già esplosa."Prevista" perché data la sua massa (che la rende poco longeva) e le caratteristiche spettrali si sa che si trova nella fase finale della sua vita, pronta ad evolvere in una supernova. Quando? Entro 100 mila anni (inezia per la vita stellare).Curiosità. La sua effettiva distanza da noi non è precisa per una serie di ragioni esposte su astronomy/stackexchange.

|

| Credits: NASA, ESA, Elizabeth Wheatley (STScI) |

Articoli successivi sul tema --> In che fase del ciclo vitale è Betelgeuse?

La "diretta" degli ultimi giorni di vita di una stella prima di diventare supernova

|

| La galassia NGC 5731 e la supernova SN 2020tlf (Immagine sfondo: Donald Pelletier (CC per 4.0). Riquadro V.V. Jacobson-Galan et al.) |

Non c'è solo Betelgeuse

|

| Schema che riassume la cause della apparente perdita di luminosità di Betelgeuse. (Illustration credit: credit: NASA, ESA, and E. Wheatley, STScI) |

Temete l'effetto di una supernova o di un γ-ray burst? Fate bene, ma almeno nel caso di Betelgeuse siamo ragionevolmente ad una distanza di sicurezza, stimata, per le supernova, in 50 anni luce. Vedi anche l'interessante articolo sulla nostra "fortunata" posizione galattica.

|

| VY Canis Majoris, il Sole e l'orbita terrestre messi a confronto (image credit: Oona Räisänen ) |

Il record dimensionale va però a UY Scuti con raggio, massa e luminosità di 1708, 8 e 340 mila volte quelle solari.

credit: Faren29.

|

| Immagine di una protuberanza solare particolarmente grande affiancata per soli fini comparativi a Giove (a fianco la minuscola Terra). (Image credit: NASA, Goddard SFC) |

|

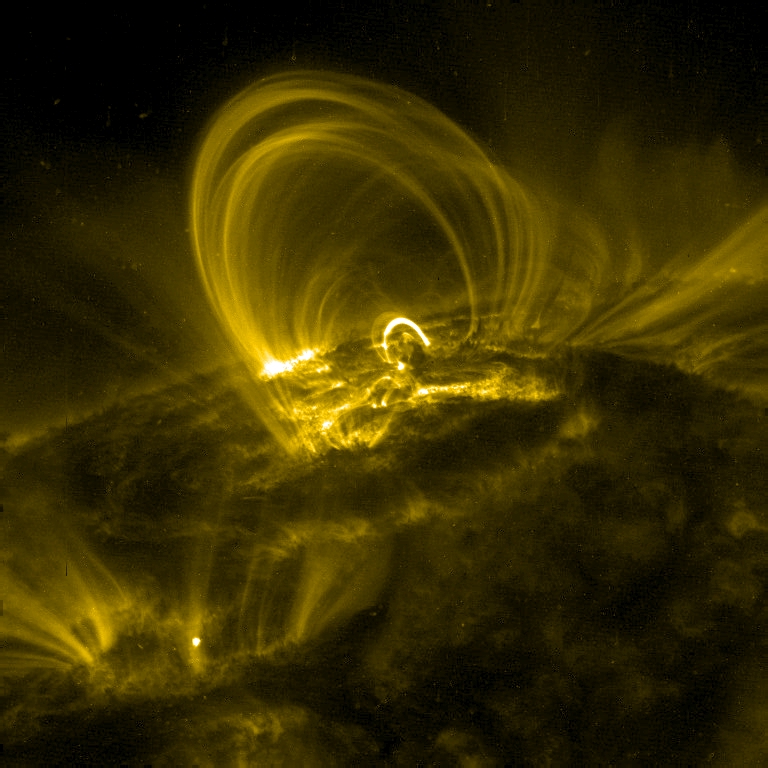

| Dettaglio di un arco coronale sul Sole visto dalla sonda TRACE con un filtro specifico per raggi X (171 Å). Si tratta di strutture magnetiche chiuse (analoghe a quelle chiuse presenti nei buchi coronali delle regioni polari e nel vento solare) che emergono dalla superficie del sole e sono pieni di plasma caldissimo. A causa di tale attività magnetica gli archi coronali possono essere i precursori dei brillamenti e delle espulsioni di massa coronali. La temperatura in queste zone arriva al milione di kelvin rispetto ai meno di 10 mila della sottostante fotosfera (image credit: NASA) |

|

| Ingrandimenti progressivi di VY Canis Majoris in una composizione di immagini di Hubble e (ultima a dx) una rappresentazione artistica. Da sinistra l'immagine multicolore della enorme nube di materia emessa dalla stella (la nube è ha un diametro di oltre 10 mila UA) e lo zoom sulla regione. Il puntino rosso al centro serve per indicare la dimensione del nostro sistema solare fino a Nettuno che coincide con la dimensione della stella. Clicca per ingrandire o vai all'originale (credit: NASA) |

|

| L’enorme nube di materia emessa dalla stella ipergigante vista da Hubble. Image credit: Nasa, Esa, R. Humphreys |

|

| Image Credit: NASA, ESA, and A. Feild (STScI) |

Secondo il comunicato della NASA/JPL queste palle di fuoco compaiono ogni 8,5 anni da almeno 4 secoli.

Sull'origine di queste bolle c'è stata sempre incertezza. Se in precedenza, gli astronomi avevano ipotizzato si trattasse da qualcosa di simile a dischi di accrescimento (materiale in orbita attorno alla stella che viene spinto via dall'attività stellare) la spiegazione era troppo stirata e senza vere fondamenta.

I nuovi dati di Hubble suggeriscono ora che la causa prima sia una invisibile (perché oscurata dal luminoso vicino) compagna in quello che quindi risulterebbe essere un sistema binario. Secondo questa ipotesi tale compagna si verrebbe ogni 8,5 nella parte più prossimale della sua orbita ellittica; quando questo accade parte del materiale degli strati più esterni della gigante rossa verrebbe "risucchiato" sotto forma di disco dalla stella transitante e infine (con qualcosa di simile ad un effetto fionda) scagliato nello spazio mentre si allontana.

L'ipotesi è intrigante perché potrebbe spiegare molte altre osservazioni con le stesse caratteristiche, tutte viste nei pressi di stelle morenti.

I dati sono stati ottenuti grazie allo spettrografo per immagini (STIS) montato su Hubble e copre un intervallo di tempo di 11 anni.

La spettroscopia decodifica la luce dell'oggetto, rivelando informazioni su velocità, temperatura, posizione e movimento.

Lo studio è stato pubblicato su "The Astrophysical Journal".

Betelgeuse. L'alta velocità di rotazione eredità di fusione di un sistema binario?

|

| Betelgeuse (credit: universetoday.com) |

Basta guardare nella costellazione di Orione, cercare la "spalla" sinistra del cacciatore o semplicemente la seconda stella piu luminosa dal colore rosso-arancione.

|

| credit: [Bob King / Sky & Telescope] via medium.com |

Nota. Per dare l'idea delle sue dimensioni, se spostassimo Betelgeuse al posto del Sole, occuperebbe un volume fin quasi all'orbita di Giove.

credit: focus.it

Tale variabilità è tipica delle fasi finali della stella quando il "carburante" atomico standard (idrogeno ed elio) per la fusione nucleare comincia a non essere più sufficiente per generare l'energia necessaria a contrastare la caduta gravitazionale della massa soprastante; la stella subisce improvvisi "crolli" sufficienti per innalzare la temperatura in modo da innescare reazioni di fusione nucleare con atomi pesanti (carbonio,...). Questi cicli si ripetono fino a che si arriva al limite del ferro, oltre il quale ogni reazione è energicamente sfavorevole. Quando l'energia prodotta non sarà più sufficiente, tutta la massa soprastante precipiterà repentinamente verso il centro provocando una serie di eventi nello stato della materia locale che culmineranno in una supernova dalle cui "ceneri" residuerà una stella di neutroni.Nota. Data la distanza che ci separa, 600 anni luce, Betelgeuse potrebbe anche essere già esplosa, solo che il "messaggio" luminoso non ci è ancora arrivato. Per comprendere i problemi interpretativi sulla difficoltà di prevedere l'imminenza di una esplosione in base alla variazione di luminosità (l'unico elemento facilmente quantificabile) vi rimando ad un articolo di qualche mese fa del sempre ottimo Ethan Siegel (--> "This Is Why Betelgeuse (Probably) Isn't About To Explode"). Altra stella candidata ad imminente esplosione è V Sagittae.

Perché non un buco nero? Pur essendo Betelgeuse una stella massiccia (15-20 masse solari - Ms) non lo è a sufficienza perché la massa del core residuo dopo l'esplosione possa generare un buco nero. Vale a dire che la massa non basta perché la gravità consenta di concentrare la materia al di sotto del limite detto raggio di Schwarzschild, un valore che segna il punto di non ritorno nella formazione di un buco nero. In soldoni se il nucleo finale residuo (ripeto il nucleo RESIDUO, non la massa iniziale prima dell'esplosione) è inferiore a 1,40 Ms si originerà una nana bianca, sotto le 3 Ms una stella di neutroni mentre valori superiori porteranno ad un collasso "senza fine" dentro un buco nero

L'articolo in cui tale teoria è stata formulata è "Is Betelgeuse the Outcome of a Past Merger? " ed è stato pubblicato da Manos Chatzopoulos sul sito arXiv.org.

Vediamone i punti salienti.

Betelgeuse è probabilmente una stella in fuga, essendo stata espulsa dal suo luogo d'origine, noto come l'Associazione Orion OB1. Attualmente si muove attraverso il mezzo interstellare (ISM) a circa 30 km/sec, un movimento che crea un enorme shock di prua che si estende per oltre quattro anni luce, nel punto in cui il vento stellare prodotto da Betelgeuse si scontra con l'ISM (qualcosa di simile alla eliopausa attraversata qualche mese fa dalla sonda Voyager).

Betelgeuse ha inoltre due caratteristiche "strane": una velocità di rotazione troppo elevata per le sue dimensioni e una luminosità mutevole.

Velocità di rotazione. Il classico esempio usato per spiegare la correlazione inversa tra velocità angolare e dimensioni è quello della pattinatrice che per aumentare la propria velocità mette le mani al petto raccogliendosi su se stessa così da diminuire il momento d'inerzia. Un concetto alla base della conservazione del momento angolare.

Per la stessa ragione per cui una pattinatrice può variare la sua velocità, a parità di massa, variando la propria estensione spaziale, così una stella (o altro) aumenta la velocità di rotazione al diminuire della dimensione. Nel caso di Betelgeuse sembra che sia avvenuto l'opposto data la sua velocità di rotazione di circa 5,5 km/secondo contro i 2 km/sec del molto più piccolo Sole.

Il momento angolare di un sistema deve rimanere costante … sempre che ovviamente non intervengano forze esterne a mutarlo.Se una stella diminuisce di raggio ma non cambia di massa (come è il caso di una stella che si espande perché è variata la fase di nucleosintesi) dovrebbe automaticamente diminuire la velocità di rotazione.

Potete approfondire il tema con un esercizio centrato sulla rotazione delle nane bianche --> chimica online

Nota. nel caso di una stella di neutroni la elevata velocità iniziale, tipica di una stella di dimensioni ridotte (ricordo che alla densità tipica di queste stelle, una stella di massa solare occuperebbe lo spazio dell'isola di Manhattan), tende con il tempo a diminuire a causa del raffreddamento e della trasformazione della materia che acquisisce caratteristiche di superfluido (bassa viscosità e attrito)

Dall'analisi di queste tre caratteristiche gli autori dell'articolo arrivano ad ipotizzare uno scenario in cui l'alta velocità di rotazione sia la somma della sua velocità di crociera causata dall'espulsione più una ulteriore "accelerata" causata da un evento di fusione stellare.

In parole semplici, la stella "espulsa" doveva essere inizialmente un sistema binario successivamente fusosi in una unica entità stellare, la Betelgeuse attuale. Un evento quello della fusione che non può essere avvenuto troppo in là nel tempo (siamo nell'ordine di alcuni milioni di anni) visto che permane una alta velocità angolare.

Tre le ragioni che hanno portato a questa ipotesi:

- la rotazione aggiuntiva impressa alla stella dopo l'espulsione dalla "culla stellare" non bastava a spiegare la velocità angolare attuale. Betelgeuse ruota più velocemente di quanto dovrebbe.

- I dati accumulati nel tempo sulle stelle massicce indicano che il 60% di queste sono parte di un sistema stellare binario

- Un numero non irrilevante di queste stelle ha una elevata velocità di rotazione. Le osservazioni fatte con il telescopio satellitare Keplero indicano l'esistenza di stelle giganti con una velocità di rotazione 18 volte quelle solari, con punte che arrivano all'incredibile valore (per le dimensioni sottese) di 450 km/s.

Gli autori forniscono calcoli interessanti anche sulla rapidità dell'evento che fece "precipitare" in una spirale "mortale" la stella secondaria dentro quella maggiore. Sarebbero state sufficienti meno di 175 orbite per il contatto e meno di 5 giorni perché le forze mareali del nucleo di elio della stella primaria distruggero e inglobassero la stella secondaria.

|

| Due fotogrammi da una delle simulazioni presentate nell'articolo. L'immagine a sinistra mostra la configurazione originale del sistema stellare binario a massa diseguale; l'immagine a destra mostra la disgregazione della seconda ad opera delle onde mareali della prima. [credit: Chatzopoulos et al. 2020 via aasnova.org] |

- Is Betelgeuse the Outcome of a Past Merger?

E. Chatzopoulos et al (11 maggio 2020 arXiv.org)

A formulare la spiegazione un team del Max Planck Institute for Astronomy che indica nella comparsa di macchie stellari la causa prima di questo calo.

Quello che aveva stupito all'inizio gli osservatori non era tanto la variazione di luminosità, comune nelle giganti rosse, ma la sua entità, circa il 40%, rilevata nell'ultimo anno a partire da ottobre 2019.

|

| Credit: ESO / M. Montargès et al. via phys.org |

Come scritto in precedenza queste stelle sono soggette a pulsazioni, un periodico alternarsi di contrazione ed espansione, attribuibile all'esaurimento del carburante nucleare.

Ricordiamoci che la fase di gigante rossa è la fase espansa di una stella originariamente più piccola ma con massa sostanzialmente identica. Per tale ragione l'attrazione gravitazionale sugli strati più esterni sarà minore di quella presente nella stella primigenia. A cascata ne deriva che tali strati saranno più facilmente persi nello spazio durante le periodiche oscillazioni della attività stellare.Le pulsazioni sommate alla minore forza gravitazionale superficiale rendono relativamente facile l'espulsione degli strati esterni. Il gas così rilasciato si raffredderà generando composti che gli astronomi chiamano polvere. Questa nozione aveva reso quasi ovvio attribuire alla polvere interstellare la causa prima della riduzione di luminosità.

Per ragioni analoghe ragione la gigante rossa collassata a stella di neutroni eserciterà una attrazione gravitazionale enormemente maggiore sulla superficie e nelle immediate vicinanze.

Nota. Questo è il motivo per cui le giganti rosse sono, insieme alle supernova, la principale fonte degli elementi pesanti nell'Universo, alla base dell'esistenza stessa dei pianeti e, infine, degli organismi viventiPer verificare tale ipotesi i ricercatori si sono avvalsi di particolari telescopi per quantificare la radiazione nella gamma spettrale delle onde submillimetriche (radiazione terahertz), una radiazione mille volte maggiore di quella della luce visibile ma invisibile all'occhio umano.

Il metodo è particolarmente adatto alla rilevazione della polvere interstellare perché (specie alla basse temperature dello spazio) emette luminosità proprio a queste lunghezze d'onda, una volta irradiata dalla stella "alle sue spalle"Il risultato sorprese non poco i ricercatori. Betelgeuse appariva il 20% più scuro del previsto anche nella gamma delle onde submillimetriche. L'ipotesi che vedeva la polvere come causa dovette quindi essere accantonata.

La variazione di luminosità doveva quindi essere cercata in una variazione radiante della stella stessa.

La fisica ci insegna che la luminosità di una stella dipende dal suo diametro e soprattutto dalla sua temperatura superficiale.

- Se diminuisce solo la dimensione della stella, la luminosità DEVE diminuire in modo uniforme su tutte le lunghezze d'onda.

- Al contrario se la causa sono cambiamenti di temperatura, l'effetto sulla radiazione luminosa sarà diverso a seconda della lunghezza d'onda misurata.

Il risultato conferma questa supposizione. A questo punto due possibilità:

- La causa potrebbe essere attribuita al calo di 200K su tutta la superficie

- oppure di 400K solo nelle aree delle macchie, dato che queste coprono il 50-70% della stella. Questa sembra essere l'ipotesi che le osservazioni avvalorano.

Le osservazioni nei prossimi anni ci daranno maggiori informazioni sulla correlazione tra le macchie e le oscillazioni luminose di Betelgeuse.

Fonte

-Betelgeuse Fainter in the Submillimeter Too: An Analysis of JCMT and APEX Monitoring during the Recent Optical Minimum

Thavisha E. Dharmawardena et al. (2020) The Astrophysical Journa

Etichette

Clive S. Lewis

"Il concetto di probabilità è il più importante della scienza moderna, soprattutto perché nessuno ha la più pallida idea del suo significato"

Bertrand Russel

"La nostra conoscenza può essere solo finita, mentre la nostra ignoranza deve essere necessariamente infinita"

Karl Popper

/bright-stars-in-our-night-sky-3073632_final2-41045308721d4b668d3913527a01c276.gif)