|

| Credit: oliversacks.com |

A quasi due anni dalla morte di

Oliver Sacks (e 3 da quella di Robin Williams che lo aveva impersonificato nel film "

Risvegli"), ho pensato di citare alcuni dei casi più curiosi (ma nondimeno umanamente tragici) da lui descritti.

La sua capacità di cogliere l'aspetto umano all'interno della sfera clinica e di narrarlo con totale rispetto e partecipazione è quello che fa di lui un caso unico nella letteratura clinica.

L'Hare Krishna che credeva di aver raggiunto l'illuminazione

Nel libro "

Un antropologo su Marte" del 1996, Sacks racconta la storia di un venticinquenne di nome Greg, appartenente agli Hare Krishna. colpito da un tumore al cervello, inoperabile per le dimensioni e per la posizione, che lo avrebbe reso cieco. Quando Sacks incontrò Greg alla fine degli anni '70 gli apparve un individuo "

mite, placido, e svuotato di emozioni", uno stato che ai suoi amici correligionari era apparso come indicativo della raggiunta illuminazione invece che di una malattia. Nelle parole di Sacks "

…Seduto immobile sulla sua sedia a rotelle, grasso, simile a Buddha, con uno sguardo mite e vuoto e gli occhi ciechi che fissavano spalancati e a caso l'ambiente". Curiosamente il giovane non credeva nemmeno di essere cieco e quindi si era rifiutato durante la degenza di imparare il Braille. Ogni qualvolta i suoi compagni lo andavano a trovare in ospedale rafforzavano in lui l'idea di non essere cieco e di avere raggiunto l'Illuminazione.

Il direttore d'orchestra senza memoria

Clive Wearing, musicologo e direttore d'orchestra, contrasse nel 1985 una encefalite da herpes simplex (un evento raro ma dagli esiti molto gravi sul sistema nervoso centrale). Il risultato fu quello che Sacks definì come "il caso più grave di amnesia mai documentato allora": incapace di formare nuove memorie che durassero più di 30 secondi, Wearing si convinceva con cadenza di pochi minuti di "essere divenuto pienamente cosciente per la prima volta". Sacks dedica a questo caso un capitolo di Musicofilia, libro pubblicato nel 2007. Osservando il diario che aveva iniziato a tenere dopo la malattia comparivano a distanza di pochi minuti frasi quasi identiche del tipo

(...)

8:31 AM: Now I am really, completely awake.

9:06 AM: Now I am perfectly, overwhelmingly awake.

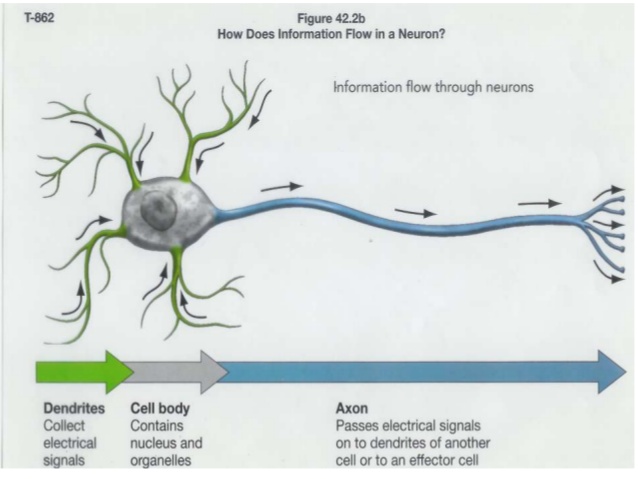

Da notare che sebbene non potesse formare nuove memorie era ancora in grado di ricordare la musica e di riconoscere sua moglie, il che è invece abbastanza comune in quanto (come il

caso Henry Gustav Molaison insegna) solo la capacità di formare nuove memorie era stata distrutta.

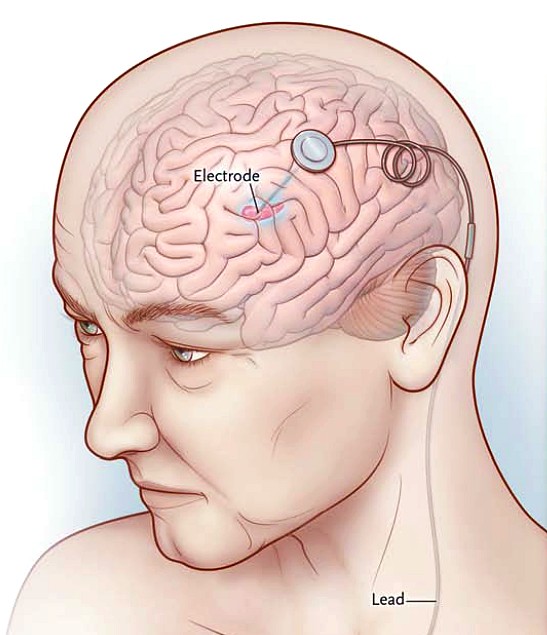

L'uomo che non riconosceva solo la sua famiglia

Dopo un intervento chirurgico per curare l'epilessia, un uomo di 50 anni, marito e padre, non fu più lo stesso. Già nel decorso post-operatorio manifestò il suo disagio nell'avere contatti con i membri della sua famiglia che considerava perfetti estranei. Un disagio continuato anche nei mesi successivi con il suo rifiuto a partecipare ad ogni attività sociale della famiglia, ivi comprese le partite della figlia undicenne. Il caso, descritto da Sacks nel 2003 in un articolo pubblicato sulla rivista "

Epilepsy & Behavior" non avrebbe meritato particolare attenzione (eventi non rari dopo lesioni cerebrali) se non fosse per il fatto che nel contempo era diventato molto espansivo con perfetti sconosciuti che incontrava nei supermercati o in altri negozi. Inoltre se prima dell'intervento, detestava gli ospedali, nei mesi successivi alle dimissioni divenne "amicone" dei medici curanti come se fossero conoscenti di lunga data, abbracciandoli calorosamente e tenendo loro la mano per diversi minuti (mentre non sopportava il tocco dei famigliari). Ad oggi non si sono ancora comprese le ragioni neurologiche di tale cambiamento di personalità; è rimasto però il nome della condizione scoperta da Sacks, oggi nota come "distacco emotivo selettivo".

[Scott E.Lipson et al, (2003) Epilepsy & Behavior, 4(3) pp.340-342]

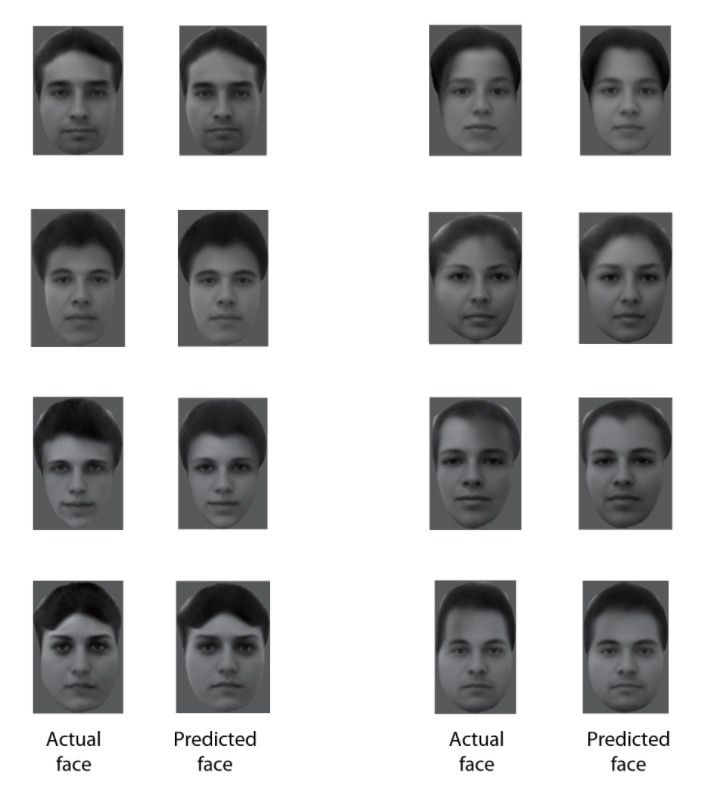

Lo stesso Sacks soffriva di

prosopagnosia (da qui la difficoltà nel riconoscere volti che veniva aggirata con trucchetti mnemonici e mediante il riconoscimento vocale, tonale e di altre caratteristiche fisiche). E' un disturbo abbastanza frequenze che può interessare fino al 10% della popolazione, sebbene con gradazione diverse. Consiglio la

lettura di un articolo pubblicato anni fa su "The Newyorker" in cui

Sacks racconta come scoprì di essere affetto da tale disturbo (-->

Face-Blind)

Il risveglio dei "letargici"

Di sicuro il caso più noto al grande pubblico, descritto in dettaglio nel libro "

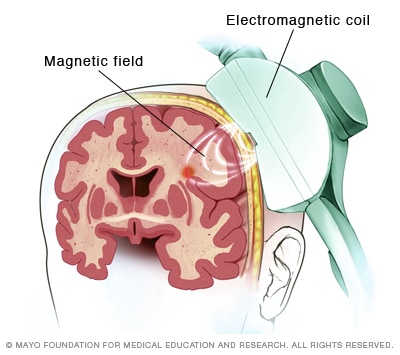

Risvegli" del 1973 , da cui è stato tratto nel 1990 il film omonimo. In estrema sintesi il caso narra la storia di decine di pazienti nell'ospedale del Bronx, lì ricoverati da decenni in stato di simil-trance in seguito ai postumi della

epidemia di encefalite letargica avvenuta nei primi anni '20. In seguito alla infezione che spesso si presentava con sintomi di "iper-sonno" e all'apparente guarigione, compariva (anche a distanza di anni) una patologia con manifestazioni di tipo parkinsoniano che degeneravano poi nello stato cronico di apparente trance di minima coscienza (spesso in grado di camminare, alimentarsi e di alcune interazioni con il personale ma "persi altrove"). L'idea di Sacks, indotta da un articolo letto su una rivista neurologica, fu di contrastare i sintomi parkinsoniani (tipicamente legati a deficit di dopamina) con una sostanza chimica chiamata

L-DOPA, che nel corpo viene convertita nel neurotrasmettitore deficitario. I risultati furono "quasi miracolosi" (sebbene temporanei) con pazienti risvegliati da un sonno della coscienza di decenni, da loro percepito come un sonno "di un giorno". Il libro, nelle sue più recenti edizioni (Sacks ri-editò più volte i suoi libri per inserire note e aggiornamenti) è una scelta obbligata per chi non abbia mai letto nulla su queste tematiche.

L'uomo malato di sesso.

Nel 2010 Sacks pubblicò sulla rivista

Neurocase il caso di un individuo che dopo un intervento chirurgico al cervello mostrò un progressivo e drammatico cambiamento nel comportamento sessuale. L'uomo, un cinquantunenne affetto da una grave forma di epilessia resistente ai farmaci, venne operato per rimuovere l'area del cervello in cui l'attività elettrica era anomala; purtroppo il risultato collaterale dell'intervento fu lo sviluppo di una grave e deviante dipendenza dal sesso che oltre a fargli perdere l'affetto della famiglia lo portò in prigione per avere scaricato materiale contenente minori.

[J. Devinsky et al (2010) Neurocase, 16(2):140-5]

La donna che vedeva i draghi

Si potrebbe scherzare pensando ad una incarnazione di Daenerys Targaryen ma il caso descritto sulla prestigiosa rivista The Lancet, riassume la storia clinica di una donna olandese che vedeva i volti umani trasformarsi in draghi. Un volto che in primo momento le appariva assolutamente normale cominciava ad apparirle sempre più scuro, con orecchie che crescevano appuntite, un muso sporgente e una pelle squamata in cui spiccavano enormi occhi di colore variabile tra giallo, verde, azzurro o rosso. Un problema che si ripresentava durante la giornata quando vedeva comparire volti simili a draghi dalle pareti, dagli schermi del computer e perfino dalle prese elettriche. La notte non era foriera di maggiore tranquillità con i draghi che sembravano spuntare dal buio.

Le allucinazioni comparvero da un giorno all'altro senza alcuna causa (malattia) coincidente.

L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello

Il caso che ha dato il titolo al libro omonimo del 1998, tra i suoi più famosi tra quelli non monotematici. Sacks si riferisce al caso del Dr. P., una persona affetta da agnosia visiva, patologia riassumibile nel fatto che il soggetto vede perfettamente il mondo che lo circonda ma non è sempre in grado di interpretare (quindi riconoscere) ciò che vede, siano esse persone o cose. Si tratta di una patologia rara causata da lesioni ai lobi occipitali o parietali del cervello. Come racconta Sacks "

… non solo il dottor P. non riesce a "vedere" i volti, ma anche quando indicati non ne riesce a identificare le coordinate dei volti", stupendosi di non ricevere risposta dai pomelli intarsiati dei mobili scambiati per volti di persone.

"For not only did Dr. P. increasingly fail to see faces, but he saw faces when there were no faces to see: genially, Magoo-like, when in the street he might pat the heads of water hydrants and parking meters, taking these to be the heads of children; he would amiably address carved knobs on the furniture and be astounded when they did not reply"

The Man Who Mistook His Wife For A Hat: And Other Clinical Tales by Oliver Sacks