Poco più di 10 anni fa scrivevo dei forti indizi tra l'uso estensivo di pesticidi e il rischio di contrarre il morbo di Parkinson (vedi articolo in calce).

Nel 2023 il dato pare essere stato confermato con l'identificazione di 10 pesticidi tossici per i neuroni dopaminergici (direttamente coinvolti nel movimento volontario).

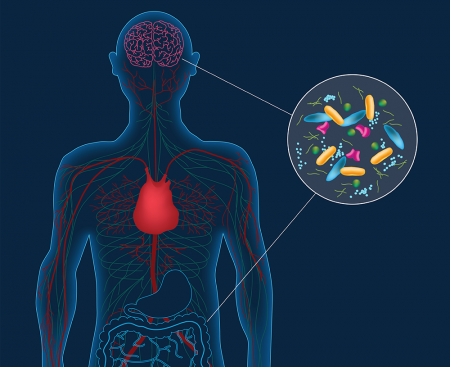

|

| Credit: neurosciencenews.com |

Ecco un breve riassunto

I ricercatori hanno individuato 10 pesticidi che danneggiano in modo significativo i neuroni coinvolti nell’insorgenza della malattia di Parkinson.

Sebbene fattori ambientali come l’esposizione ai pesticidi siano stati a lungo collegati al Parkinson, identificare con certezza il/ vero/i responsabile di questa malattia neurodegenerativa si è rivelata una prova ardua per l'assenza di test specifici

Il nuovo studio pubblicato l'anno scorso su Nature Communications ha esaminato i pesticidi più in uso in California (grazie ad un database molto accurato) con test innovativi per identificare quelli direttamente tossici per i neuroni dopaminergici, cellule cruciali per il movimento volontario.

Il risultato ha mostrato che almeno 10 pesticidi (alcuni ancora presenti) usati nella coltivazione del cotone mostravano effetti diretti su queste cellule. Tra gli effetti più forti le combinazioni di pesticidi che contengono trifluralin, uno degli erbicidi più usati in California.

A parte la loro tossicità nei neuroni dopaminergici, i pesticidi identificati hanno poco in comune sia nella struttura/classe di molecole che come gamma di utilizzo

Nel prossimo futuro i ricercatori si focalizzeranno sullo studio delle alterazioni epigenetiche e metabolomiche legate all’esposizione cercando di capire quali sono i circuiti alterati che portano alla morte delle cellule dopaminergiche

Fonte

- A pesticide and iPSC dopaminergic neuron screen identifies and classifies Parkinson-relevant pesticides

Richard Krolewski et al. Nature Communications

***

Pesticidi e Parkinson: ricercatori UCLA identificano un nuovo collegamento

(26(0/2013)

Il morbo di Parkinson (PD) è una malattia neurodegenerativa invalidante che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. I sintomi caratteristici - tra cui tremore, rigidità, difficoltà nei movimenti e della parola - sono il risultato della morte dei neuroni posti nella substantia nigra, un'area particolarmente ricca di neuroni dopaminergici. Quando il Parkinson si manifesta, circa la metà dei neuroni dopaminergici in questa area sono già morti.

Salvo quei casi in cui esiste una familiarità della malattia, le cause principali sono da ricercarsi in inquinanti ambientali.

Per diversi anni i neurobiologi della UCLA hanno cercato conferme sul nesso tra la presenza di pesticidi e morbo di Parkinson. Ad oggi, il paraquat, maneb e ziram - alcune fra le sostanze chimiche più usate dagli agricoltori californiani - sono tra i principali indiziati (mancano infatti dati conclusivi) dell'aumentata frequenza della malattia sia nei contadini che tra le persone che vivevano in vicinanza dei terreni trattati.

Detto per inciso è curioso che i tanti avversari degli OGM (in uso da 10 anni e senza alcun elemento di tossicità trovato) non abbiano invece alcuna remora nel consumare vegetali trattati con prodotti simili. Curioso visto che il vantaggio principale della agricoltura OGM è di ridurre al minimo i trattamenti chimici.

Come se non bastasse ecco che ora, grazie allo studio di Jeff Bronstein pubblicato sulla rivista PNAS, un nuovo pesticida viene fatto salire sul banco degli imputati, il benomil, i cui effetti tossici ambientali sono ancora presenti a 10 anni di distanza dalla proibizione da parte della EPA (Environmental Protection Agency) americana. Ma un dato è ancora più inquietante: l'aumentata incidenza di Parkinson sarebbe causata da un effetto indiretto del pesticida.

Alcuni dati riassuntivi a tal riguardo.

Il benomil inibisce un enzima, la aldeide deidrogenasi (ALDH), importante nel processo di detossificazione della diidrossifenilacetaldeide (DOPAL) un metabolita naturale della dopamina cerebrale. E' evidente che se l'enzima viene inibito, il sottoprodotto tossico (del tutto fisiologico) della dopamina aumenta. Quindi in questo caso non è l'erbicida in se ad essere tossico, ma il suo effetto indiretto. Per spiegarmi meglio, i test di tossicità condotti a suo tempo avrebbero potuto dare segnali allarmanti solo se fossero stati condotti sul metabolismo dei neuroni dopaminergici.

Questo per quanto riguarda i dati di laboratorio, che sono indiziari e non conclusivi vista l'ovvia impossibilità di fare studi sull'uomo.

In ambito scientifico ogni ipotesi per essere validata necessita di studi di causa-effetto. L'unica strada percorribile quindi è stata quella di integrare i dati da colture cellulari con quelli ricavati da animali.

In ambito scientifico ogni ipotesi per essere validata necessita di studi di causa-effetto. L'unica strada percorribile quindi è stata quella di integrare i dati da colture cellulari con quelli ricavati da animali.

I risultati non si sono fatti attendere: test in zebrafish hanno dimostrato che il benomil colpisce prevalentemente i neuroni dopaminergici lasciando inalterati gli altri neuroni.

E' probabile che la comparsa del PD sia il risultato della somma di concause ambientali (inquinanti vari) e di predisposizione genetica. Ad oggi i geni (o meglio gli alleli) noti per essere fattori di predisposizione sono la alfa-synuclein e LRRK2. In entrambi i casi il risultato autoptico mostra la degenerazione dei neuroni della substantia nigra pars compacta a causa dell'accumulo dei corpi di Lewy (ricchi di alfa-synuclein).

Ora con la scoperta di un nuovo meccanismo le possibilità di sviluppare una terapia raddoppiano. Come? Ad esempio mediante farmaci in grado di preservare l'attività della ALDH.

Fonti

- Pesticides and Parkinson's: UCLA researchers uncover further proof of a link.

- Aldehyde dehydrogenase inhibition as a pathogenic mechanism in Parkinson disease

Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Jan 8;110(2):636-41.