Perché la pillola anti-covid non è sostitutiva del vaccino ma "solo" un importante strumento terapeutico.

Per essere precisi la pillola è prodotta da due aziende, la Msd (ovvero Merck & Co.) e la Ridgeback Biotherapeutics.

Notizia che i media generalisti hanno rilanciato, in buona parte, con la consueta modalità copia e incolla. A questa lecita operazione di informazione ne è seguita una meno positiva discussione densa di aspettative da parte di chi pensa "non c'è più bisogno ora (o nel prossimo futuro) di vaccinarsi perché la pillola risolve tutto".

L'affermazione sulla presunta intercambiabilità tra i due strumenti non solo non ha valenza scientifica ma non è nemmeno auspicabile se si tiene a mente l'esempio della resistenza agli antibiotici.

Prima di analizzare nel dettaglio i vari punti la cosa che più mi perplime è la preferenza "ideologica" di molti per un farmaco rispetto ad un vaccino con l'idea "fa meno male" o "non contiene porcherie". Ma su questi due punti tornerò nella nota a fondo pagina.

Spieghiamo in modo molto semplificato il principio attivo alla base del farmaco molnupiravir.

Il farmaco è stato sviluppato (con finalità anti-influenzali) nel 2013 da ricercatori della Emory University di Atlanta e nei primi mesi della pandemia fu testato (insieme a tanti altri seguendo la strada del

drug repurposing) su modelli animali per verificarne l’efficacia nei confronti del nuovo virus. Gli studi condotti sui furetti (uno dei modelli migliori per studiare i virus influenzali) confermarono la capacità del farmaco di bloccare la diffusione del virus a sole 24 ore dal trattamento. I mesi che seguirono furono usati per i test preliminari su umani positivi al coronavirus sia come efficacia che, soprattutto, per verificare sicurezza e dosaggio.

Come facile immaginare, il funzionamento del molnupiravir non ha nulla a che fare con l’induzione dell’immunità e/o con il bersagliare la proteina Spike, la "chiave" che il virus usa per entrare nelle cellule. Si tratta infatti di una molecola antivirale.

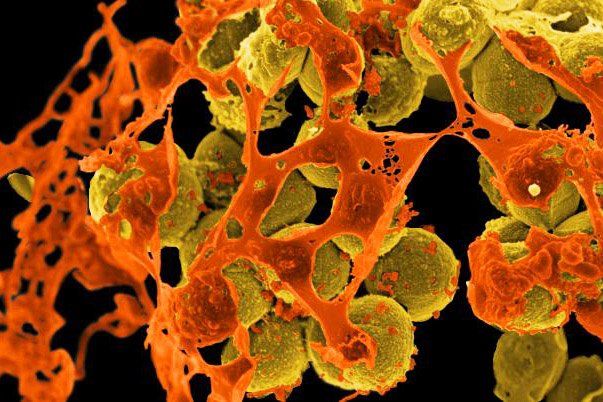

Il molnupiravir è in realtà un profarmaco vale a dire che per essere attivato (sotto forma di molnupiravir trifosfato o MTP) la molecola deve essere modificata da enzimi epatici. La molecola risultante è a tutti gli effetti un "sosia" dei nucleotidi naturali almeno per la RNA polimerasi-RNA dipendente virale (enzima assente nelle cellule eucariote ed essenziale per la replicazione del virus) che non fa distinzioni tra questo e citosina o uracile. Il risultato è l'induzione di mutazioni in ogni posizione in cui avviene tale incorporazione durante la copiatura del genoma virale.

Il processo mutageno avviene in due fasi: durante la prima copiatura del +gRNA e nella successiva copiatura del -gRNA durante la quale la polimerasi che si trova di fronte ad un templato contenente il nucleotide "M" inserirà nella copia una adenina o una guanina.

Risultato finale, la produzione di copie virali piene zeppe di errori tali da rendere i nuovi genomi inutilizzabili in quanto contenenti informazioni geniche "senza senso".

|

Figura estratta dall'articolo su Nature Structural & Molecular Biology (B. Malone & E.A. Campbell).

All credits to the authors. |

|

Il meccanismo di mutagenesi in due passaggi del MTP, alla base della catastrofe mutagenica nel virus

(immagine tratta da Florian Kabinger et al, ALL CREDIT to the authors) |

Nota. Vero che le mutazioni sono alla base dell’evoluzione ma è altrettanto vero che quando superano una certa soglia (o colpiscono punti critici dell’informazione che codifica una data proteina) l’esito finale è la produzione di una copia di RNA del genoma virale o del messaggero codificante per una data proteina virale con informazione “senza senso” o non funzionante, rispettivamente.

Il fenomeno di induzione di errori durante copiatura che supera una certa soglia (riparabile dai sistemi di proof-reading) è nota come “mutagenesi letale”.

Andando al succo dei risultati dello studio clinico di fase 2/3 condotto su 775 pazienti sintomatici, si è osservato nei pazienti positivi non vaccinati ma a rischio peggioramento a causa di altre patologie/età,

il dimezzamento del rischio di morte o di ospedalizzazione,

purché la pillola venga somministrata entro 5 giorni dalla comparsa dei sintomi.

Il tutto al costo di 700$.

Il numero di soggetti studiati non è molto alto se paragonato agli studi classici di fase 3 che coinvolgono molte migliaia di persone, ma ha fornito (come avvenne a suo tempo nella sperimentazione dei vaccini) dati sufficienti per una analisi ad interim.

Nota. La sperimentazione è stata interrotta seguendo i criteri della

analisi ad interim, che si utilizza quando ci sono evidenze molto forti che un dato farmaco sperimentale stia producendo i risultati sperati. La logica sottostante a questa analisi anticipata è velocizzare tutta la procedura spostando i soggetti che erano stati randomizzati nel braccio di controllo (placebo o miglior trattamento farmacologico a disposizione, a seconda dello studio clinico) verso il braccio terapeutico così da estendere anche ad essi il trattamento che appare essere il migliore.

I risultati, indubbiamente positivi, verranno ora sottoposti alla valutazione della FDA perché conceda l’autorizzazione provvisoria (di emergenza) all’utilizzo del farmaco.

Premessa l’importanza di avere una pillola simile per minimizzare nei soggetti a rischio il decorso grave, io vedo anche due potenziali criticità.

Per prima cosa il

costo che è di molto superiore al vaccino che nel caso di Pfizer, seppur recentemente aumentato, si attesta

oggi sui 19,50$ per dose.

Si potrebbe obiettare che il costo cumulativo sarà inferiore data la minor platea dei riceventi. In realtà questo non è il caso sia perché gran parte della popolazione è oramai vaccinata (e chi non lo è PER SCELTA, affari suoi e non del SSN), sia perché se il protocollo operativo diventa quello di eseguire il trattamento in ogni soggetto sintomatico (mettendo in unico calderone sia quelli, maggior parte, che avrebbero avuto un decorso lieve-moderato che quelli gravi da ospedalizzare) i fruitori finali della costosa pillola aumenterebbero esponenzialmente.

Numeri che aumenterebbero ulteriormente se passasse il concetto di “non mi vaccino/non faccio il richiamo perché tanto c’è la pillola”.

Secondo punto il fatto che questo trattamento

non previene il verificarsi dell’infezione. Per sua stessa natura la pillola ha senso se il soggetto che la riceve ha un titolo virale (o di cellule infettate) sufficiente a causare i sintomi. Da qui la possibilità che tutti i soggetti asintomatici (per decorso o perché nella fase iniziale dell’infezione) potrebbero continuare a fare da untori e, cosa più importante, a fungere da laboratori in cui si creano e selezionano nuove varianti (ricordo che è oramai provato che è negli

infettati cronici che si sono sviluppate le prime varianti ad aumentata efficienza).

Aggiungerei infine un altro punto, memore dell’attuale problema della montante resistenza batterica agli antibiotici, risultato dell’utilizzo indiscriminato e massiccio degli stessi a partire dagli anni ’50 e fino a pochi anni fa (e tuttora in molti paesi).

Tutti noi ricordiamo i tempi in cui questi venivano venduti senza ricetta e usati (con posologie e tempi errati) perfino per malesseri (o solo il rischio) di natura virale. Il risultato è che siamo passati da una epoca in cui si credeva di avere sconfitto ogni patologia batterica ad un “ritorno al passato” in cui anche infezioni "comuni" possono risultare intrattabili, quindi a rischio sepsi a causa della avvenuta selezione dei superbatteri (vedi gli articoli precedenti sul tema).

A parziale conforto, il meccanismo di azione del molnupiravir dovrebbe minimizzare il rischio della comparsa di virus resistenti: non agisce direttamente su una proteina virale ma si mimetizza come il suo naturale substrato.

Sebbene tra gli antibiotici standard (o antivirali, vedi i farmaci anti-HIV) ve ne siano diversi che interferiscono con il macchinario di decodifica e trasmissione dell’informazione, bersagliando i ribosomi batterici o le polimerasi virali (e di questi sono stati trovati mutanti resistenti), il molnupiravir assomiglia più all’aciclovir, il farmaco di punta contro l’herpes. Simile ma non identico perché l’

aciclovir è un analogo nucleosidico che provoca il blocco della replicazione del DNA virale (quindi più a rischio, per quanto basso, di mutanti resistenti) mentre il molnupiravir è un vero e proprio mutageno specifico per i virus (più simile ad alcuni farmaci antitumorali genotossici).

Quindi, plaudiamo al risultato senza abbassare la guardia rinunciando in modo aprioristico a tutto l’armamentario antivirale (leggasi i vaccini) che abbiamo faticosamente sviluppato.

Fonti

- Mechanism of molnupiravir-induced SARS-CoV-2 mutagenesis

-Molnupiravir: coding for catastrophe

Brandon Malone & Elizabeth A. Campbell Nature Structural & Molecular Biology, (28) pp. 706–708 (2021)

- Merck and Ridgeback’s Investigational Oral Antiviral Molnupiravir Reduced the Risk of Hospitalization or Death by Approximately 50 Percent Compared to Placebo for Patients with Mild or Moderate COVID-19 in Positive Interim Analysis of Phase 3 Study

***

Nota finale

Alcune considerazioni circa affermazioni del tipo “meglio un farmaco che un vaccino. Di sicuro contiene meno porcherie”.

La principale differenza tra un farmaco (qualunque) e un vaccino è anche quella che contraddice la precedente frase: mentre il primo produce alterazioni metaboliche nell’organismo ospite il secondo gioca un ruolo passivo che potremmo definire di istruttore.

Un farmaco, per essere tale, DEVE indurre modificazioni biochimiche nel ricevente siano esse a livello sistemico o solo cellulare. Ad esempio un anti-infiammatorio deve spegnere l’attività di alcune cellule e dei loro mediatori, un anti-colesterolemico come le statine inibisce la HMG-CoA reduttasi, il viagra blocca la fosfodiesterasi 5, etc etc fino ad arrivare alla “banalissima” aspirina (acido acetil salicilico) in cui sebbene il bersaglio principale sia la COX-2, inibita in modo irreversibile, gli effetti indotti sono così ampi e sistemici (analgesico e anti-piretico, -aggregante, -infiammatorio) da essere tuttora non del tutto compresi.

Questo spiega per quale motivo, prima ancora di test di efficacia, la primissima fase dei test su umani di QUALUNQUE farmaco prevede studi di farmacodinamica e farmacocinetica, descrivibili come lo studio degli effetti biochimici e fisiologici del farmaco sull'organismo e di come il metabolismo agisce/altera il farmaco, rispettivamente. Gli effetti collaterali sono in genere il risultato di un eccesso funzionale.

Tale nozione ci riporta con la mente alle famigerate terapie di casa Stamina o Di Bella (etc) che si facevano vanto di non produrre alcun effetto collaterale. In effetti se uno utilizza acqua o molecole inerti è difficile che possa sviluppare effetti collaterali in quanto manca l'effetto farmacologico (molecole attive assenti o diluite in stile omeopatico).

Nel caso dei vaccini il discorso è ben diverso.

Nella versione più semplice del vaccino (patogeno inattivato o “pezzi proteici” del patogeno) l'idea è quella di presentare all’organismo una copia inerte del patogeno, sufficiente ad indurre la risposta immunitaria e creare una memoria (una specie di foto segnaletica) di tale incontro. Possiamo immaginare il vaccino come uno sparring partner incapace di rispondere se non mimando l'aggressore, ma adatto per addestrare il pugile al vero incontro.

Vero che molti vaccini utilizzano adiuvanti - il più comune sono i sali di alluminio - ma la ragione è che, soprattutto nel caso in cui il vaccino sia fatto da “pezzi di patogeno” è necessario che le pattuglie immunitarie vengano richiamate nel punto dell'iniezione così da "vedere" il loro bersaglio, altrimenti inerte. I classici effetti collaterali che molti sperimentano nei due giorni successivi alla vaccinazione (fatto salvo il caso di vaccini basati su patogeni attenuati) sono il risultato del sistema immunitario che prende atto della sfida e mobilita le difese esattamente come farebbe con una vera infezione (gli stessi sintomi influenzali non sono mai il risultato della replicazione virale ma della reazione dell'ospite che scopre l’esistenza di un intruso).

Ecco allora la ragione per cui negli studi clinici sui vaccini non sono presenti studi di farmacocinetica e di farmacodinamica (il vaccino è passivo, non modifica nulla nel metabolismo) mentre l’attenzione si focalizza su reazioni immunitarie eccessive, quasi sempre dovute a predisposizione genetica, che possono sfociare in uno shock anafilattico (la stessa ragione per cui alcune persone sono a rischio dopo avere ingerito una nocciolina o dopo la puntura di un'ape).

Tra farmaci e vaccini, è facile allora comprendere perché siano i primi quelli “più a rischio” in quanto proattivi.

I vaccini a RNA hanno aggiunto un livello di complessità ulteriore trasformando le cellule nei produttori, temporanei, di copie dello sparring partner. Qui gli studi di sicurezza si sono concentrati sia sul veicolo (le nanoparticelle lipidiche) che su eventuali reazioni immunitarie non previste.

Gli studi però parlano chiaro: la banalissima

aspirina ha un tasso di mortalità 10 mila volte superiore (se prendiamo in considerazione “solo” gli effetti collaterali come emorragie gastrointestinali è ancora maggiore) a quella del pur criticato vaccino AstraZeneca (

mortalità di 1 per milione) per non parlare del ben più sicuro Pfizer (4,6 casi di anafilassi per milione, e tasso di mortalità molto inferiore dati i trattamenti anti-anafilattici ampiamente disponibili)