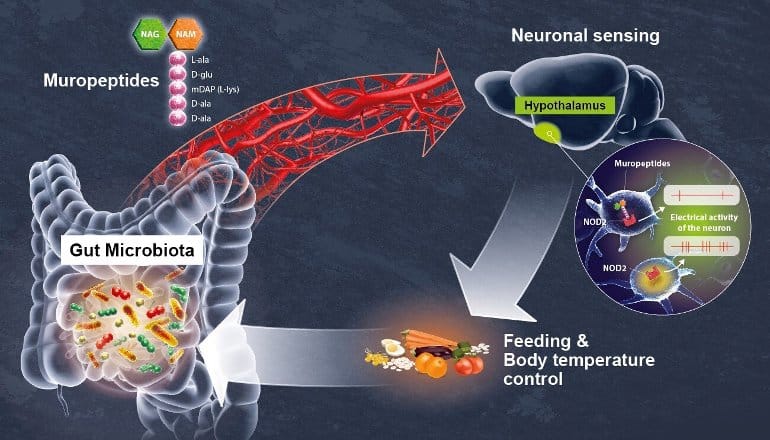

Uno studio, pubblicato su The American Journal of Clinical Nutrition da un team dell'Università del Colorado, solleva il quesito se un eccesso di fruttosio cerebrale (sia endogeno che da dieta), noto per poter causare un locale stato infiammatorio, abbia un ruolo nell'insorgere del morbo di Alzheimer a causa dello spegnimento parziale di alcuni circuiti neurali, non utili in attività come accumulare cibo per l'inverno.

Il comportamento degli animali che vivono attraverso stagioni di abbondanza e scarsità, è volto (o meglio, si è evoluto per) ad assicurare cibo anche per gli imminenti periodi di scarsità del cibo. Lo stesso è avvenuto con i primi esemplari del genere Homo che, specie dopo essersi avventurati in aree con variazioni stagionali sia climatiche che di disponibilità del cibo, hanno dovuto evolvere comportamenti preventivi atti a creare scorte e a massimizzare lo sfruttamento delle risorse disponibili per un tempo limitato. Attività quali l'accumulo per tempi grami non è qualcosa di spontaneo ma necessita una ricalibrazione dei sistemi di controllo del comportamento tale per cui una attività spontanea come hic et nunc ("c'è cibo quindi lo mangio visto che ho un leggero languorino") viene "bloccata" in funzione di raccolta e stoccaggio" mentre consumo avidamente quello che non posso conservare (frutta, etc).

Attività come provvedere al foraggio (in senso generale) richiede attenzione (allo scopo), valutazione, comportamento esplorativo, assunzione di rischi e spegnimento di esigenze finalizzate alla soddisfazione immediata. Lo studio qui riportato dimostra che il metabolismo del fruttosio (sia esso esogeno, cioè assunto con la dieta, che prodotto dall'organismo) e il suo principale metabolita (acido urico) aiuta a smorzare alcuni circuiti neurali che entrerebbero in conflitto con le esigenze di pianificazione, consentendo una maggiore concentrazione nelle attività di raccolta del cibo.

I ricercatori hanno notato che il fruttosio diminuisce il flusso sanguigno nella corteccia cerebrale (sede dell'autocontrollo) così come nell'ippocampo (memoria) e talamo (centrale di controllo), mentre aumenta nella corteccia visiva e nelle vie della "ricompensa" associata al cibo.

L'ipotesi è che la alterazione fruttosio-dipendente del metabolismo cerebrale sia inizialmente reversibile ma il suo persistere (come ad esempio una dieta moderna ricca tutto l'anno di fruttosio, grassi e altri zuccheri) possa portare alla progressiva atrofia cerebrale e alla perdita di neuroni, tipica della AD.

Un adattamento (detto anche survival switch) che ha permesso a innumerevoli generazioni di Homo di prepararsi e superare periodi di scarsità, è diventato, ora che l'interruttore è sempre attivato, un fattore di rischio.

Il fruttosio prodotto nel cervello può portare all'infiammazione (vedi articoli citati sotto) e, secondo lo studio, al morbo di Alzheimer. Studi classici hanno dimostrato come una dieta ricca di fruttosio ad animali di laboratorio induca vuoti di memoria, perdita della capacità di navigare in un labirinto e infiammazione cerebrale. Se si alimentano i ratti da laboratorio abbastanza a lungo con fruttosio, si osserva la comparsa di aggregati cerebrali costituiti da proteine tau e beta-amiloide, le stesse proteine osservate nell'AD.

Meno convincente invero l'ipotesi dei ricercatori che la tendenza dei malati a vagare senza meta sia vestigiale della attività di ricerca del cibo.

I prossimi studi dovranno indagare se la dieta o trattamenti farmacologici atti a bloccare il metabolismo del fruttosio possano avere una qualche funzione protettiva contro la malattia.

Fonte

- Could Alzheimer’s disease be a maladaptation of an evolutionary survival pathway mediated by intracerebral fructose and uric acid metabolism?

Articoli sul tema FRUTTOSIO precedentemente pubblicati in questo blog, qui copiati per comodità.

Anche il cervello produce fruttosio

(Luglio 2017)

A volte i nomi "amichevoli" traggono in inganno rinforzando l'associazione tra una molecola e un prodotto naturale "buono".

|

| Fruttosio |

Un esempio classico è quello del fruttosio, uno tra gli zuccheri più abbondanti nella frutta, e per questo motivo spesso preferito, insieme al miele, al posto del saccarosio, lo zucchero "comune".

Fin qui niente di male, purché (ma questo vale per tutto) il prodotto venga usato in modo quantitativamente "intelligente".

Il problema sorge con l'accoppiata "percezione di minor danno in quanto presente nella frutta" e l'intensivo uso che l'industria alimentare fa di questo zucchero (sotto forma di sciroppo di mais); il risultato netto è un incremento del suo consumo reale. Se a questo aggiungiamo il fatto che il fruttosio è da tempo indiziato di essere uno tra i responsabili dell'aumentata incidenza di obesità e diabete di tipo 2, allora le ragioni per considerarlo un "falso amico" ci sono tutte.

Come detto il fruttosio non è un prodotto cattivo di suo ma presenta caratteristiche che possono facilmente diventare negative in certe situazioni.

- Ha un elevato potere dolcificante (tre volte superiore a quello del saccarosio) il che teoricamente dovrebbe spingere il consumatore ad usarne di meno. Vero però che una volta "cotto" (come avviene nelle preparazioni industriali) il suo potere dolcificante diminuisce, quindi il consumo reale aumenta e con esso il carico glicemico (soprattutto grazie al numero di prodotti che contengono fruttosio).

- Ha un basso indice glicemico (il che è buono) che si accompagna ad una sostanziale incapacità di attivare la produzione di insulina, al contrario del glucosio. D'altra parte, sebbene sia in grado di stimolare la sintesi dei lipidi (vedi sotto) non ha alcun effetto sulla produzione della leptina, l'ormone della sazietà, aumentando così il rischio di mangiare più del dovuto

- Tra le ragioni del basso indice glicemico vi è il suo scarso assorbimento da parte dell'intestino, assorbimento dipendente da un trasportatore (GLUT5) diverso da quello usato dalle cellule per il glucosio. Dato che il fruttosio viene assorbito lentamente e in modo variabile (alcuni individui hanno deficit di GLUT5), il suo accumulo intestinale favorisce il metabolismo batterico locale con disturbi facilmente immaginabili.

- A differenza del glucosio, metabolizzabile da ogni cellula, il fruttosio è usato principalmente dal fegato che lo stabilizza sotto forma di glicogeno, previa conversione in glucosio, pronto per essere mobilizzato in caso di bisogno. In condizioni normali il fruttosio viene convertito per la maggior parte in glucosio (54%), glicogeno (18%), lattato (15%) e meno dell'1% in trigliceridi. Di questi solo il glucosio e il lattato fungono da "combustibile" usato dalle altre cellule del corpo. Se c'è troppo fruttosio, la capacità trasformativa del fegato viene saturata e quello in eccesso viene trasformato in grasso, soprattutto nei soggetti con ipertrigliceridemia e diabete, innescando così problemi a cascata.

- In condizioni normali la quantità di fruttosio assunta è ben al di sotto della soglia di rischio. Vale la pena ricordare però che se per assumere 50 grammi di fruttosio servono 5 mele (difficile che qualcuno ne mangi così tante in una volta sola... senza danni), la stessa quantità si ottiene bevendo qualche bicchiere di succo di frutta. Quindi i "limiti naturali" che ben funzionavano in passato sono oggi inefficaci, specialmente con la dieta estiva.

Nel 2013 un team di ricercatori della università di Yale notò che il fruttosio e il glucosio avevano un diverso effetto sul cervello; non solo il fruttosio appariva meno capace di stimolare la sazietà ma aveva l'effetto opposto. I test dell'epoca tuttavia non permisero di capire se l'effetto del fruttosio fosse diretto o mediato da derivati del suo metabolismo.

La risposta arriva oggi con un articolo pubblicato sulla rivista JCI Insight.

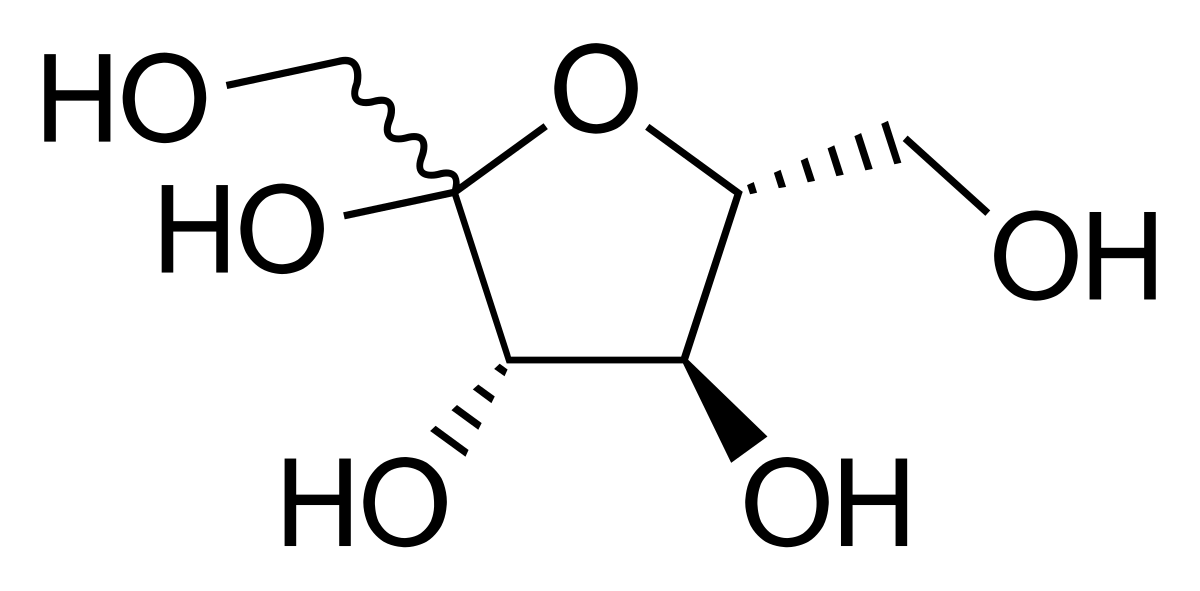

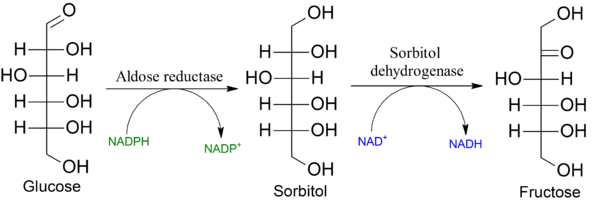

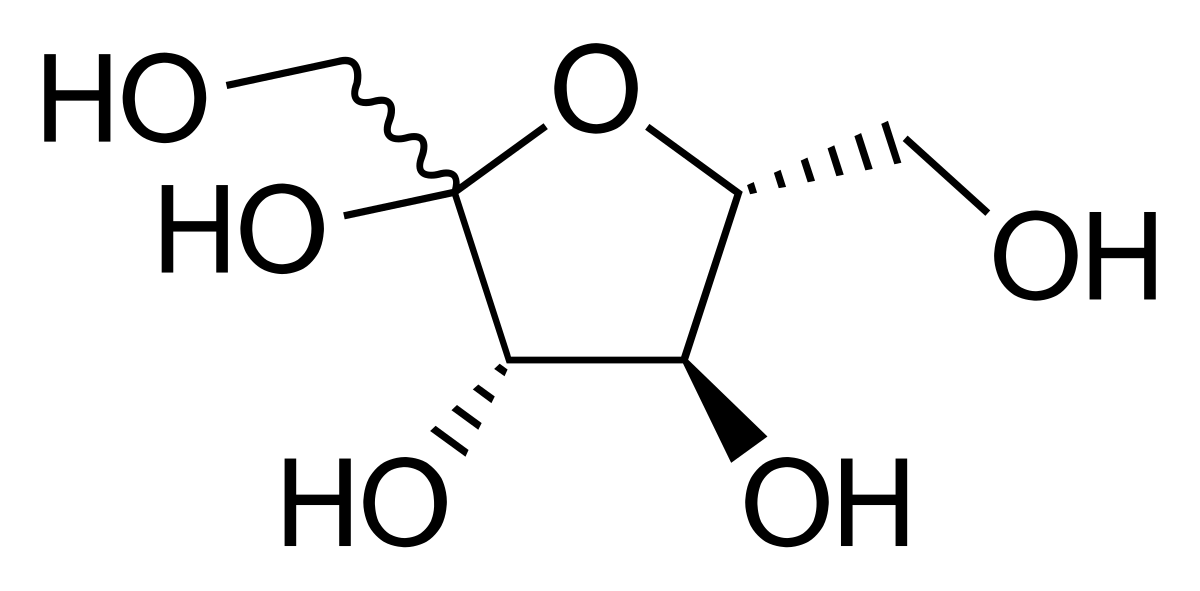

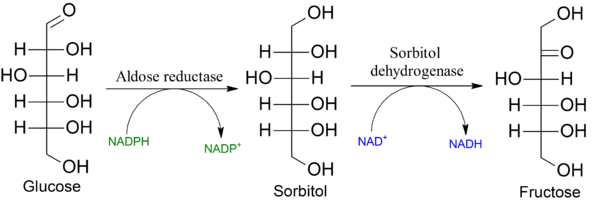

I test sono stati condotti su volontari sani a cui è stato somministrato glucosio per 4 ore, misurando poi la concentrazione dello zucchero nel sangue e nel cervello (mediante risonanza magnetica). La scoperta in un certo senso sorprendente fu che l'infusione di glucosio provocava un aumento di fruttosio nel cervello ma non nel sangue, ad indicare che il fruttosio cerebrale non era il prodotto della conversione epatica. L'ipotesi più probabile è che la conversione avviene a livello cerebrale mediante la

via dei poioli (anche nota come via del sorbitolo e aldosio reduttasi) che trasforma il glucosio in sorbitolo e poi in fruttosio.

Tra le considerazioni che questo studio innesca, quella che il livello di fruttosio (almeno nel cervello) non è semplicemente una conseguenza del fruttosio ingerito ma è (anche) il prodotto ultimo della conversione da altri zuccheri. Il problema in tutto questo è che mentre in presenza di glucosio viene attivato lo stimolo di sazietà, con il fruttosio questo non avviene. La scoperta potrebbe spiegare perché un aumento nella quantità di zuccheri ematici non solo non si traduce sempre in una diminuita voglia di cibo ma anzi possa avvenire il contrario.

Limitare l'assunzione di fruttosio servirebbe quindi a poco se si è soliti indulgere in altri zuccheri dato che questi verrebbero poi convertiti in fruttosio.

Il dato è utile prospettivamente per pensare a terapie mirate per contrastare, nei soggetti a rischio, l'aumento del fruttosio a livello cerebrale

Fonte

- Effects of fructose vs glucose on regional cerebral blood flow in brain regions involved with appetite and reward pathways.

- The human brain produces fructose from glucose.

***

Il fruttosio agisce sul cervello favorendo una alimentazione eccessiva

(Luglio 2013)

Ho trattato in passato il tema controverso del fruttosio. Controverso perchè se da una parte l'essere il fruttosio lo zucchero più abbondante della frutta e del miele lo ha di fatto semplicisticamente associato alle proprietà della frutta, dall'altro è da tempo sotto la lente d'ingrandimento dei ricercatori che lo additano a principale responsabile dell'obesità e delle malattie correlate.

Facciamo un passo indietro e riassumiamo alcuni concetti base.

- Il fruttosio è insieme al glucosio il monosaccaride più "usato" dal nostro organismo.

- Mentre il glucosio è spesso inglobato in molecole a diverso grado di complessità (ad esempio nel saccarosio, amido, glicogeno, etc) e quindi deve essere reso disponibile per scissione enzimatica, il fruttosio è pronto per essere usato.

- Il fruttosio grazie al suo elevato potere dolcificante è ampiamente usato nella industria alimentare (sotto forma di High Fructose Corn Syrup). E' inoltre uno zucchero "di moda" (lo potete vedere spesso sui banconi dei bar) visto il minore apporto calorico e il minore indice glicemico.

L'insieme di questi fattori ha determinato una impennata dei consumi negli ultimi anni, soprattutto in USA, con conseguenze rilevanti sulla percentuale di obesi nella popolazione.

Alcuni dati recenti aiutano a comprendere come e perchè l'organismo "percepisca" in modo diverso il glucosio e il fruttosio. Elementi questi che come vedremo hanno diretta influenza sull'aumento di peso.

L'articolo a cui farò riferimento oggi è stato pubblicato sul Journal of American Medical Association da una equipe della Yale School of Medicine. Il dato centrale del lavoro è che mentre il glucosio inibisce l'attività cerebrale delle regioni coinvolte nel desiderio di cibo, il fruttosio è meno "bravo" in questo processo. In termini semplici il primo rende sazi più facilmente del secondo.

Robert Sherwin, uno degli autori, ha analizzato mediante la tecnica non invasiva della risonanza magnetica funzionale, il cervello di volontari sani non obesi allo scopo di valutare i cambiamenti nel flusso sanguigno cerebrale in seguito all'ingestione di glucosio o fruttosio. Da queste analisi è emerso che mentre il glucosio diminuiva il flusso sanguigno nelle regioni cerebrali deputate alla regolazione dell'appetito, il fruttosio non aveva effetti rilevanti. Stesso dicasi per la regolazione della sensazione di soddisfazione e di sazietà.

Entrando un poco più nello specifico, il glucosio riduce l'attivazione dell'ipotalamo, della insula e dello striato, regioni queste coinvolte nella regolazione dell'appetito, della motivazione e nei meccanismi di reward (appagamento/ricompensa). L'aumento dei livelli di glucosio ematico attiva le connessioni ipotalamo-striatali, generando gli effetti prima citati.

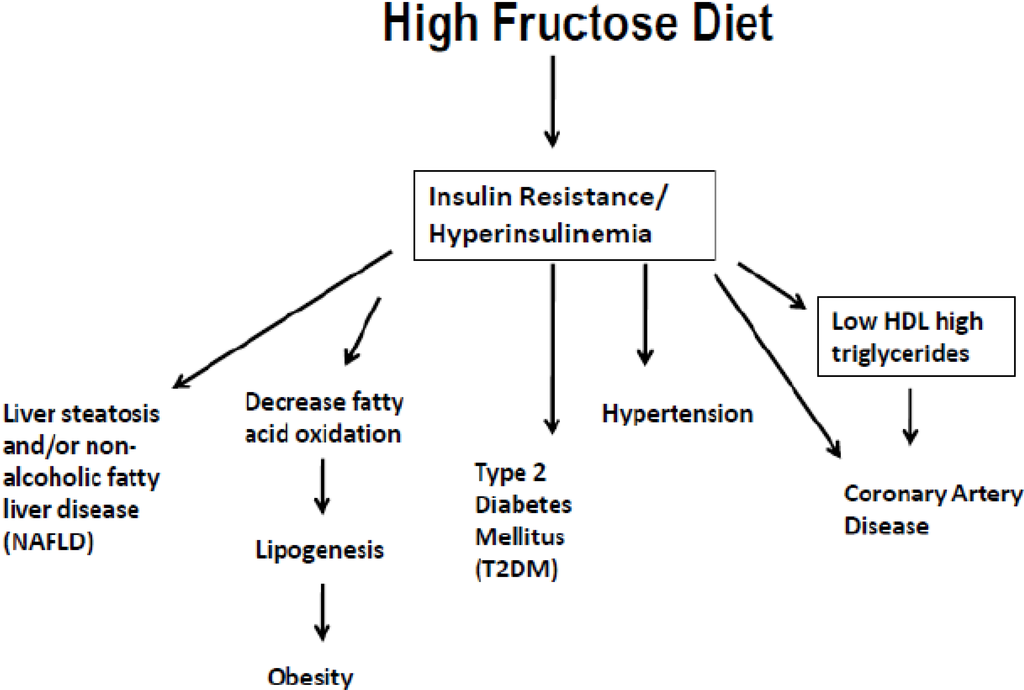

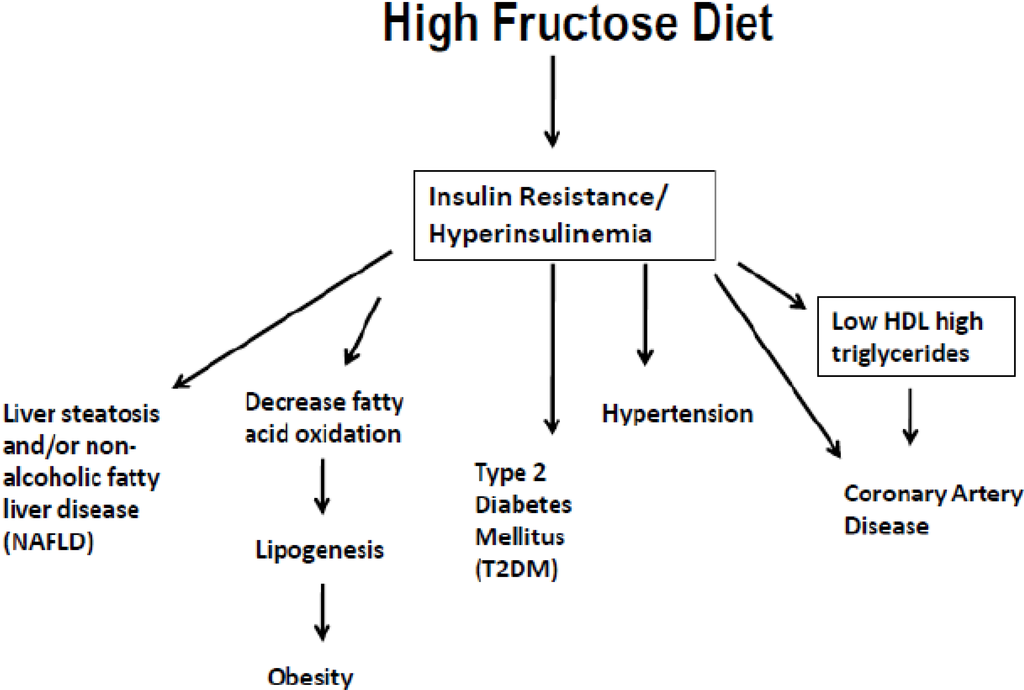

Una dieta ricca di fruttosio (soprattutto in forma "libera" cioè privo dei molteplici nutrienti presenti nella frutta) favorisce una maggiore ingestione di calorie a causa del ridotto senso di sazietà indotta. Un processo che in qualche sembra anche favorire il fenomeno della l'insulino-resistenza; una condizione tipica del diabete di tipo II.

Fonti

- Study suggests effect of fructose on brain may promote overeating

Yale University, news

- Effects of Fructose vs Glucose on Regional Cerebral Blood Flow in Brain Regions Involved With Appetite and Reward Pathways

K.A. Page et al, JAMA. 2013;309(1):63-70

***aggiornamento gennaio 2016***

Uno studio condotto su ratti pubblicato da un team della UCLA evidenzia che una dieta ricca di fruttosio rende problematico il recupero cognitivo successivo a traumi cranici.

Fonte

- Dietary fructose aggravates the pathobiology of traumatic brain injury by influencing energy homeostasis and plasticity

***

Troppo fruttosio e poco omega 3 fanno male alla memoria

(Dicembre 2012)

Un articolo pubblicato su Journal of Physiology da Fernando Gomez-Pinilla (David Geffen School of Medicine presso la UCLA) fornisce nuove prove sugli effetti non salutari del fruttosio.

Il fruttosio uno degli zuccheri più presenti nella frutta

e nel miele rappresenta il lato oscuro di una alimentazione apparentemente salutista quale quella di chi mangia molta frutta.

Non solo. Oramai il fruttosio viene usato abbondantemente in molte preparazione alimentari e bibite grazie al suo alto potere dolcificante. Inoltre mentre l'azione negativa del fruttosio nella frutta viene, in parte, bilanciata dagli antiossidanti presenti in alcuni tipi di frutta, tale bilanciamento manca quando si parla del fruttosio usato come additivo alimentare.

Il suo uso tuttavia passa in secondo piano visto che la moda alimentare insegna a distinguere fra eccipienti naturali ed artificiali. Quante volte infatti troviamo al bar le bustine di fruttosio ("totalmente naturale") da accompagnare al caffè?

Il fruttosio è certamente naturale ma ha anche una azione chiaramente più dannosa di altri edulcoranti artificiali viste le quantità relative associate.

Perchè il fruttosio fa male?

Fino ad ora la spiegazione era che lo zucchero della frutta fosse la causa di diabete, obesità e del fegato grasso (steatosi epatica). Sebbene il fruttosio abbia un indice glicemico inferiore rispetto al saccarosio, viene facilmente convertito in glucosio, nel fegato e nell'intestino, e inoltre induce un innalzamento dei trigliceridi. Questo e altri meccanismi fanno si che l'assunzione protratta di fruttosio sia causa di ipertrigliceridemia e iperuricemia, obesità, stress ossidativo, danni microvascolari e ipertensione.

Questi i danni acclarati. Finora. Ma, come dicevo, c'è dell'altro.

Lo studio di Gomez-Pinilla mostra che una dieta costantemente ricca di fruttosio "rallenta" il funzionamento del cervello agendo sulla memoria e sull'apprendimento. Un danno che tuttavia può essere evitato grazie ad un "grasso": l'omega-3.

Una sorta di ribaltamento: un grasso che protegge dagli effetti dannosi di un eccesso di frutta e di zuccheri derivati!!

Riassumiamo dunque i risultati sperimentali.

A due gruppi di ratti viene data per 6 settimane acqua zuccherata con fruttosio. Ad un gruppo viene aggiunto alla soluzione anche omega-3, sotto forma di acido docosaesanoico (DHA) e olio di lino, che ha una rinomata azione neuroprotettiva.

Alla fine del periodo i ratti sono stati analizzati in quanto a capacità mnemoniche attraverso il test del labirinto (

T-Maze test). E' ben noto che i ratti messi in un ambiente nuovo inizieranno ad esplorarlo e ne memorizzeranno i punti chiave; una capacità che permette loro di imparare, attraverso un processo di errore e apprendimento, a trovare la strada per uscire da un labirinto semplificato. Il labirinto è contrassegnato di segnali visivi in modo da facilitare il roditore nel ricordare i punti già visitati.

Bene. Si è scoperto che i ratti appartenenti al secondo gruppo erano in grado di attraversa il labirinto più velocemente dei roditori del primo gruppo.

Analisi successive hanno evidenziato che i ratti che non avevano ricevuto il DHA erano più lenti ed il loro cervello mostrava una ridotta funzionalità sinaptica. Per essere più precisi le cellule cerebrali erano meno in grado di comunicare fra loro e questo si traduceva in una minore "lucidità" nella elaborazione dei dati visivi necessaria per ricordare la strada fatta precedentemente.

Come se non bastasse i ratti del primo gruppo (che non avevano ricevuto DHA) mostravano sintomi di resistenza alla insulina, un ormone che oltre a favorire l'assorbimento di glucosio ematico da parte delle cellule regola anche la funzionalità sinaptica nel cervello.

Riassumendo, una dieta ricca di fruttosio può bloccare la capacità dell'insulina di regolare l'utilizzo corretto (immagazzinamento e produzione di energia) del glucosio ematico, e questo si ripercuote sui meccanismi cerebrali superiori (memoria e apprendimento).

Gomez-Pinilla, da bravo scienziato ha messo subito in pratica gli insegnamenti derivanti dalle sue scoperte e suggerisce di fare come lui :

- limitare al massimo il consumo di fruttosio (soprattutto nei suoi usi più nascosti come ecciente)

- sostituire gli spuntini classici con bacche e yogurt greco (di cui ha una scorta anche sul lavoro).

- Nel caso sia disponibile non disdegna una bella barretta di cioccolato fondente (dall'80% in su meglio se amaro).

- Se poi proprio appartenete al gruppo di persone che non trattenersi da limitare l'uso sacrosanto di frutta (e via anche di un po di dolciumi) allora complementate la vostra dieta con alimenti ricchi di omega-3 come salmone, noci, alcuni oli vegetali (esempio di lino) oppure una pastiglia di DHA (1 grammo al giorno).

Fonti

Does too much sugar make for lost memories?

(A. Stefanidis, M. J. Watt, Journal of Physiology, qui)

Metabolic syndrome' in the brain: deficiency in omega-3 fatty acid exacerbates dysfunctions in insulin receptor signalling and cognition

(Rahul Agrawal e Fernando Gomez-Pinilla, Journal of Physiology, qui)

***

Il fruttosio è sotto inchiesta

Il fruttosio, lo zucchero della frutta, potrebbe essere coinvolto nello sviluppo di patologie metaboliche quali l'obesità ed il diabete. Questo almeno è quanto emerge dal lavoro del gruppo di Kyriazis pubblicato sull'ultimo numero di PNAS.

Fino ad ora i dati indicavano il glucosio, uno dei due monosaccaridi derivati dalla scissione del saccarosio, come il principale attivatore delle cellule beta nel pancreas. Queste cellule stimolate rilasciano insulina, una proteina che ha come effetto principale quello di favorire l'assorbimento del glucosio da parte delle cellule. Quando il meccanismo di rilevazione e di segnalazione della presenza di glucosio ematico funziona

male compare il diabete: di tipo I se il difetto è nella produzione dell'insulina; di tipo II se sono le cellule bersaglio a divenire insensibili all'insulina.

Bene.

Consideriamo ora l'altro prodotto della scissione del saccarosio: il fruttosio. Fino ad oggi la vulgata comune lo considerava come "genuino e sano in quanto lo zucchero della frutta".

Vero.

Ma oggi dobbiamo aggiungere un tassello. Anche il fruttosio è in grado di attivare le cellule beta attraverso il recettore eterodimerico TIR2-TIR3, sinergizzando l'effetto del glucosio nello stimolare le cellule a rilasciare l'insulina.

Tralasciando il meccanismo molecolare alla base di questo effetto rinforzante, il dato importante di questo studio è che una dieta ricca di frutta potrebbe favorire l'insorgernza di alcune malattie metaboliche.

Quando si dice "il troppo fa male"

Articolo di riferimento

Sweet taste receptor signaling in beta cells mediates fructose-induced potentiation of glucose-stimulated insulin secretion

GA Kyriazis et al. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 109, 10.1073 (2012)