Il periodo

Ediacarano è geologicamente (e temporalmente) collocabile all'interno del

precambriano, in un intervallo di tempo tra 635 a 540 milioni di anni fa. Segna la fine dell'

eone Proterozoico e l'inizio del

Fanerozoico, a cui appartiene anche l'epoca in corso.

Il

tempo geologico è diviso in quattro eoni che segnano i principali cambiamenti geologici nella storia della Terra dal momento della sua formazione 4,5 miliardi di anni fa. Questi sono ulteriormente divisi in ere, periodi, epoche, (...) in base ad intervalli temporali via via più piccoli.

|

| Image Credit: Ray Troll |

Ciò che rende interessante l'Ediacarano è il suo coincidere con la comparsa di forme di vita complesse, e macroscopiche, un vero e proprio spartiacque evolutivo che, arrivati al Cambriano, sarebbe esploso con una diversificazione biologica senza precedenti (da cui il termine

esplosione cambriana)

Gli organismi allora presenti, il "

biota ediacarano", ci appaiono oggi veramente strani, ancora più di quelli osservati durante l'esplosione cambriana, tanto da rendere a volte difficile classificarne i fossili.

I fossili dell'epoca ci sono arrivati come "negativi", cioè come impronte sui sedimenti di arenaria, lasciati dai resti dilavati dal tempo.

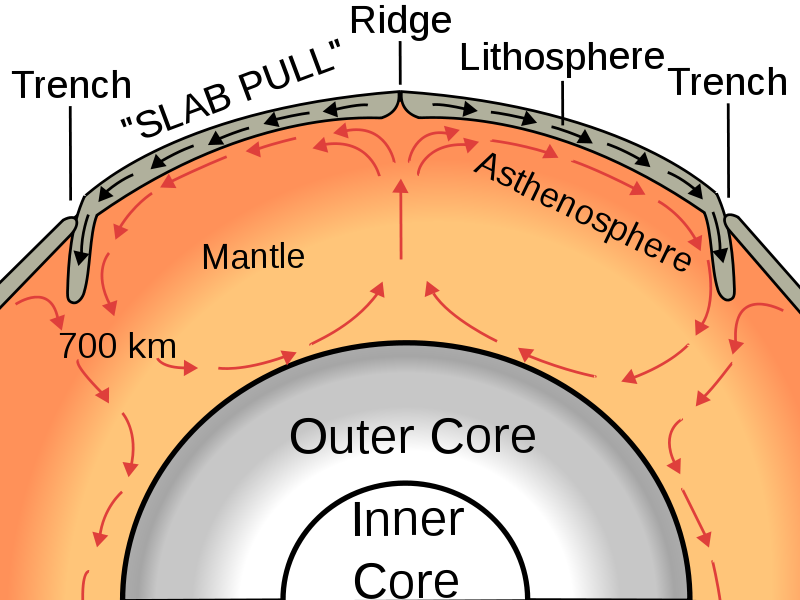

La scoperta di resti fossili risalenti a quest'epoca fu per molti scienziati una sorpresa, dato che nessuno si aspettava di trovare reperti così antichi. Il motivo è che le rocce più antiche sono state sottoposte a profondi rimaneggiamenti (alte temperature, pressione, ...) causati dallo rimodernamento della crosta terrestre.

Un calcolo rende meglio l'idea di tante parole. Ipotizzando che si fossero "depositati" allora i resti dell'intera popolazione USA (330M), sarebbero giunti fino a noi una cinquantina di ossa in totale.

Tuttavia il "miracolo" si è verificato, con il rinvenimento di fossili di animali, alghe e batteri in rocce risalenti all'Ediacarano distribuite in varie località del mondo, in particolare alcune colline australiane (da cui deriva il nome del periodo geologico), l'isola di Terranova in Canada, la Namibia e il Mar Bianco in Russia.

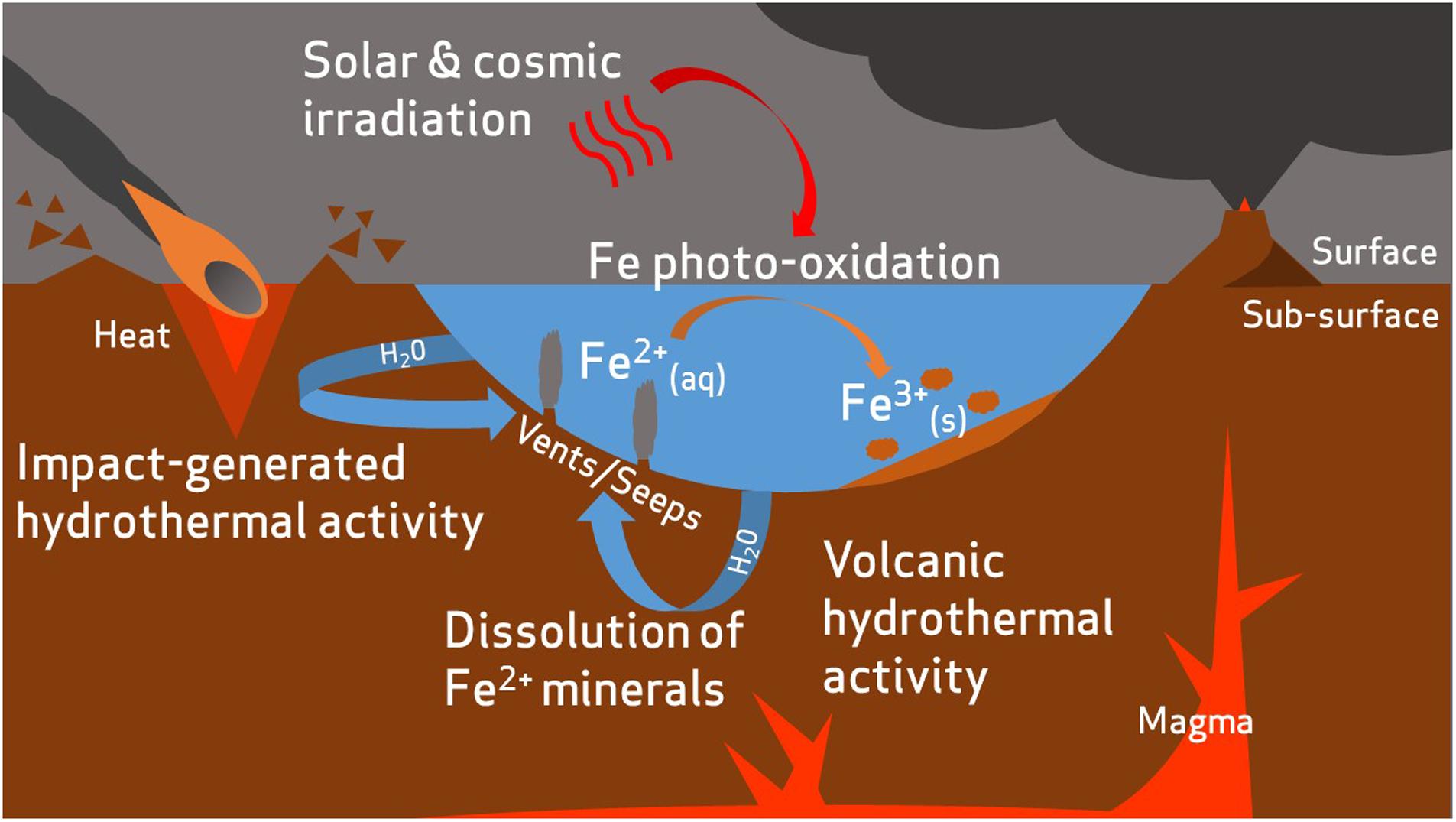

Dallo studio di queste rocce, i geologi sono riusciti a ricostruire gli eventi di questa particolare epoca nella storia della Terra. Caratteristica principale dell'epoca è la "rapida" (su tempi geologici) ritirata dei ghiacciai e delle calotte glaciali che, dall'epoca della

Snowball Earth (

periodo criogeniano) avevano ricoperto quasi tutto il pianeta, portandolo la vita ad un concreto rischio di estinzione.

Le analisi sembrano anche indicare che in questo periodo si sia verificato un rapido incremento del livello di ossigeno atmosferico (evento da non confondere con "

il grande evento ossidativo" o catastrofe dell'ossigeno, verificatasi all'inizio del Proterozoico, 2,45 miliardi di anni fa che portò alla decimazione degli organismi anaerobi).

Secondo alcuni studiosi questo incremento sarebbe osservabile dal calo degli isotopi di carbonio nei sedimenti marini dell'epoca a causa della maggiore ossidazione delle acque oceaniche.

L'Ediacarano è stato anche caratterizzato da una rilevante attività tettonica che portò alla formazione di un supercontinente,

Pannotia, posizionato vicino al polo sud, che rimase tale fino a circa 550 milioni di anni fa, quando iniziò a frammentarsi.

I fossili rinvenuti nelle rocce di questo periodo sono la testimonianza di forme di vita pluricellulare complessa, in cui si osserva specializzazione cellulare all'interno di un organismo.

I primi organismi pluricellulari furono verosimilmente le spugne il cui reperto più antico è datato intorno a 600 milioni di anni fa.

Una varietà di forme che rivaleggia e forse supera per stranezza quella osservata nel Cambriano (il cui esempio classico è la

Hallucigenia), di cui ho trattato in un precedente articolo

Ad indicare l'importanza della vita nell'Ediacarano basti dire che qui, in un mondo di "esseri gelatinosi", compaiono i precursori delle strutture scheletriche.

Di seguito alcuni degli organismi pluricellulari che popolavano le basse acque costiere dove gran parte della vita si concentrava (siamo ancora lontani dalla colonizzazione della terraferma i cui fossili più antichi, piante, risalgono a circa 420 milioni di anni fa, preceduti 100 milioni di anni prima da microbi, alghe e funghi).

Tra gli organismi più enigmatici del periodo spicca il "negativo" dell'impronta del suo corpo. Ricorda i moderni echinodermi che forse potrebbero essere lontani parenti. I dubbi classificatori vengono dall'ignorare come fosse la sua struttura interna.

|

Dimensioni reali tra 3 e 10 mm.

Image credit: Domenic Pennetta/Wikimedia Commons |

È così strano che ad oggi i paleontologi non sanno come rapportarlo con i successivi organismi viventi.

Per comodità è stato catalogato come membro di una categoria estinta, creata ad hoc, dal nome

trilobozoa.

|

| Credit: Aleksey Nagovitsyn/Wikimedia Commons |

|

| Credit: Apokryltaros/Wikimedia Commons |

Dotato di una curiosa (e unica)

simmetria tri-radiale (da cui il nome del gruppo), si ipotizza avessero forma emisferica.La parte centrale del fossile ha tre creste, o braccia, agganciate e i suoi lobi sono attorcigliati.

La dimensione dei reperti varia tra 3 e 40 mm.

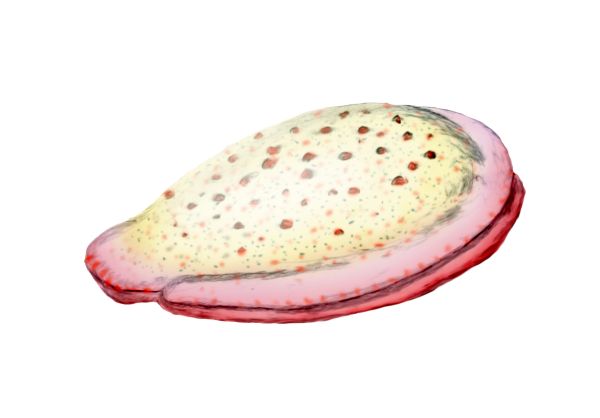

Enigmatico organismo fossile che richiama l'immagine di una piuma grande poco più di 3 cm.

|

| Credit: Verisimilus/Wikimedia Commons |

|

| Credit: Matteo De Stefano/MUSEQ |

Tra le caratteristiche più importanti, una simmetria bilaterale e quella che, sembra, una parte anteriore corazzata e una parte inferiore coperta da due serie di placche strettamente interconnesse. Per alcuni studiosi ha le caratteristiche di un predatore. La forma potrebbe richiamare alla lontana quella delle trilobiti ma è molto probabile che si tratti di un caso di evoluzione convergente. Altri lo ritengono un antenato degli anellidi.

Doveva essere molto abbondate visto che è stato trovato in tutte le formazioni rocciose risalenti all'Ediacarano. Anche in questo caso è un famiglia estinta di cui non è certa la parentela (sempre che esista) con gli organismi vissuti in seguito.

|

| Credit: Verismilus/Wikimedia Commons |

I fossili hanno tutti forme ovali bilateralmente simmetriche, a coste, ma oltre a questo è difficile desumere altre informazioni strutturali. Ad aggiungere complessità l'ampia banda di dimensioni dei fossili che vanno dal millimetro fino a 1,4 metri, e uno spessore nell'ordine dei millimetri.

La confusione in merito è tale che secondo alcuni era imparentato con i funghi mentre altri pensano ad un regno oggi non più esistente. La presenza di

molecole di colesterolo nei fossili fa propendere però per il regno animale in una delle sue prime ramificazioni.

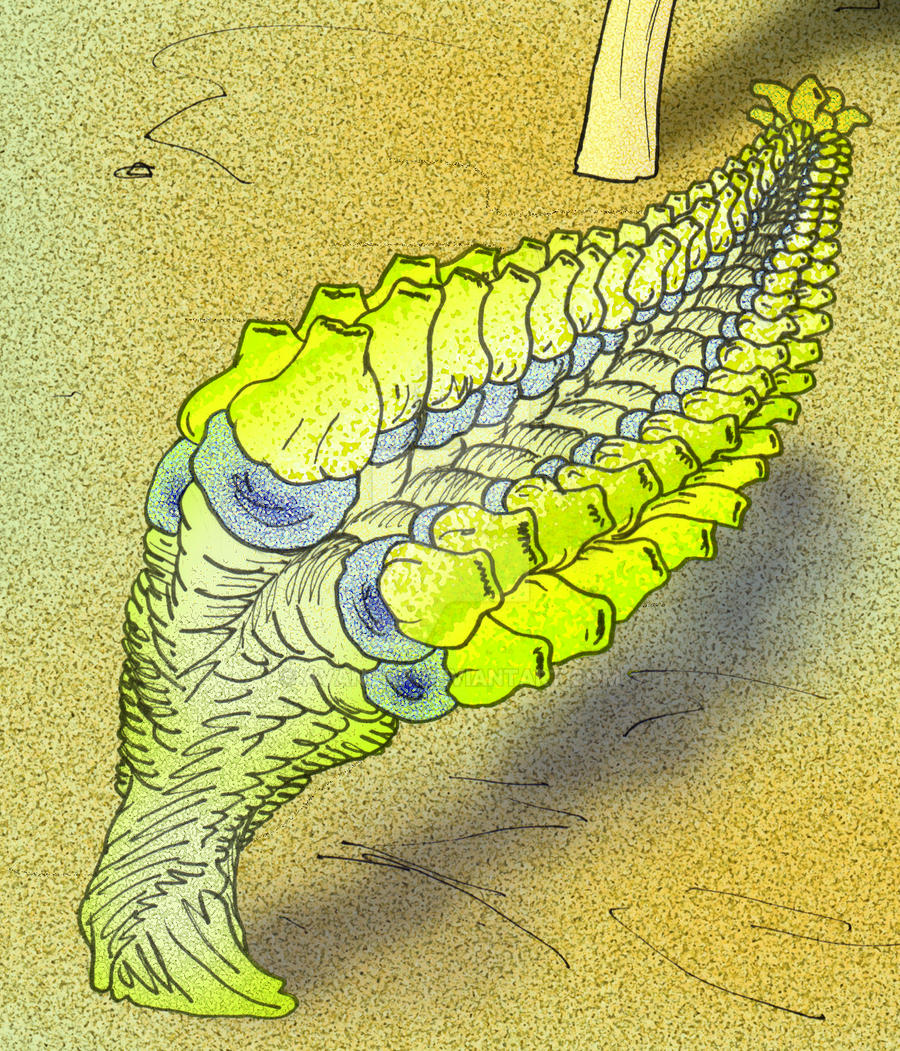

Altro esempio di organismi con

simmetria bilaterale ma da molto estinti, inizialmente associato alle lumache marine. La presenza dei fossili in prossimità di rocce con graffi ha fatto pensare che siano il risultato della attività masticatoria della bocca che ne "puliva" la superficie rocciosa assorbendo i microorganismi.

|

| Credit: Verismilus/Wikimedia Commons |

|

| Credit: Nobu Tamura/Wikimedia Commons |

Si tratta di un organismo chiave (da cui l'importanza di riuscire a classificarlo) per meglio comprendere gli organismi comparsi durante l'

esplosione cambriana. Qualora fosse stato un proto-mollusco (dotato quindi di un protosoma) questo sarebbe l'indicazione che le linee dei

protostomi e dei

deuterostomi si siano separate prima di 555 milioni di anni fa.

La distinzione tra questi due linee evolutive si basa su quale apertura dell'organismo dell'animale si forma prima durante lo sviluppo, la bocca (protostoma) o l'ano (deuterostoma).

Tra i primi organismi complessi del precambriano, è caratterizzato da esasimmetria radiale che richiama più una pianta come le felci che un animale (per alcune caratteristiche richiama la forma delle

penne di mare, cioè al Phylum degli Cnidari).

|

| Credit: Retallack/Wikimedia Commons |

Vivevano in ambienti simili ai rangeiformi di cui sopra, e si pensa che trascorressero la vita stando parzialmente sommersi nei fondali sabbiosi come gli attuali filtratori (sebbene non siano rimaste tracce di sue appendici filtranti)

Non si conoscono "parenti" tra gli organismi oggi viventi ma potrebbe essere lontanamente correlato ai coralli.

|

Ernietta plateauensis.

Credit: Wikimedia Commons |

|

| Francobollo della Namibia che celebra il suo reperto fossile e mostra come doveva apparire in vita. |

***

Non per tutti i palati ma una "divertente" cavalcata nella notte dei tempi

.gif/1280px-Warm_Season_Flows_on_Slope_in_Newton_Crater_(animated).gif)