L'evoluzione non è un percorso lineare ma è fatto di oscillazioni multidirezionali che non possono prescindere dal "materiale" di partenza. Il che implica che se l'organismo è troppo specializzato (o adattato) ad una particolare nicchia ecologica o se i cambiamenti ambientali sono troppo repentini e duraturi, allora è molto probabile che quella particolare specie scomparirà dando origine ad un"ramo a fondo cieco" nell'albero evolutivo.

Si tratta di un concetto molto importante in biologia, utile per capire che noi (intesi come specie vivente in un dato momento) siamo la summa degli aggiustamenti evolutivi avvenuti nel corso di centinaia di milioni di anni fa, da quando i vertebrati si affacciarono sulla terraferma, e perché sussistano in noi quelli che potrebbero essere definiti come errori progettuali, alla base sia di malattie che di funzionalità ridondanti o "non ottimali".

Se ci fosse stato un demiurgo capace di progettare un essere umano, di sicuro avrebbe apportato modifiche sostanziali al nostro prototipo. Dobbiamo invece convivere con un corpo che pur rimarchevole sotto molti di vista (la fisiologia di una singola cellula vale da sola anni di studio "stupefatto" - generalizzando una famosa frase di

J.B.S. Haldane), presenta anomalie che, come detto, nascono dall'aver dovuto fare di necessità virtù nelle soluzioni evolutive. Il che non impedisce convergenze funzionali partendo da punti totalmente diversi come evidente nella capacità di volare di uccelli (alias i discendenti dei dinosauri e totalmente non correlati con gli estinti pterosauri), pipistrelli e gli insetti: stesso risultato ma diversa modalità di implementazione strutturale.

Nota. Evoluzione è in realtà un termine fuorviante nel suo senso letterale. Sebbene sia innegabile l'aumento di complessità tra un protozoo e un qualunque mammifero, la comparsa di una nuova specie non può essere semplificata immaginandola un gradino sopra a quella da cui è originata; meglio pensarla come meglio adatta ad una situazione contingente, scomparsa la quale potrebbe divenire svantaggiata rispetto alla "versione originale". Per ragioni simili è errato posizionare la specie umana in cima alla piramide evolutiva, se si ragiona in senso strettamente biologico. L'evento evolutivo è quello che assicura la maggiore fitness genetica, quindi la capacità di dare luogo a progenie più adatta in determinate condizioni. Se l'ambiente rimanesse identico nel tempo la comparsa di nuove specie si ridurrebbe drasticamente. Gli squali sono esseri perfetti e non a caso dominano i mari, pressoché immutati, da molte decine di milioni di anni, sopravvissuti perfino ad almeno due estinzioni di massa (l'ultima quella del Cretaceo). Questo non esclude però che essi potranno scomparire in poche decine di anni se i cambiamenti ambientali (di origine, ahime, umana) continueranno al ritmo attuale.

Non si inventa nulla di nuovo dall'oggi al domani ma si opera su ciò che c'è. Le osservazioni di Darwin prima e l'analisi embriologica di Haeckel poi, portarono alla formulazione della «

legge biogenetica fondamentale», secondo la quale l’ontogenesi, cioè lo sviluppo individuale degli embrioni, è una ricapitolazione abbreviata e incompleta della filogenesi, alias lo sviluppo evolutivo della specie. Secondo Haeckel, le fasi cruciali nello sviluppo di un embrione, che portano alla formazione delle varie strutture anatomiche, avverrebbero secondo una sequenza analoga a quella con la quale le stesse strutture sarebbero comparse nel corso dell’evoluzione. Ad esempio, nell’embrione umano vi è uno stadio in cui si forma una sorta di appendice caudale, lunga fino ad 1/6 dell'embrione, che

in seguito si riassorbe, mentre gli abbozzi degli arti continuano a svilupparsi. Un rimodellamento regolato da processi come l'apoptosi (suicidio programmato delle cellule) che "scolpisce" gli abbozzi per riplasmarli in strutture diverse da quelle "iniziali" il tutto codificato da istruzioni genetiche accumulatesi con il passare delle generazioni.

Se si osserva lo sviluppo di una mano nell'embrione umano si osserverà che in una certa fase apparirà palmata, salvo poi venire scolpita in dita separate grazie al "suicidio e riassorbimento" delle cellule che formavano la membrana interdigitale. Non a caso con una certa frequenza (1 su 3000 nati vivi) si manifestano difetti dello sviluppo embrionale intorno alla 8a settimana, che causano la sindattilia in cui una o più dita sono solo parzialmente o per nulla separate. Un problema oggi risolvibile chirurgicamente senza lasciare tracce ma che appunto va cercato in una errata attuazione del programma di sviluppo implementato a partire dai lontani progenitori tra i vertebrati terrestri.

Esserci evoluti da uno stadio protocellulare a quello di vertebrati bipedi, senza peli e difese strutturali da predatori e intemperie ma in grado di progettare la disponibilità alimentare ha certamente molti vantaggi ma non è esente da qualche svantaggio perché il passato è dentro di noi. In un certo senso sarebbe come costruire un palazzo usando le fondamenta e i muri portanti di un edificio preesistente; si possono fare miglioramenti, rinforzare i punti critici e modernizzare la classe energetica ma saremo sempre dipendenti dai limiti della struttura iniziale.

Volendo elencare alcuni dei

difetti evolutivi che ci portiamo dietro avremmo ampia possibilità di scelta; dal singhiozzo alla

appendice fino ai denti del giudizio, il percorso evolutivo che ha portato al Homo sapiens si è caricato di alcune imperfezioni evidenti ma forse proprio per questo umane. Mi limiterò alle prime 10 che mi vengono in mente.

Comincio con il prenderla molto alla lontana (in senso letterale su scala temporale) ricordando che in un periodo imprecisato intorno a 2 miliardi di anni fa, dalla unione (o forse sarebbe meglio dire, un pasto non riuscito) tra un proto-eucariote ed un batterio in grado di usare l'ossigeno nacque l'antenato delle odierne cellule eucariote con l'evoluzione di un rapporto simbiontico tra mitocondrio (l'ex batterio) e la cellula predatrice. Per altre informazioni vedi articolo precedente

--> QUI.

Un evento simile ha portato alla comparsa di eucarioti fotosintetici (le cellule vegetali). Ma questa è un'altra storia.

|

| La "digestione" non riuscita di un batterio aerobico e di un cianobatterio è l'origine più probabile degli attuali mitocondri e cloroplasti, rispettivamente (--> Il batterio ispiratore di Star Wars) |

Questo rapporto, senza il quale non sarebbero mai potuti comparire gli organismi pluricellulari complessi in quanto energicamente dispendiosi, si è evoluto a tal punto che alcuni geni del mitocondrio (perché ovviamente il batterio aveva un suo genoma indipendente) si sono trasferiti nella cellula ospitante, in un luogo ben più protetto (e controllabile) come il nucleo. Tuttavia il trasferimento è stato parziale e infatti il mitocondrio ha ancora oggi un proprio genoma e propri apparati trascrizionali e traduzionali. Questo fa si che sia sensibile a mutazioni nel DNA, cosa non rara in un ambiente ricco di radicali liberi. L'impatto delle mutazioni mitocondriali è "frenato" sia dal fatto che in un genoma così compatto come quello mitocondriale, le mutazioni sono quasi sempre "distruttive" (quindi si auto-estinguono insieme al mitocondrio alterato) che dall'alto numero di mitocondri presenti in una cellula (variabile e regolabile a seconda delle necessità cellulari) che diluisce l'eventuale anomalia funzionale. Ciò nondimeno quando una mutazione diventa dominante la cellula prima e l'organismo pluricellulare poi subiranno le conseguenze come ben dimostrano alcune patologie umane quali le

miopatie mitocondriali (a carico dei muscoli) e la

sindrome di Leigh (che colpisce il sistema nervoso centrale). Un demiurgo previdente avrebbe caricato in toto le istruzioni per fare funzionare la nostra centralina energetica nel nucleo, sia perché un luogo più al riparo dallo stress ossidativo che per la presenza di un apparato di riparazione del DNA più efficiente.

2. Singhiozzo

Un "cortocircuito" presente anche in altri mammiferi oltre a noi. Anche qui bisogna risalire l'albero evolutivo fino ad arrivare ai primi pesci capaci di catturare l'ossigeno dall'aria (quando necessario) senza bisogno di filtrarlo dall'acqua incanalata attraverso le branchie. Utilizzavano a tale scopo dei polmoni primitivi in cui l'aria veniva convogliata e poi espulsa. Poiché si trattava di necessità temporanee il pesce doveva avere un mezzo per chiudere la glottide (ingresso ai polmoni) quando tornava sott'acqua; il movimento muscolare di chiusura si accoppiava a quello che spingeva l'acqua attraverso le branchie il che preveniva "dimenticanze". Noi che di questi animali proto-terrestri siamo i discendenti, ci portiamo dietro le vestigia di questo meccanismo che, persa oramai di ogni funzionalità, può ogni tanto corto-circuitare nella comparsa del singhiozzo. Il singhiozzo infatti altro non è che l'attivazione di questi muscoli "antichi" che fanno chiudere rapidamente la glottide mentre aspiriamo (non più l'acqua oramai ma solo aria).

I muscoli che usiamo per respirare sono quelli intercostali, situati tra le costole e il diaframma - un foglietto di muscolo sotto i polmoni. Il singhiozzo non a caso compare dopo avere mangiato o bevuto, troppo o troppo rapidamente, una attività che induce l'estensione delle pareti dello stomaco, situato proprio sotto il diaframma. L'espansione provoca una risposta nel diaframma che induce la contrazione della glottide. Uno dei motivi per cui è così difficile smettere di singhiozzare è che

l'intero processo è controllato da una parte del nostro cervello evolutasi ben prima della "coscienza" - o meglio del controllo "voluto" dei movimenti.

Seppur fastidioso il singhiozzo è temporaneo; quando invece assume i caratteri di eccessiva ricorrenza o cronicità, il problema va cercato nella "cablatura nervosa" a livello spinale o cerebrale.

3. Mal di schiena

L'impalcatura ossea del tronco dei vertebrati si è evoluta lungo un asse portante (la colonna vertebrale entro cui sono poi stati raccolti "i cavi" nervosi) da cui si sono dipartite delle appendici (le costole) necessarie per contenere gli organi interni. Mentre la struttura nelle sue molteplici variazioni si è rivelata in grado di assolvere al movimento dei tanti tipi di vertebrati terrestri, la sfida funzionale si è complicata con l'acquisizione da parte degli ominidi dell'andatura eretta (bipede). Il cambiamento ha imposto un rimodellamento dell'asse scheletrico facilmente osservabile dall'analisi comparativa dei reperti ossei di Australopitechus e Homo.

Il cambiamento posturale non è stato un evento di poco conto in quanto si è avuto un ribaltamento della distribuzione del peso, culminato con la l'acquisizione di una forma ad S della colonna vertebrale. Il peso di testa e spalle e dell'azione muscolare per tenere la posizione eretta si scarica in noi sulle vertebre, soggette quindi ad stress e alla comparsa di dolori spesso cronici. Se questo non dovesse bastare, il rimodellamento del bacino aggiuntosi all'aumento della dimensione cranica ha reso il parto un evento nettamente più traumatico di quanto osservabile in qualunque altro mammifero. Per compensare in parte il problema il periodo gestazionale si è accorciato in modo da permettere la nascita di "immaturi" (se comparato all'aspetto e capacità della progenie di altri mammiferi non primati).

4. Intestino "cedente"

Una volta indirizzati verso la posizione eretta, anche l'intestino si è trovato in una situazione "precaria" non più sostenuto dai muscoli addominali e soprattutto dallo stomaco come nei quadrupedi (vedi ad esempio -->

qui). Il risultato di questa distribuzione verticale del peso (sulle cavità interne e negli uomini sullo scroto) è la comparsa di ernie inguinali.

Tutti conoscono la

manovra di Heimich o hanno visto in qualche film persone a cui era andato per traverso del cibo, salvate da questa tecnica. Un problema sconosciuto ai nostri amici a quattro zampe proprio perché è un "effetto collaterale" della posizione eretta.

Nella maggior parte degli animali la trachea (dove avviene il passaggio dell'aria) e l'esofago (dove transita il cibo) sono disposte in modo che l'esofago sia posizionato sotto la trachea. Nella gola di un gatto, ad esempio, i due canali corrono approssimativamente orizzontali e paralleli tra loro prima di dirigersi ai polmoni e allo stomaco, rispettivamente. In questa configurazione, la gravità tende a spingere il cibo verso il basso quindi verso l'esofago e i rischi di un errato percorso coinvolgono al più la sola aria inspirata e non il cibo. Negli esseri umani non è così, con i due canali pressoché verticali e esofago e trachea alla stessa altezza.

La combinazione di questi fattori fa si che la probabilità che il cibo "sbagli strada" è molto alta ma è fortunatamente prevenuta dalla chiusura della epiglottide. Se questa non si chiudesse in tempo il rischio di soffocare sarebbe molto alto. Le scimmie, dotate di posizione "quasi eretta" sono meno a rischio; ad attenuare il rischio la minore evoluzione dell'apparato vocale la cui funzionalità è strettamente correlata alla struttura della laringe, la sede delle corde vocali.

6. Sensibilità al freddo

La pelliccia è qualcosa di simile ad un caldo abbraccio in una fredda giornata d'inverno, una protezione quasi onnipresente tra i mammiferi. Gli umani insieme a poche altre specie (il

ratto talpa ad esempio) l'anno persa durante l'evoluzione complice l'essersi evoluti in ambienti tropicali. Sulle cause che hanno portato alla sua perdita (esistono animali tropicali dotati di un rivestimento isolante - non traspirante) il

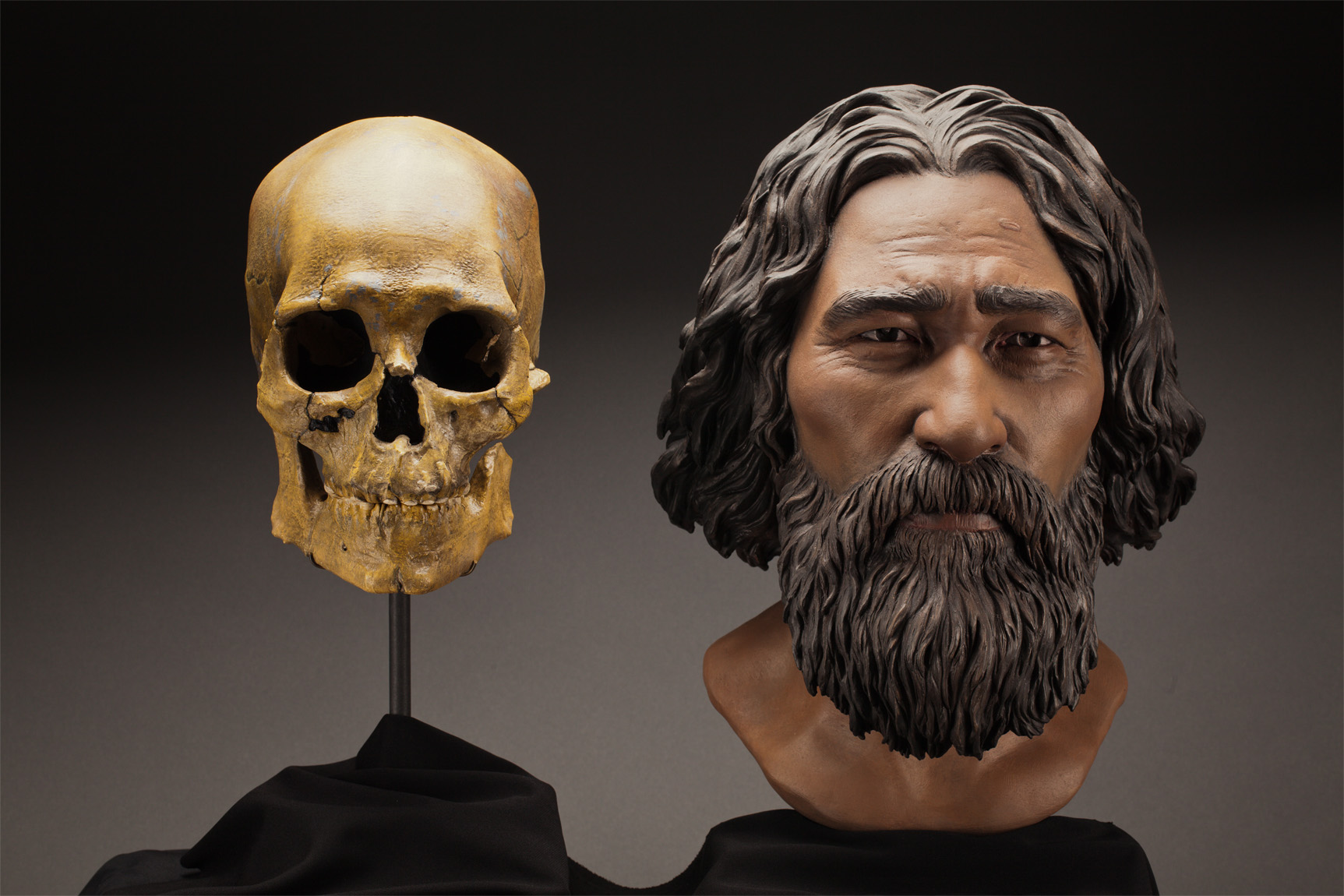

consensus non è definitivo; una delle spiegazioni più plausibili è che con il crescere della dimensione del "branco"negli ominidi il rischio di trasmissione di malattie derivanti da zecche e pidocchi abbia facilitato la discendenza degli individui glabri (i capelli sono meno a rischio di veicolare parassiti pericolosi). Essere glabri in Africa non era di per sé svantaggioso ma lo divenne con la migrazione verso nord dei

neandertal prima e dei

sapiens poi.

In entrambi i casi la perdita di peli poté essere compensata solo con la parallela capacità di dotarsi di pellicce artificiali, un passaggio che ha permesso non solo di colonizzare i climi temperati ma anche quelli artici. Vero è tuttavia che da un punto di vista evolutivo la perdita dei peli sarebbe stato svantaggioso per la migrazione in climi più freddi, ostacolando di fatto il successo della specie. Questo ribadisce un concetto chiave, cioè che l'evoluzione NON è lungimirante ma è legata al momento in cui avviene, quindi non è di per sé un evento "di progresso".

7. La pelle d'oca

Rimaniamo sul tema "pelliccia" per ricordare che i nostri antenati pelosi erano dotati, come molte altre specie, di speciali muscoli nella pelle chiamati "

erettori del pelo" che si contraevano sia per cause "emotive" (come lo stress) che per il freddo, utile in quest'ultimo caso per creare una "bolla d'aria" isolante trattenuta dall'aumentato spessore del rivestimento. Fenomeni simili si osservano nei cani e negli uccelli, ad indicare "l'atavicità" di questa scelta funzionale. Nel nostro caso la scomparsa di gran parte dei peli ha lasciato "solitarie" le fibre muscolari lisce che percorrono la nostra cute, la quale continua a contrarsi con il freddo dando così mostra del fenomeno della "pelle d'oca". Un fenomeno da non confondere con il classico raggrinzimento dei polpastrelli in acqua invece dovuta (con ogni probabilità) ad una "scelta evolutiva" facilitante la

presa in acqua, grazie all'aumento della superficie di contatto. Anche qui ad essere coinvolte sono le fibre muscolari lisce ma non quelle associate ai peli.

|

Piloerezione (pelle d'oca) sul corpo di un essere umano

(Photo by Ildar Sagdejev) |

8. Cervello e denti. Una coesistenza difficile

Come già scritto in un precedente articolo (-->

Le dimensioni contano), l'equazione cervello grande-grande intelligenza non è corretto sebbene il quesito somigli molto al classico "

se sia nato prima l'uovo o la gallina".

Sta di fatto che un cervello sufficientemente esteso è condizione necessaria perché si possano evolvere aree specializzate e con esse quella che noi definiamo genericamente "intelligenza". Durante l'evoluzione degli ominidi si è assistito ad un progressivo aumento del volume cranico causato, ovviamente, da mutazioni genetiche (vedi ad esempio quella in

LAMC3 descritta

QUI). L'aumento del volume impone un aumento dimensionale del "contenitore", il che non è un processo senza conseguenze come ben

sapeva il T. rex.

Il testone di questo dinosauro (dotato più che di grande cervello di mascelle possenti) ha imposto una redistribuzione del peso lungo tutto il corpo con la atrofizzazione delle braccia (che avrebbero spostato il baricentro troppo in avanti) e coda e gambe sufficientemente possenti da permettergli di "non cascare in avanti".

Nel caso degli ominidi l'aumento dello spazio cranico allocato al cervello ha sottratto materiale osseo alle mascelle rendendole meno possenti rispetto a quelle dei nostri cugini primati. La "perdita" ci avrebbe portato in un vicolo cieco evolutivo (incapaci di masticare carne e corteccia) se non fosse comparsa "l'inventiva" capace di farci scoprire gli utensili e l'uso del fuoco per la cottura del cibo (è noto che questo è il passaggio cruciale nella nostra evoluzione in quanto fornì un surplus calorico inusitato capace di sostenere la spesa energetica del cervello, che ricordo arriva fino al 20% del totale giornaliero).

Le mascelle ridimensionate non si sono accompagnate ad una parallela riduzione dei denti che quindi "non stanno più nella bocca". Questa è la ragione per cui ci troviamo con denti "fastidiosi / in eccesso" come i denti del giudizio che causano spesso problemi e devono essere rimossi.

9. Obesità

Uno degli aspetti a cui la nostra fisiologia non si è ancora adattata è "l'improvvisa" abbondanza di cibo. Se i nostri antenati arboricoli avevano tutto sommato un rapido accesso a frutta, vegetali e talvolta carne, nel momento stesso in cui i primi ominidi cominciarono la loro avventura in spazi aperti il problema costante divenne trovare il cibo. Un problema come sappiamo non limitato solo a noi ma a qualunque animale, specialmente i carnivori che il cibo devono cercarlo e che per tale motivo stanno spesso giorni senza mangiare.

Anche dopo il nostro "affrancamento" dalla mera ricerca di cibo (con l'invenzione di agricoltura e allevamento) la certezza di avere un importo calorico adeguato era tutto fuorché certo, legato a molteplici variabili ambientali e umane. Gli ultimi 30 mila anni hanno selezionato quindi individui in grado di sopportare una assunzione di cibo discontinua e soprattutto monotematica (a seconda del luogo in cui tali popolazioni si erano adattate). Nell'ultimo secolo la situazione si è rovesciata con una paradossale inversione di tendenza per cui il cibo ipercalorico ("cibo spazzatura") è diventato di più facile accesso agli individui più poveri. Risultato, una "epidemia" di obesità che è tracimata dai paesi più agiati (ma dove era più lecito attendersela) fino a popolazioni che fino a pochi anni fa (letteralmente) avevano una dieta di pura sussistenza. Esempi classici sono le percentuali di obesi in crescita esponenziale in Cina e perfino Africa; casi eclatanti sono quelli che riguardano i discendenti degli

indios - la parola nativo americano è una idiozia semantica -del Sudamerica e negli abitanti della Polinesia (vi rimando all'articolo precedente -->

Ingrassate d'inverno? Colpa della genetica) .

La ragione è semplice: non siamo programmati per una assunzione di cibo costante e tutta questa disponibilità, a qualunque ora, non può fare altro che mandare in corto circuito la nostra fisiologia.

La fame è uno stimolo fondamentale evolutasi come "coercizione" per andare alla ricerca del cibo. Le nostre papille gustative si sono evolute per spingerci a preferire gli alimenti più ricchi di molecole ipercaloriche (a bassa disponibilità in natura) come zuccheri, sali e grassi ed evitare invece quelli amari, generalmente associati a tossine. E' come se avessimo un GPS corporeo che ci spinge verso cibi che data l'attuale abbondanza si traducono in bombe ad orologeria metaboliche.

10 - .... l'elenco potrebbe continuare

Potremmo andare avanti citando molti altri esempi di vestigia funzionali o di strutture "migliorabili, dai capezzoli maschili all'appendice, dai tumori della pelle nel fototipo chiaro a tutti gli inconvenienti dell'invecchiamento più evidenti negli umani che in altri animali (ma solo perché oggi viviamo più a lungo di quanto la selezione naturale ci abbia "plasmato" -->

QUI o il tag "

invecchiamento" ) oppure del punto cieco nei nostri occhi, dei muscoli vestigiali ancora presenti per muovere l'orecchio, del coccige da cui un tempo spuntava la coda, dei problemi per i maschietti del sedersi a lungo su sellini di biciclette, ... .

Come scritto sopra, il corpo è costruito su un vecchio modulo, costituito da parti aggiunte o migliorate di volta in volta quasi fossimo delle creature assemblate da un geniale dr. Frankestein in grado di usare i pezzi disponibili per fare l'upgrade al modello successivo.

Nondimeno si tratta di un mirabile esempio di come l'evoluzione sappia fare di necessità virtù e di come ciascuno di noi (ivi compresi gli altri animali, piante, protozoi, funghi e microbi) siamo il prodotto preziosissimo di 3,5 miliardi di anni di messa a punto.

|

| (clicca per ingrandire) |