Alcuni ritrovamenti in Asia associati alle informazioni derivanti dagli studi genomici, hanno acceso i riflettori su un membro della famiglia umana di cui nulla si sapeva fino a poco fa, l'Homo denisova.

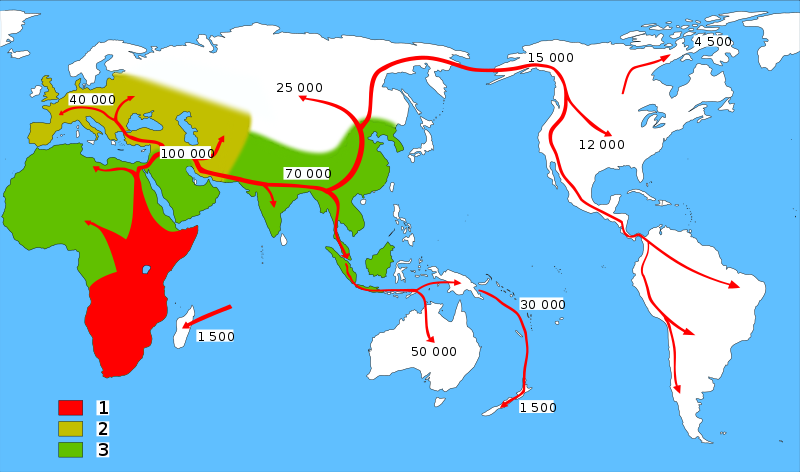

Gli ultimi dati filogenetici indicano che sia il Neanderthal che il Denisova si sono incrociati con il Sapiens. Un contributo il cui peso tuttavia varia considerevolmente a seconda della popolazione umana analizzata (africana vs non-africana, non-africana vs melanesiana, etc) e che permette oggi di seguire gli spostamenti migratori fuori dall'Africa che la specie sapiens iniziò circa 100 mila anni fa.

Di seguito cercherò di riassumere le conoscenze più recenti a riguardo.

___________________________________________________________

Sulle montagne di

Altay, Siberia meridionale, a circa 200 chilometri da dove la Russia incontra Mongolia, Cina e Kazakistan, incastonato sotto una parete di roccia a circa 30 metri sopra un piccolo fiume chiamato Anuy, c'è una grotta chiamata

Denisova.

Il nome deriva da quello di un eremita, Denis, che si dice sia qui vissuto nel 18.mo secolo. Molto prima di lui e fin dal Neolitico, la grotta era però stata usata da pastori e in generale da chiunque cercasse riparo dai rigidi inverni siberiani.

|

| La grotta Denisova (image via phys.org) |

Così come capita nelle nostre antiche città, sotto la superficie si possono trovare le tracce provenienti dal passato. Un passato che nel caso della grotta Denisova risaliva a

30-50 mila anni fa. Un periodo a cui si fa risalire il reperto osseo trovato dall'archeologo russo

Alexander Tsybankov nel 2008 e che, si scoprì poi, era l'estremità di una falange appartenente ad un

ominide di circa 8 anni. Un reperto, come vedremo, estremamente importante nonostante la prima impressione che lo stesso Tsybankov ricorda come "

il fossile più misero che avessi mai visto. Quasi deprimente". Una impressione che spinse Tsybankov a mettersi il fossile in tasca contando di mostrarlo di ritorno al campo base a qualche paleoantropologo più interessato di lui a questo genere di reperti.

|

Gli scavi

(®RIA Novosti/SPL/Nature)

|

Il reperto fu inizialmente catalogato come appartenente ad un generico Homo in quanto all'epoca non vi era alcuna evidenza che la Siberia fosse mai stata abitata da primati non umani.

Anatoly Derevianko,

capo degli scavi e direttore dell'Istituto di Archeologia ed Etnografia

di Novosibirsk, ritenne ragionevole considerare il reperto come

appartenente alla nostra specie, Homo sapiens. Una ipotesi

non fantasiosa visto che nei dintorni erano stati già trovati manufatti

umani, tra cui un bellissimo braccialetto di pietra verde levigata.

Un fatto però imponeva cautela. Alcuni dei fossili trovati nella zona non appartenevano alla nostra specie ma ai "cugini" Neanderthal (dato ottenuto grazie all'analisi del DNA).

Per questa ragione Derevianko decise allora di tagliare l'osso in due, e di mandarne una metà ad un laboratorio in California (di cui non seppe più nulla) e l'altra metà a Svante Pääbo, un genetista molto noto nel campo che lavora all'istituto Max Planck di Lipsia. Fu lì che, alla fine del 2009, nacque il caso del Homo denisoviano, quando J. Krause, un membro del team, si dedicò all'analisi genetica del, apparentemente poco interessante (in quanto ennesimo reperto Neanderthal), pezzo d'osso. Ma i risultati furono così sorprendenti da richiedere prima la ripetizione dell'analisi e quando furono eliminati i dubbi di risultati viziati da errori tecnici, lo catapultò al telefono per contattare Pääbo, all'estero per un congresso. La frase di apertura della telefonata fu "se non sei seduto, trovati subito una sedia e ascolta ...".

Krause stesso ricorda che quel giorno come "quello scientificamente più emozionante della mia vita". Il minuscolo pezzo di osso non apparteneva né ad un uomo moderno né ad un uomo di Neanderthal. Apparteneva a un nuovo tipo di essere umano, mai visto prima, battezzato Homo denisoviano. Una scoperta fortunosa visto che, a differenza della maggior parte dei fossili, la quantità di DNA endogeno (cioè non risultante della contaminazione da batteri) era pari a circa il 70% del totale (in molti reperti di neanderthal il DNA endogeno è pari al 5%).

Questo permise fra le altre cose di determinare il sesso dell'individuo: l'assenza di un cromosoma Y indicava trattarsi di una bambina "denisoviana" vissuta circa 41 mila anni fa. Di particolare interesse, l'analisi del DNA permise di osservare che i genitori della bambina avevano una eterogeneità genetica ben inferiore a quella oggi presente. Non si trattava tuttavia di consanguineità tra i genitori, dato che le differenze erano distribuite sui diversi cromosomi (cosa non possibile in caso di una popolazione inbred). Il dato indicava invece che la popolazione denisoviana in sé, quella della zona della grotta, non raggiunse mai una dimensione tale da permettere una adeguata differenza genetica. Peggio ancora, la bambina poteva essere uno degli ultimi membri di una specie troppo limitata numericamente (quindi povera geneticamente) per potere sopravvivere. Lo stesso problema che oggi hanno i panda, una specie di fatto estinta anche se fisicamente ancora presente.

|

Filogenia tra i diversi reperti/popolazioni Sapiens e Neanderthal

(®scientificamerican.com) |

Nel frattempo furono portati alla luce nuovi reperti ossei. Due

molari. Il primo era chiaramente

più grande e più primitivo di quelli appartenenti a Sapiens o Neanderthal. Il secondo era ancora più grande del primo, con una

superficie di masticazione due volte quella di un tipico molare umano. Così grande che un paleoantropologo del Max Planck,

Bence Viola, lo scambiò per il dente di un orso delle caverne! Solo dopo l'analisi del DNA si scoprì che apparteneva al neoidentificato denisoviano, sebbene non allo stesso individuo.

In una sola grotta quindi coesistevano tracce di tre tipi di esseri umani: Sapiens, Neanderthal e Denisov. "Denisova è un posto magico", afferma Pääbo. "E 'l'unico posto sulla Terra dove abbiamo trovato tracce di coabitazione. Fa un effetto molto strano".

E apre a domande su possibili scambi genetici fra le diverse popolazioni.

Da molti anni si dibatte su quali e quanti siano stati i contatti tra i Sapiens e i Neanderthal. I progressi nelle tecniche di analisi genomica, associati ai ritrovamenti quali quelli sopra descritti, permettono ora di formulare ipotesi sostanziate da dati concreti.

I dati più recenti sembrano indicare che una piccola ma significativa quantità di DNA di Neanderthal (12,5%) è presente nel nostro genoma. Un dato che indica che prima di "venire estinti" a causa della competizione sempre più serrata con i Sapiens, qualche interazione riproduttiva tra le due specie ci deve essere stata!

Attenzione però. E' importante tuttavia fare un distinguo. Non tutti i Sapiens contengono queste tracce di Neanderthal.

Tra gli esseri umani moderni solo un gruppo di esseri umani sembra essere sfuggito a questo intreccio genetico. Gli africani attuali, non essendo mai migrati al di fuori del continente, non hanno avuto modo di interagire con i neanderthal, e quindi si differenziano in questo dalle popolazioni non-africane (siano esse asiatiche, americane o caucasiche).

E i Denisoviani? Anche loro hanno lasciato qualche traccia nel nostro genoma. Ma in modo inatteso. Quando i ricercatori confrontarono il genoma denisoviano con quello delle popolazioni moderne, le similitudini NON furono trovate nelle zone geograficamente prossime (Russia o Cina), ma SOLO nel genoma di alcune popolazioni

melanesiane, della

Nuova Guinea e negli

aborigeni australiani.

Il loro genoma è per il 5 per cento denisoviano. Le etnie

Negrito delle Filippine ne hanno

circa il 2,5 per cento (per altre informazioni sull'ambiente in cui vive questa etnia vedi anche

QUI)

Sommando tutti questi dati

Pääbo ha ipotizzato che circa 500 mila anni fa, probabilmente in Africa, ci fu la separazione tra i tre rami umani, il cui progenitore comune è probabilmente l'

Homo heidelbergensis.

|

| ®nationalgeographic.com |

La prima divisione fu tra quelli che avrebbero originato i Sapiens e i pre-Neanderthal. I gruppi di Homo heidelbergensis che vivevano nelle zone a nord del mediterraneo avrebbero dato origine al Neanderthal mentre quelli rimasti nel continente africano avrebbero originato il Sapiens. I nostri antenati rimasero quindi in Africa mentre il ceppo che avrebbe dato origine sia al Neanderthal che al Denisova non entrò più in contatto con il continente originario. Con il tempo si ebbe la separazione tra i Neanderthal (che migrarono verso ovest) e i Denisoviani (verso est) e alla separazione fisica si unì l'acquisizione di tratti specifici sempre più marcati.

Nonostante la tassonomia indichi chiaramente che sapiens, neanderthal e denisova sono tre specie separate (genere Homo e specie diversa) da un punto di vista biologico non è del tutto corretto. La speciazione implica l'isolamento riproduttivo rispetto alla specie "cugina". Solo individui appartenenti alla stessa specie possono, incrociandosi, generare organismi fertili. L'esempio migliore è quello del cavallo e dell'asino: pur essendo imparentati e perfino, cosa possibile solo tra organismi molto vicini evolutivamente, in grado di incrociarsi, generano una progenie sterile (il mulo). Sono quindi specie diverse. In base a quanto vedremo subito dopo, il sapiens emigrato in seguito dall'Africa si incrociò ripetutamente con i Neanderthal e i Denisova che incontrò nel suo viaggio, generando i progenitori delle popolazioni non-africane. Quindi per definizione non si trattava, ancora, di specie diverse

Quando infine

gli esseri umani moderni (ma solo quelli che avrebbero originato le attuali popolazioni

non-africane) si avventurarono fuori dall'Africa

incontrarono probabilmente i Neanderthal in Medio Oriente e in Asia centrale. Qui vi fu un limitato incrocio tra i due. Secondo i dati presentati da

David Reich, questa mescolanza risale ad un periodo tra

67.000 e 46.000 anni fa. In seguito una parte dei Sapiens proseguì verso il sud-est asiatico dove, intorno ai

40.000 anni fa, incontrò i Denisoviani. Anche qui vi furono limitati, ma non irrilevanti, scambi genetici. Successivamente questi Sapiens si diressero verso l'Australia, portandosi dietro il DNA denisoviano. Questo in sintesi il perché della diversa percentuale di tracce Neanderthal e Denisova nel Homo sapiens sapiens.

Altri dati aggiuntivi: il Neanderthal e il Denisova differiscono tra loro per circa 10 mila SNP mentre noi e il Neanderthal differiamo per 31 mila SNP. Con altri termini un umano ha in comune con lo scimpanzé il 98,5% del genoma, con il Neanderthal il 98,5% mentre due esseri umani sono uguali per il 99,9%. L'incrocio con i Neanderthal fu un "toccasana" per il sapiens migrato dall'Africa in quanto fornì alcuni caratteri necessari per la sopravvivenza (e che il Neanderthal aveva dovuto evolvere) come la maggiore tolleranza al freddo e la resistenza ad alcuni virus europei.

Secondo molti archeologi gli ultimi Neanderthal sarebbero vissuti nella penisola iberica fino a circa 30 mila anni fa (Nature, marzo 2013). Una stima derivante dal ritrovamento di manufatti a loro associati e ai resti lignei combusti che hanno permesso la datazione mediante carbonio-14. Un dato interessante visto che la penisola iberica è tra le ultime zone dell'Europa continentale ad essere stata colonizzata stabilmente dai Sapiens e in un periodo sovrapponibile con la scomparsa dei "cugini".

|

| Immagine da un ottimo blog di filogenetica (eikonal) |

Lo scenario così delineato potrebbe inoltre spiegare

perché l'unica prova finora dell'esistenza dei Denisoviani è nei fossili di una grotta in Siberia e nel DNA di persone che vivono a migliaia di chilometri a sud-est.

|

| Gli scambi genetici tra i vari "cugini" (®berkeley.edu) via Pinterest |

Ma le domande senza risposta sono ancora molte:

- se i denisoviani erano così diffusi, come mai non ve ne è traccia genetica nel genoma dei cinesi Han e/o nelle popolazioni che vivono tra la Melanesia e la Siberia? L'ipotesi più ovvia è che queste popolazioni abbiano colonizzato solo in secondo tempo queste aree, quando della prima ondata migratoria (quella che avrebbe portato a colonizzare l'Australia) non vi era più traccia.

- Perché non hanno lasciato tracce archeologiche? In fondo sono noti manufatti attribuiti ai Neanderthal.

- Che aspetto avevano?

L'ideale sarebbe ovviamente ritrovare un cranio fossile da usare come una novella stele di Rosetta. Una guida attraverso il percorso evolutivo umano in tutta l'Asia.

Ci sono stati invero dei ritrovamenti interessanti. Ad esempio in Cina sono stati trovati tre teschi datati tra i 250 e 100 mila anni fa. Sebbene Pääbo li stia analizzando, le condizioni climatiche locali (ben più calde di quelle siberiane) hanno fortemente impoverito la quantità di DNA analizzabile. Per questo motivo ben difficilmente questi teschi forniranno nuove informazioni genetiche, prima fra tutte l'attribuzione certa ad uno specifico tipo di ominide.

Altre domande importanti sono di carattere più generale e riguardano i cambiamenti genetici avvenuti dopo la separazione dal nostro più recente antenato. Confrontando le firme genetiche degli uomini moderni con quelle dei cugini scomparsi si potrebbe ricavare, come dice Pääbo, "la ricetta genetica di un essere umano moderno". Detta in termini generali, quelle mutazioni necessarie per rendere un Sapiens tale distinguendolo dai cugini (o dai progenitori) ominidi scomparsi.

Una prima stima afferma che sono circa venticinque le mutazioni necessarie per spiegare le nostre peculariari fisiologiche/strutturali. Cinque delle proteine mutate influenzano direttamente la funzionalità cerebrale e lo sviluppo del sistema nervoso. Tra queste, due dei geni interessati sono note, dato molto importante, perché sono il bersaglio di mutazioni riscontrate in soggetti autistici. Si tratta di geni che conferiscono le capacità basi del linguaggio.

La vera sfida è trovare quelle mutazioni fondamentali per lo sviluppo di caratteri esclusivamente "sapiens".

Alla fine di questo breve escursus delle recenti scoperte in ambito paleo-antropologico, il pensiero non può non andare alla bambina denisoviana. Di lei ci è rimasta una traccia ossea minima ed un DNA che è stato amplificato e conservato nelle "biblioteche" genetiche. Certo NON si tratta di una nostra antenata ma di un membro appartenente ad un genere estinto, ma lo stesso a noi imparentato.

In base alla firma genetica, Pääbo ha ipotizzato che avesse i capelli, gli occhi e la pelle scura. Non è molto, ma almeno ci si può immaginare a grandi linee come poteva apparire e a chi andare con il pensiero ogni volta che visitiamo anche solo virtualmente la grotta denisova e con lei analizziamo i dati di un passato dietro l'angolo.

Fonti e letture di approfondimento

Articolo recente sugli incroci avvenuti tra sapiens, neanderthal e denisova

- Analysis of Human Sequence Data Reveals Two Pulses of Archaic Denisovan Admixture

S. R. Browning et al, (2018) Cell 173, 1–9

- Human species interbreeding (Neanderthals, Denisovans and Sapiensis’)

Eikonal's blog

- Neanderthal genome shows evidence of early human interbreeding, inbreeding

UC Berkeley,

news

-

Mystery humans spiced up ancients’ sex lives

Ewen Callaway, Nature 19 November 2013

- Neanderthal and Denisova genetic affinities with contemporary humans: Introgression versus common ancestral polymorphisms.

Lowery RK et al, Gene. 2013 Jul 19

- Human evolution. More genomes from Denisova Cave show mixing of early human groups.

Pennisi E, Science. 2013 May 17;340(6134):799

- Homo sapiens, Homo neanderthalensis and the Denisova specimen: New insights on their evolutionary histories using whole-genome comparisons.

Paixão-Côrtes VR et al, Genet Mol Biol. 2012 Dec;35(4):904-11

- The Case of the Missing Ancestor

National Geographic, (July 2013)

- The lost cousins of Homo sapiens in Asia and the South Pacific

Scientific American (June 2013)