"Grande cervello, tanta potenza?"

una affermazione con qualche fondamento oppure catalogabile nel filone "vox populi, vox Dei", come la non molto diversa frase popolare "fronte alta, intelligenza fine", molto in voga al tempo dei nostri nonni?

una affermazione con qualche fondamento oppure catalogabile nel filone "vox populi, vox Dei", come la non molto diversa frase popolare "fronte alta, intelligenza fine", molto in voga al tempo dei nostri nonni?

Del resto già nel 1836, il fisiologo e anatomista tedesco Friedrich Tiedemann, in un articolo pubblicato su Philosophical Transactions, esprimeva il suo convincimento sull'esistenza di questa correlazione scrivendo "c'è sicuramente una connessione tra la dimensione assoluta del cervello e le capacità intellettuali e le funzioni della mente".

Ma dopo 180 anni quanto c'è ancora di vero in questa correlazione? Poco e tanto.

Se infatti da una parte è proprio la corteccia prefrontale a rendere possibile due dei tratti distintivi della nostra specie, cioè la capacità di auto-controllo e il processo decisionale, dall'altro bisogna sottolineare che se è la presenza stessa di una nuova "stanza" a fare la differenza, non si può prescindere dalla dimensione "dell'appartamento"; il minimalismo è utile ma spesso non fisiologicamente compatibile.

Rimanendo in tema "citazionistico", la verità traspare in una celebre frase attorno alla quale negli anni '80 era stata costruita una pubblicità (virale per i tempi)

"Per dipingere una parete grande ci vuole un pennello grandeNo! ci vuole un grande pennello

E' la qualità dello strumento che sostanzia la bontà funzionale; dimensione e qualità possono essere tra loro sinergiche ma difficilmente sono autosufficienti. La frase è particolarmente calzante se rapportata al cervello, l'unico organo che abbiamo, la cui struttura ci distingue nettamente anche dai nostri parenti più prossimi, i primati antropomorfi, con cui condividiamo il 98,8% del DNA

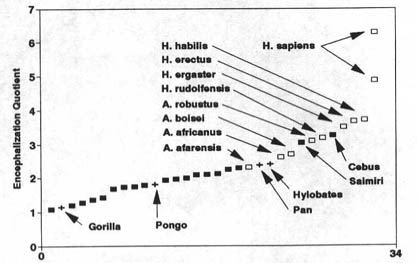

Nota. Per avere una scala di paragone la variabilità intraumana è inferiore allo 0,1%, mentre quella tra le scimmie antropomorfe - quindi anche noi - e i macachi è circa il 7%.Indubbiamente nel corso della recente evoluzione si è assistito ad un progressivo incremento dimensionale del cervello. Nei mammiferi il cervello si caratterizza per un aumento volumetrico relativo (rispetto alla massa corporea) se confrontato con quello di altri vertebrati, ma tutto sommato non ci sono grosse differenze all'interno di questa classe ... se si escludono i primati. E' in questi ultimi che oltre al volume si incrementa anche superficie (che nel genere Homo raggiunge valori ineguagliati grazie alla massimizzazione delle circonvoluzioni corticali) su cui si innesta una specializzazione delle aree corticali rafforzata da una ampia interconnessione. Un risultato che l'evoluzione ha ottenuto aggiungendo "una stanza alla volta alla villa (il cervello) in cui abitiamo oggi".

Come prima accennato, sarebbe

sbagliato utilizzare i dati forniti dal grafico a lato come una inoppugnabile evidenza che l'aumento dimensionale è la spiegazione della maggiore complessità comportamentale. Si tratta invece di un prerequisito affinché le capacità che noi definiamo "superiori", come ad esempio la capacità astrattiva,

potessero comparire. In altri termini l'espansione del cervello ha senso evolutivo in quanto ha permesso una differenziazione estrema dell'organo in aree funzionali molto specifiche ma allo stesso tempo fortemente cablate tra loro.

Rimanendo all'interno della nostra specie sono molti gli esempi che indicano quanto sia discutibile associare il QI al volume del cervello. Ad esempio, le differenze di dimensioni del cervello tra uomini e donne sono noti, tuttavia è altrettanto indubbio che non esistono a livello globale delle differenze di QI tra i sessi. Un altro esempio sono gli individui con megalencefalia che in genere hanno QI inferiori alla media della popolazione.

La struttura domina sul volume, indubbiamente.

Se è vero che molto rimane ancora da capire, i passi avanti compiuti negli ultimi 50 anni ci permettono di delineare un quadro ragionevolmente chiaro.

In estrema sintesi:

A meno di non prendere per buona l'idea di un misterioso spirito calato all'interno di un essere vivente. Da qui al panteismo il passo è breve ma ... è materia ben diversa da quella scientifica di cui mi occupo.

|

| Come evidente i Neandertal avevano un cervello piò grosso del nostro eppure persero la sfida con i sapiens |

Rimanendo all'interno della nostra specie sono molti gli esempi che indicano quanto sia discutibile associare il QI al volume del cervello. Ad esempio, le differenze di dimensioni del cervello tra uomini e donne sono noti, tuttavia è altrettanto indubbio che non esistono a livello globale delle differenze di QI tra i sessi. Un altro esempio sono gli individui con megalencefalia che in genere hanno QI inferiori alla media della popolazione.

La struttura domina sul volume, indubbiamente.

Se è vero che molto rimane ancora da capire, i passi avanti compiuti negli ultimi 50 anni ci permettono di delineare un quadro ragionevolmente chiaro.

In estrema sintesi:

- non sono le dimensioni del cervello in sé ad essere importanti quanto la comparsa e l'estensione di una nuova area cerebrale, la neocorteccia.

- Già nel 1913 lo scienziato Paul MacLean (ref.) formulò l'ipotesi del "cervello trino" (Triune Brain) in cui la struttura del cervello umano è ricostruita come una giustapposizione di strati evolutivi successivi, che dal substrato del cervello rettiliano arriva a quello dei primati (vedi sotto).

- Tra le tante osservazioni rese possibili dal Progetto Genoma, alcune tra le più entusiasmanti vengono dalla comparazione tra il genoma dei primati non umani con il genoma umano. Da esse si potuto capire come alcune mutazioni e amplificazioni geniche siano state prodromiche per l'acquisizione delle capacità che sappiamo essere presenti unicamente nel genere Homo. Solo a titolo di esempio cito alcuni geni mutati all'alba della separazione Homo-primati:

- SRPX2 --> insieme a FOXP2 è coinvolto "nell'abilitare" il cervello al linguaggio (--> Science). Dato che non ci sono differenze tra noi e i Neandertal e che quella degli scimpanzé varia di 2 aminoacidi, le mutazioni sono avvenute al tempo della separazione tra Pan e Homo. Importante ricordare che si tratta di un evento necessario ma non sufficiente da solo a spiegare la diversa capacità vocale.

- FOXP2 --> grazie a mutazioni comparse (e sedimentate) circa 500 mila anni, il gene ha giocato un ruolo chiave nel rendere l'Homo capace - cioè dotato dell'hardware necessario - di produrre e capire un "linguaggio" (--> evolutionpages, MITnews, PNAS)

- LAMC3 --> correlato all'aumento superficie corticale grazie alla comparsa delle caratteristiche circonvoluzioni cerebrali (--> Nature).

- SRGAP2--> la transizione tra Australopithecus e Homo è associata ad almeno tre eventi di duplicazione del gene conclusasi con la selezione di un solo allele funzionale (SRGAP2C) circa 2,4 milioni di anni fa. Tra gli effetti innovativi prodotti da questo allele, una aumentata densità sinaptica e quindi un aumento della "capacità elaborativa delle informazioni" (--> Cell)

- BOLA2 è un caso curioso. Rappresenta l'unico esempio di gene duplicato unicamente nel Homo sapiens, evento avvenuto circa 200 mila anni fa ed evidentemente sottoposto a selezione positiva per essere un carattere fissato; la proteina partecipa alla fase di maturazione delle proteine citosoliche ferro-zolfo. E' verosimile che questo evento abbia in un certo senso protetto i nostri antenati da carenze prolungate di ferro. Altra curiosità il suo trovarsi all'interno di una regione di circa 600 kb sito in 16p11.2 soggetta a CNV il cui aumento del numero di copie è presente nel 1% dei soggetti affetti da ASD.

- (...)

- Per informazioni generali sui meccanismi alla base dell'evoluzione genomica (e quindi della speciazione) può essere utile un libro, concettualmente valido anche se datato (--> Genome Evolution del 2003). Ulteriori spunti da approfondire per chi fosse interessato al tema, si trovano studiando l'evoluzione della visione tricromatica nei primati (un caratteristica affatto comune tra i mammiferi); una vera rivoluzione per i nostri antenati in quanto facilitante l'identificazione dei frutti maturi e quindi di alimenti ricchi di zuccheri semplici, molto più facili da digerire rispetto ai classici vegetali (Scientific American --> pdf

Ci sarebbe moltissimo da scrivere per ognuno di questi geni sia da un punto di vista della funzionalità originaria che delle modificazioni generanti il valore aggiunto senza il quale la nostra specie non avrebbe mai potuto divenire né morfologicamente né "intellettualmente" umana, cioè senziente. Ma non è questo il luogo per farlo; esiste una ampia bibliografia disponibile, anche per non specialisti (cito solo "L' evoluzione del cervello sociale" di Robin Dunbar). Per i più curiosi il link inserito di fianco a ciascun gene è un utile punto di partenza.

Nota. Alla domanda cosa sia un essere senziente e se sia il risultato ineluttabile dell'evoluzione è complicato rispondere in poche righe. Sul secondo punto direi che l'intelligenza non è l'esito ma uno dei tanti esiti evolutivi. L'unica legge che segue l'evoluzione è la selezione della forma che meglio si adatta all'ambiente e che quindi in tale ambiente può perpetuare. Sarebbe improprio considerare gli organismi unicellulari come un prodotto inferiore dato che non solo prosperano da almeno 3,6 miliardi di anni (e parlo del primo indizio "fossile") in ogni ambiente della biosfera (e in alcuni casi ... oltre) ma di sicuro saranno anche gli ultimi a scomparire.

Sulla differenza tra essere senziente (in grado di percepire se stesso come diverso dall'ambiente) e di essere "intelligente" il discorso è più complesso. Il consensus generale è che tutti i seguenti elementi devono essere presenti in un organismo perché sia definito "intelligente": auto-consapevolezza; capacità di utilizzare ed inventare strumenti; utilizzo di un linguaggio per comunicare con altri esseri intelligenti; capacità di provare "empatia". Vedi altri articoli sul tema: --> coccodrilli ed utensili; --> nanorobot e intelligenza; --> scimmie e riconoscimento immagine).

L'analisi comparativa tra primati è solo uno dei mezzi utili per indagare a ritroso il percorso evolutivo. Altro strumento potente viene dallo studio di malattie genetiche umane caratterizzate da alterazioni "annullanti" capacità o strutture morfologiche caratteristiche della nostra specie. Identificare i geni alterati in malattie dello sviluppo neuro-embrionale equivale ad identificare il gene chiave nel processo evolutivo che ha permesso o contribuito lo sviluppo di una data area funzionale.

Tra i molti casi disponibili ne cito due, tutti caratterizzati da una chiara componente ereditaria:

- lo studio di alcune famiglie turche ad alto tasso di consanguineità caratterizzate dalla ricorrenza nella progenie di anomalie gravi (ma totalmente compatibili con la vita "base") come l'assenza delle caratteristiche circonvoluzioni corticali, ha reso possibile identificare il gene alterato, quindi il gene su cui l'evoluzione ha agito per selezionare mutanti "iper-corticali" (in un certo senso dal cervello grosso). Il gene è LAMC3 (--> Nature).

- altra malattia genetica, altro deficit nella discendenza consistente in un deficit del linguaggio da non confondersi con il mutismo, che è invece spesso una conseguenza della sordità congenita. Il deficit in questi soggetti è letteralmente una incapacità di linguaggio cioè non un deficit strutturali ma dell'area cerebrale in cui il linguaggio è codificato. Il gene qui coinvolto è FOXP2.

Nel corso dell'evoluzione umana il cervello ha acquisito caratteristiche strutturali grazie a mutazioni in geni chiave per lo sviluppo che hanno reso possibile alterazioni successive. In altri termini una mutazione che ha di fatto reso possibile l'espansione corticale durante l'embriogenesi non ha "inventato" dall'oggi al domani un essere senziente, ma ha creato il substrato imprescindibile perché le alterazioni successive potessero avvenire. Senza lo sviluppo corticale non avrebbe mai potuto comparire la corteccia prefrontale orbitale, luogo chiave dei processi decisionali e dell'autocontrollo.

Nota. La incapacità dei bambini piccoli di controllare adeguatamente le proprie azioni è un chiaro esempio di immaturità corticale di un cervello ancora in fase di sviluppo. Allo stesso modo una delle classiche forme di demenza senile è nota la demenza fronto-temporale (da non confondere con il morbo di Alzheimer), nome che indica una serie di alterazioni in senso degenerativo-atrofico dei lobi cerebrali frontale e temporale. Il risultato anche qui è l'incapacità di "trattenersi" dal fare azioni che normalmente (in un adulto sano) verrebbero prontamente inibite in quanto "inappropriate". Purtroppo troppo spesso il giudizio comune etichetta comportamenti "inappropriati" (sia in bambini che in anziani) come stigmate di un "cattivo carattere" invece che alla neurofisiologia.

Tornando alla domanda "quanto pesa funzionalmente un volume" maggiore, quanto scritto evidenzia che il volume non è di per sé indice di plus funzionale.

Un coccodrillo gigante (come l'estinto Sarcosuchus) con un cervello doppio rispetto a quello di un cane di piccola taglia rimarrebbe sempre un coccodrillo senza un briciolo di capacità sociale in più (vedi sotto il tema del cervello rettiliano).

Il passaggio chiave alla base dell'evoluzione dei mammiferi è la somma di aumentata dimensione e di differenziazione, un guadagno che ne spiega la maggiore capacità sociale rispetto ad altri vertebrati terrestri. La capacità sociale richiede una capacità elaborativa di gran lunga maggiore rispetto a quella richiesta in animali solitari: pensiamo semplicemente agli input e output necessari per tenere coeso un branco con struttura gerarchica netta, in alcuni casi molto complessa.

E' indubbio che un mammifero "medio" abbia un comportamento sociale più marcato rispetto a quello di un rettile in cui l'interazione è limitata "allo stretto necessario" durante il periodo riproduttivo; un comportamento che va di pari passo con la differente complessità del cervello.

Nota. Sebbene il paragone mammifero-rettile possa indurre pensieri di superiorità evolutiva, è errato confondere complessità con superiorità o successo evolutivo. Un coccodrillo (ma anche un "pesce primitivo" come lo squalo) è un animale evolutivamente perfetto in quanto adatto al suo ambiente. Se non lo fosse, difficilmente sarebbe sopravvissuto sostanzialmente immutato, da decine di milioni di anni contro i soli 60 mila dell'essere umano moderno.

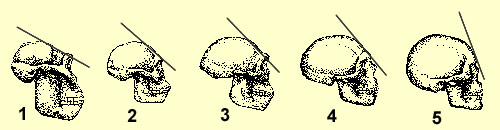

Il differenziamento evolutivo tra mammiferi e rettili, iniziato con la separazione di sauropsidi e sinapsidi, ha nel cervello uno dei punti focali. Lo studio delle differenze strutturali cerebrali tra le due classi è utile per ripercorrere le "aggiunte" apportate dall'evoluzione

|

| Midollo allungato, sistema limbico e corteccia. Per una altri dettagli vedi articolo precedente QUI |

- La parte più primitiva del cervello umano, l'area nota anche come cervello "rettiliano", è il midollo allungato che presiede a tutte le funzioni base per la sopravvivenza come il metabolismo, la regolazione delle ghiandole endocrine e il mantenimento della regolarità del battito cardiaco e della pressione arteriosa. In termini più generali presiede il comportamento della caccia, fuga e riproduzione. Tali funzionalità base sono ben evidenti anche nel comportamento umano (e nella comunicazione sociale) con gli atteggiamenti di sfida o di vigilanza del territorio (difendere e sorvegliare i propri possedimenti dai ladri), nel corteggiamento (il vestire e truccarsi) e perfino nell'autoaffermazione di potenza (sollevamento di pesi).

- A questo substrato rettiliano si è poi aggiunto il sistema limbico, (middle brain nella figura) generalmente associato all'emotività, ma che si interfaccia direttamente con i comportamenti alimentari oltre che nell'attacco e fuga. Questa aggiunta rappresenta il passaggio dalla vita solitaria dei rettili a quella sociale e relazionale tipica dei mammiferi. Una funzione fondamentale per gruppi socialmente strutturati e con una spiccata cura parentale prolungata.

- Una delle caratteristiche chiave del neo-mammifero è la corteccia cerebrale che media i processi mentali superiori. Questa aggiunta ha reso possibile fare un passo ulteriore nella complessità comportamentale e nell'elaborazione degli input sensoriali.

- Con i primati si ha un ulteriore aumento della complessità grazie all'aumento della superficie corticale (neocorteccia) che ha raggiunto nei sapiens il massimo livello. In questa zona risiedono tutte le capacità senzienti e di astrazione. Una delle ipotesi più accettate per spiegare l'enorme aumento della neocorteccia nei primati sottolinea l'aumentata rilevanza della componente sociale. Senza neocorteccia, viene meno la capacità "empatica" o di "comprendere" l'atteggiamento di un altro membro del gruppo. In altre parole non può esistere una socialità dinamica (diversa da quella più simile ad un "superorganismo" degli insetti sociali) senza la neocorteccia. Vedi anche QUI.

Non si tratta chiaramente di aree indipendenti ma ognuna, al di là dei compiti specifici, si interfaccia più o meno direttamente con l'altra, pur con diversi gradi di dominanza anche solo temporanea. Ad esempio nell'essere umano i cosiddetti raptus incontrollati (o in genere le situazioni di risposta automatica) sono dovuti alla

presa di comando della amigdala (emozionale) che, escludendo de facto il controllo operato dalla corteccia prefrontale, si innesta sulle funzionalità base del "cervello rettiliano": da qui la caratteristica espressione del "non ci ho visto più dalla rabbia. Non ero più io".

Le dimensioni contano eccome ma … raccontano solo una piccola parte della realtà come la coesistenza di macrocefalia e ritardo mentale (presente in alcune malattie genetiche) dimostrano.

Uno

studio che ha investigato questo aspetto "dimensionale viene da Kotrschal e collaboratori che si sono posti la domanda sulla effettiva relazione nel mondo animale tra volumetria cerebrale e capacità reali (Current Biology 2013). Il tutto testato in un animale modello come la Poecilia reticulata (un pesce), adatto sia per motivi pratici che etici: elevato tasso riproduttivo e alta tolleranza alle variazioni dimensionali del cervello (in assenza di effetti patologici).

Attraverso una semplice

selezione genetica priva di manipolazioni da laboratorio, ottenuta scegliendo quale pesce far riprodurre ad ogni generazione, è stato possibile ottenere in due poche

generazioni pesci dotati di un cervello le cui dimensioni differivano del 10% rispetto al normale. I risultati? Solo i

pesci femmina dotati del cervello "grande" mostravano una maggiore abilità nell'eseguire

azioni specifiche (non semplici) condizionate dalla promessa del cibo, tipo l'identificazione di simboli (tra due e quattro).

Ma tutto ha un costo. E in questo caso il costo è rappresentato da un intestino più corto e da una minore capacità riproduttiva.

Strana correlazione? Non proprio. E' noto che il cervello è l'organo più energivoro del nostro organismo, a cui è data la massima priorità nella distribuzione di ossigeno e nutrienti.

Testa grande, cervello migliore? Mettiamola così, è un buon punto di partenza.

Un team internazionale di ricercatori delle Università di Vienna, Göttingen e Tilburg ha pubblicato sulla rivista Neuroscience and Biobehavioral Reviews una meta-analisi (cioè una analisi statistica su decine di studi in modo da ottenere una potenza analitica ben superiore a quelle normalmente ottenibili) sui dati disponibili della relazione volume cerebrale e QI ricavati da 148 studi e 8000 partecipanti. I dati indicano che in effetti esiste una correlazione ma debole ed è indipendente dal sesso e dalla età del soggetto (fonte: Jakob Pietschnig et al, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2015).

In conclusione il volume del cervello svolge un ruolo minimo (rispetto alla "struttura") ma tuttavia presente nella determinazione delle capacità intellettive negli esseri umani.

Ma tutto ha un costo. E in questo caso il costo è rappresentato da un intestino più corto e da una minore capacità riproduttiva.

Strana correlazione? Non proprio. E' noto che il cervello è l'organo più energivoro del nostro organismo, a cui è data la massima priorità nella distribuzione di ossigeno e nutrienti.

E' sufficiente pensare di compiere un'azione perché l'area del cervello preposta richiami sangue (quindi nutrienti ed ossigeno).L'economia insegna che essendo le risorse limitate ad ogni scelta corrisponde una rinuncia; dato che il cervello "costa" molto la sua crescita viene bilanciata riducendo gli investimenti in altri distretti corporei, in questo caso l'intestino e la capacità riproduttiva.

Nota. La selezione di questi animali "sfavoriti" è stata possibile solo perché l'esperimento non è avvenuto in condizioni naturali. In natura una qualunque alterazione in grado di rendere il pesce più "abile" al costo di una carenza riproduttiva ed alimentare, sarebbe stato prontamente controselezionato ...... a meno che (come la comparsa del genere Homo insegna) le capacità acquisite non siano tali da fornire all'organismo strumenti evolutivi vincenti (meno progenie ma ad alto tasso di sopravvivenza). In natura esempi del genere li vediamo chiaramente nei mammiferi più intelligenti (balene e delfini e alcuni primati) dotati di una fertilità nettamente inferiore rispetto ai consimili meno smart ma nondimeno di successo.

Testa grande, cervello migliore? Mettiamola così, è un buon punto di partenza.

*** aggiornamento ottobre 2015 ***

Un team internazionale di ricercatori delle Università di Vienna, Göttingen e Tilburg ha pubblicato sulla rivista Neuroscience and Biobehavioral Reviews una meta-analisi (cioè una analisi statistica su decine di studi in modo da ottenere una potenza analitica ben superiore a quelle normalmente ottenibili) sui dati disponibili della relazione volume cerebrale e QI ricavati da 148 studi e 8000 partecipanti. I dati indicano che in effetti esiste una correlazione ma debole ed è indipendente dal sesso e dalla età del soggetto (fonte: Jakob Pietschnig et al, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2015).

In conclusione il volume del cervello svolge un ruolo minimo (rispetto alla "struttura") ma tuttavia presente nella determinazione delle capacità intellettive negli esseri umani.