I ricercatori dell'ETH di Zurigo hanno sviluppato un microrobot in grado di trasportare farmaci in punti specifici del corpo, utilizzabili (in futuro) come strumenti terapeutici ad alta specificità.

|

| La dimensione del più recente tra i microrobot testati (Image: L. Donati / ETH Zurich) |

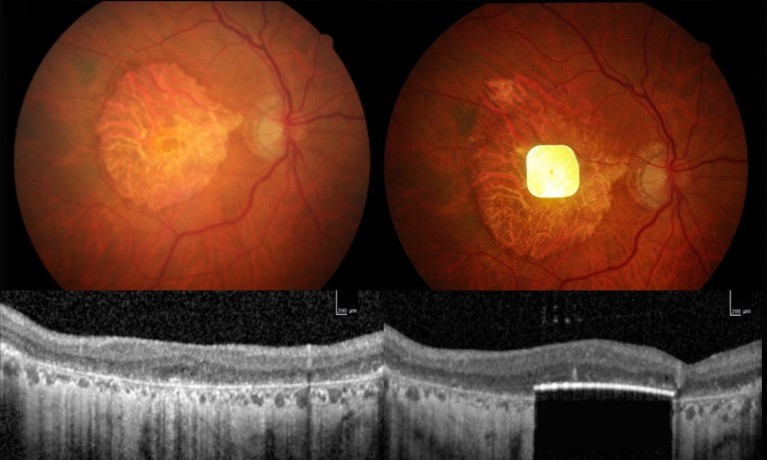

Tra le malattie dell'età adulta, quelle che colpiscono il sistema cardiovascolare rappresentano la prima causa di morte. Una parte di questi eventi colpiscono il cervello (ictus) con danni spesso irreparabili anche una volta usciti dalla fase acuta. Le terapie attuali nella fase dell'evento prevede l'utilizzo di farmaci antitrombotici per sciogliere il trombo che ostruisce il vaso sanguigno. Il problema annesso è che la dose iniettata affinché il trombo sia raggiunto è alta, più alta di quella utile qualora si potesse somministrare il farmaco direttamente nel punto critico. Le conseguenze di questo sovradosaggio è l'alta frequenza di effetti collaterali (emorragie interne).

Un problema non limitato alla terapia antitrombotica. Più ristretta al solo bersaglio è la somministrazione del farmaco, minori (perfino assenti) saranno gli effetti collaterali,

I primi tentativi di veicolare farmaci solo dove richiesto fecero (e fanno) uso di nanoparticelle lipidiche, con all'interno i farmaci, dotate di molecole di superficie in grado di riconoscere solo le cellule bersaglio. Negli ultimi anni sempre più gruppi i ricerca si sono indirizzati sullo sviluppo di microrobot come vettori.

Tra i più recenti sviluppi quello pubblicato su Science da ricercatori dell'ETH di Zurigo.

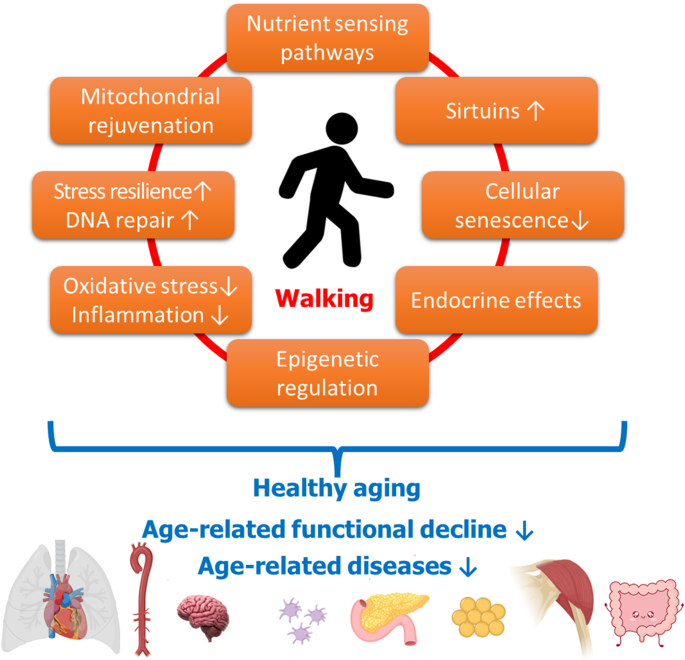

Il microrobot da loro sviluppato è riassumibile come una capsula sferica fatta da nanoparticelle di ossido di ferro, con un involucro di gel solubile, il cui movimento (e localizzazione nel corpo) è controllabile tramite magneti. Poiché i capillari (e i vasi sanguigni periferici) sono molto piccoli la sfida tecnica è stata garantire che una capsula così piccola avesse anche sufficienti proprietà magnetiche.

Altra difficoltà, la necessità di un mezzo di contrasto per consentire di monitorare la posizione tramite raggi X. La soluzione qui è venuta dall'utilizzo di nanoparticelle di tantalio, rispetto ai classici iodio o bario, già in uso ma più difficili da controllare a causa della maggiore densità e massa.

Terzo ostacolo la necessità per questi microrobot di veicolare, e infine rilasciare solo dove richiesto, il principio attivo. Rilascio ottenibile mediante un campo magnetico ad alta frequenza che riscalda le nanoparticelle magnetiche, dissolvendo il guscio di gel e la capsula.

La somministrazione? Un catetere diretto al flusso sanguigno o nel liquido cerebrospinale.

La "guida"? Un sistema di navigazione elettromagnetico (già in uso nelle sale operatorie) che concentra il vettore sul bersaglio. Sistema disponibile in due modalità: nella prima (campo magnetico rotante) si sposta il vettore verso il bersaglio anche "controcorrente" con velocità fino 4 mm al secondo; il secondo sfrutta un gradiente di campo magnetico che "attrae" il microrobot in una posizione definite (qui la velocità può superare i 20 centimetri al secondo).

Quando il microrobot raggiunge una giunzione nei vasi che sarebbe difficile da attraversare, entra in gioco la navigazione in-flow. Il gradiente magnetico è diretto contro la parete del vaso in modo tale che la capsula venga trascinata nel vaso corretto.

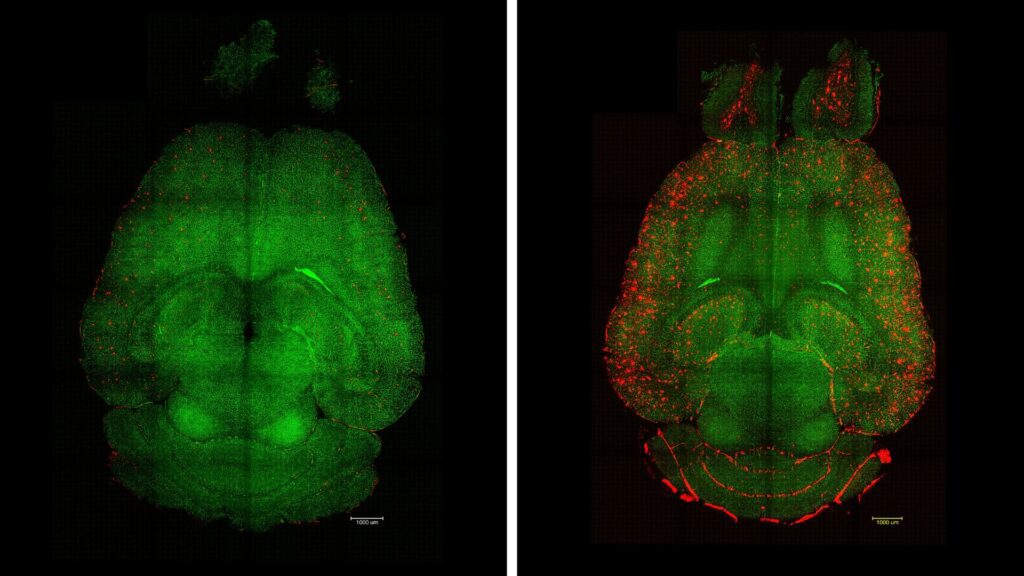

Per testare i microrobot e la loro navigazione in un ambiente realistico, i ricercatori hanno sviluppato modelli in silicone che replicano accuratamente i vasi sanguigni di pazienti e animali. Questi modelli di vasi sanguigni sono così realistici che ora vengono utilizzati nella formazione medica.

In oltre il 95% dei test, la capsula ha rilasciato con successo il farmaco nella posizione corretta. Vale la pena precisare che a queste intensità e frequenze, i campi magnetici sono totalmente innocui

Superati test si è potuto passare a condizioni cliniche reali

In primo luogo, la dimostrazione che in modelli animali complessi (suini) tutti i modelli di navigazione erano affidabili e il microrobot rimaneva monitorabile durante l'intera procedura. Seconda fase test di guida dei microrobot attraverso il fluido cerebrale di una pecora. Anche qui risultati positivi.

Nel prossimo futuro potranno essere affrontate situazioni cliniche multiple, oltre la trombosi, come trasportare antibiotici nel sito di infezioni molto localizzate o nella terapia dei tumori.

Fonte

- Clinically ready magnetic microrobots for targeted therapies

F. Landers et al, (2025) Science

***

In tema "robotica" alcuni regali STEM per i vostri figli (e voi stessi). Link ad Amazon associato