(Gennaio 2020. Conclusioni aggiornate nell'articolo "Reale utilità vitamina D in clinica" --> QUI)

Negli ultimi mesi sono state pubblicate diverse notizie interessanti da un punto di vista medico sulla vitamina D.

***

Negli ultimi mesi sono state pubblicate diverse notizie interessanti da un punto di vista medico sulla vitamina D.

Nota. Il termine vitamina D identifica in realtà una famiglia costituita da 5 diverse molecole liposolubili, importanti, fra le altre cose, per l'assorbimento intestinale di calcio e fosfato. Sono pro-ormoni in quanto necessitano di essere modificati dall'organismo per diventare funzionali. Tra i membri della famiglia, la vitamina D3 (colecalciferolo) e la vitamina D2 (ergocalciferolo) sono tra i più importanti. Dato che il corpo è in grado di produrre vitamina D (il colecalciferono ad esempio viene prodotto da un precursore del colesterolo nella pelle grazie all'azione radiante del sole) il termine vitamina non è un termine del tutto corretto; il nome vitamina nasce infatti per indicare elementi della dieta considerati essenziali in quanto non sintetizzabili dalle cellule.

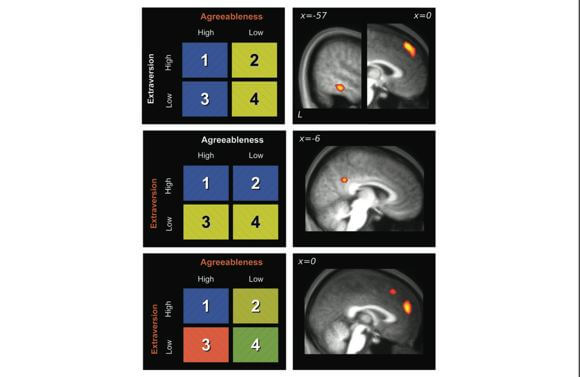

La freccia rossa indica il punto su cui agisce la radiazione UV della luce solare nell'iniziare il processo che porta alla formazione della vitamina D3 (image credit:uwaterloo.ca)

Fatta questa premessa, passo a riassumere le novità pubblicate suddividendole per aree tematiche.

Diabete

Uno studio condotto dalla University of California San Diego e pubblicato sulla rivista Diabetology, mostra una correlazione negativa tra i livelli nel siero di vitamina D3 e l'incidenza di diabete di tipo 1. Lo studio, in cui sono stati coinvolti circa 2000 persone, sembra indicare un ruolo protettivo della vitamina. In particolare valori intorno a 50 mg/ml sono in grado di ridurre del 50% il rischio malattia.

Non è un dato del tutto nuovo. Studi precedenti avevano già ipotizzato un legame fra carenze vitaminiche e diabete. Mancavano però le evidenze epidemiologiche supportate da una adeguata statistica.

Gli autori si sono affrettati a sottolineare che, prima di correre ad acquistare integratori, è necessario valutare se il soggetto sia sia effettivamente carente di vitamina. Vale la pena ricordare che l'assunzione smodata di vitamine presenta un doppio rischio: prima di tutto dosi eccessive sono dannose (ipervitaminosi); secondariamente gli integratori contengono una miscela dei vari tipi di vitamina D, ciascuno dei quali è in competizione metabolica reciproca. Assumere un mix incoerente di vitamina D potrebbe paradossalmente impoverire ulteriormente i livelli di quella vitamina di cui si è realmente carenti.

(Fonte: UCSD, news)

Gravidanza

La vitamina D in gravidanza potrebbe proteggere la madre dai rischi di sclerosi multipla (SM). Nessun effetto protettivo è stato invece riscontrato nel bambino. Questo è quanto emerge da uno studio pluriennale condotto da un team svedese e pubblicato su Neurology.

Nello studio sono stati analizzati quasi 300 mila campioni di sangue prelevati nel corso degli ultimi 30 anni da 164 mila persone. Lo studio ha cercato, retrospettivamente, di identificare eventuali

bio-marcatori utilizzabili per predire il rischio malattia con

sufficiente anticipo. Delle persone monitorate

- 192 si sono ammalate nel corso degli anni (in media dopo nove anni) di SM.

- 37 campioni appartenevano invece a madri i cui figli hanno poi sviluppato la SM.

In breve si è osservato che le donne i cui livelli di vitamina D nel sangue erano superiori ad una certo valore, avevano un rischio del 61% inferiore di sviluppare la malattia. Solo 7 delle 192 persone malate avevano tali livelli; al contrario nei soggetti rimasti sani la frequenza era di 30 su 384. Una differenza statisticamente significativa.

Come anticipato sopra, i livelli di vitamina D materni sono invece irrilevanti per il rischio malattia del figlio. L'effetto protettivo della vitamina verosimilmente si esplica nelle fasi finali e/o successive della gravidanza.

(Fonte Umeå University, news)

p.s. attenzione però agli effetti ignoti delle vitamine sul cervello in fase di sviluppo (vedi qui).

p.s. attenzione però agli effetti ignoti delle vitamine sul cervello in fase di sviluppo (vedi qui).

Cancro

Ricercatori della McGill University hanno studiato le basi molecolari dell'azione antineoplastica della vitamina D. Il meccanismo ha come perno lo spegnimento funzionale della proteina cMYC una proteina fondamentale nei processi di proliferazione cellulare e il cui coinvolgimento nell'oncogenesi è ben noto. Il lavoro è stato pubblicato sulla prestigiosa Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

La vitamina D viene immagazzinata nel corpo sia attraverso la dieta che grazie alla sintesi mediata dalla esposizione della pelle alla luce solare. La luce solare favorisce la conversione del precursore inattivo nel prodotto finale attivo. Una conversione molto utile nelle persone con la pelle chiara e al contrario trascurabile nei neri a causa della schermatura fornita dalla melanina; questo è il motivo per cui gli afro-americani in passato, in particolare quelli la cui alimentazione non permetteva di assimilare sufficienti quantità di vitamina D, erano di gran lunga più soggetti a problemi scheletrici come il rachitismo, rispetto alla controparte ugualmente povera degli americani di pelle chiara.

Livelli insufficienti di vitamina D sono inoltre correlati con una aumentata incidenza di alcuni tipi di cancro, principalmente gastro-intestinali e leucemia.

Nello studio citato si è dimostrato che la vitamina D non solo controlla la produzione e la degradazione della proteina cMYC, ma anche la produzione dell'antagonista naturale di cMYC, MXD1. Uno degli esperimenti più interessanti riportati nell'articolo mostra che l'applicazione diretta sulla pelle dei topi della vitamina fa crollare i livelli di cMYC cellulare.

A corollario di questa osservazione, topi mutanti (mancanti del recettore vitaminico) hanno alti livelli di cMYC in molti tessuti, tra i quali quelli intestinali.

(Fonte McGill University, news)

A posteriori aggiungo una nota relativa ad uno studio epidemiologico volto a misurare eventuali effetti antitumorali della vitamina D. I dati non hanno evidenziato alcuna capacità rilevante della vitamina di prevenire l'insorgenza di tumori. Un dato positivo c'è: la somministrazione di vitamina D si è mostrata in grado di diminuire il tasso di mortalità tra soggetti malati. (Fonte N. Keum British Journal of Cancer (2014) 111, 976–980)

L'insieme di questi dati rinforza l'importanza di una corretta assunzione di vitamina D nella dieta di ogni individuo.

***

01/2020 Un aggiornamento sul tema è presente sul sito dedicato alla Farmacovigilanza --> Gli ultimi studi sulla vitamina D e nell'articolo su questo blog --> Utile? Ma anche no.

Per altri articoli sul tema "vitamine" cliccate qui.