Non sappiamo se sia stato amore a prima vista o se gli incroci tra

Homo sapiens e

Homo neanderthalensis siano stati il frutto di incontri casuali o peggio frutto di scorrerie incrociate. Sta di fatto che noi tutti appartenenti alle

popolazioni non-africane di Homo sapiens (e il motivo di questa precisazione lo descriverò tra qualche riga) abbiamo, usando un termine banalizzante ma comprensibile ai non addetti ai lavori, "

sangue neanderthal". Lo stesso concetto può essere espresso molto meglio scientificamente scrivendo che una parte del nostro genoma è di chiara provenienza neanderthaliana.

|

| Neanderthal (©Museum of Natural History, Vienna) |

Tale affermazione non deriva né da speculazioni né da narrativa para-scientifica, ma è il risultato ottenuto grazie alle sempre più avanzate tecniche di caratterizzazione genomica che nell'ultimo decennio hanno permesso di scandagliare sempre più in profondità nel nostro DNA.

Ciò che una volta (e parliamo della fine dello scorso millennio) era un approccio valido al più per costruire film come Jurassic Park, oggi è diventato una realtà: dai fossili del neandertal è stato possibile estrarre DNA sufficientemente integro da essere sequenziato e le stringhe di informazioni "riordinate" in modo coerente (e questo grazie a software molto potenti). La comparazione tra la sequenza nucleotidica dei nostri "cugini" e la nostra indica in modo chiaro la presenza di una eredità neandertal nel nostro genoma. Presenza attribuibile unicamente ad incroci ripetuti avvenuti quando i due Homo avevano intrappreso percorsi evolutivi separati già da molte decine di migliaia di anni.

Queste unioni sono state una fortuna per i nostri antenati "ibridi" dato che hanno fornito loro una "scorciatoia" evolutiva per adattarsi più velocemente ai nuovi ambienti colonizzati, più freddi di quelli originari e ricchi di microbi ignoti al loro repertorio immunitario.

Tutto facile? Non proprio. Come spesso avviene durante gli incroci tra "quasi-specie" è verosimile che le primissime generazioni di ibridi fossero caratterizzate da ridotta fertilità e da tratti non vantaggiosi per non dire deleteri.

Nota. Quando soggetti di una stessa specie si vengono a trovare separati per un tempo sufficientemente lungo è quasi automatico che accumulino differenze genetiche proporzionali al numero di generazioni trascorse e alla differenza ambientale. Le cause di tali differenze sono molteplici e vanno da fenomeni come founder-effect, bottleneck genetico alla selezione positiva/negativa di nuovi alleli vantaggiosi/svantaggiosi in un dato ambiente; esempio classico di selezione di alleli svantaggiosi è quello causante l'anemia mediterranea in grado di conferire, allo stato eterozigote, un vantaggio selettivo nelle zone malariche. Il caso più noto dei problemi legati all'incrocio tra specie diverse ma molto vicine geneticamente è quello tra cavalli ed asini; simili ma sufficientemente "divergenti" da non essere più in grado di generare una progenie fertile. Quando questo avviene si parla di speciazione ed è biologicamente riassumibile come la incapacità di generare una prole fertile.

Un esempio meno estremo (non è avvenuta, ancora, la speciazione) è quello riferito a popolazioni di scimpanzé che vivono da tempo indefinito in aree adiacenti ma separate tra loro da un fiume sufficientemente largo (le scimmie non sanno nuotare). Lo studio del loro genoma ha mostrato la sedimentazione di tratti specifici, pur abitando in aree sostanzialmente identiche (--> QUI), addirittura maggiori di quelli esistenti tra le popolazioni umane (in cui la separazione geografica è durata poche decine di migliaia di anni).

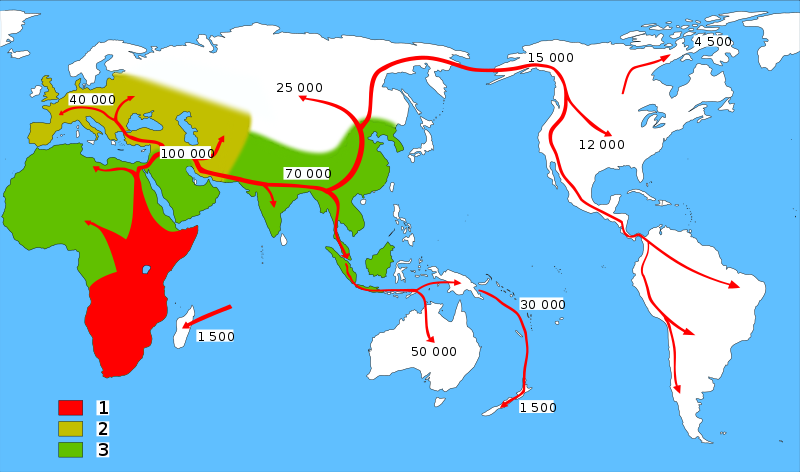

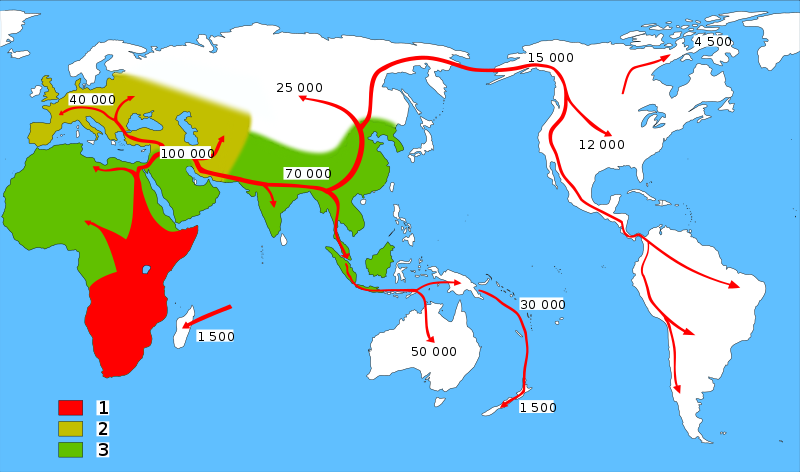

Torniamo all'incipit dell'articolo odierno in cui accennavo alla unione tra neanderthaliani e sapiens. Per comprendere appieno i riferimenti è tuttavia necessario fare un'altra digressione riassumendo alcuni concetti su quanto è avvenuto dopo la separazione dei due rami evolutivi (sapiens e neanderthal) a partire dall'antenato comune. Questi dati sono essenziali per comprendere il motivo per cui il DNA neanderthaliano è presente

unicamente nelle popolazioni non africane.

|

| La zona abitata dai Neanderthal prima della migrazione umana |

|

| Le diverse tappe temporali della diffusione del sapiens (credit: nature.org) |

|

| Alla luce dei recenti ritrovamenti in Grecia (2019) la prima traccia dei sapiens in Europa è stata spostata a 210 mila anni fa. Paradossalmente prima dei Neanderthal, sebbene questo gap sia verosimilmente conseguenza di reperti Neanderthal meno diffusi (image credit: Nature) |

La parentela tra

Homo sapiens e

Homo neanderthalensis risale ad un

antenato comune vissuto circa mezzo milione fa. A tale periodo va infatti fatta risalire con ogni probabilità la separazione geografica (e quindi riproduttiva) tra i due gruppi, iniziata con la migrazione dei proto-neanderthal dall'Africa verso il medio oriente prima ed Europa e Asia poi. Una migrazione che li avrebbe portati in territori climaticamente ben diversi da quelli originari e a cui finirono per adattarsi. Ricordo che il termine "adattamento" va inteso geneticamente, come selezione dei caratteri che meglio aiutano a sopravvivere (e a riprodursi in modo "produttivo") in un dato ambiente. In altre parole la

fitness genetica.

Bisognerà aspettare altri 400 mila anni (quindi solo

100 mila anni fa)

prima che l'Homo sapiens inizi la sua migrazione dall'Africa,

staccandosi dai fratelli africani. Una separazione provata dalle

differenze genetiche accumulatesi (causa isolamento riproduttivo) tra sapiens africani e non-africani.

Per

evitare equivoci vale la pena sottolineare che questo non implica che

uno dei due sia migliore (o più evoluto) dell'altro ma semplicemente che

per molte migliaia di anni si è avuta una separazione di fatto tra i

sapiens rimasti in Africa e quelli da essa emigrati (quindi oltre agli eurasiatici anche gli abitanti di Oceania e americhe).

L'analisi delle varianti del cromosoma Y (--> Poznik G.D. et al. Nat. Genet. 48, 593–599 (2016)) ha fornito nuove informazioni sul "quando" sia iniziata la migrazione del Sapiens fuori dall'Africa. Uno studio reso possibile dalla trasmissione patrilineare di questo cromosoma che è impossibilitato a ricombinarsi durante la meiosi (tranne nella regione pseudoautosomica) come fanno tutti gli altri cromosomi. Questo suo "isolazionismo" lo rende un formidabile collettore di variazioni genetiche, dal computo delle quali è possibile risalire al momento della separazione di due popolazioni. Alcuni numeri: l'antenato maschio a cui possono essere fatti risalire tutti i cromosomi Y odierni è databile a circa 170 mila anni fa; i cromosomi Y non africani (quelli cioè con alterazioni comparse successivamente alla migrazione) sono databili a circa 70 mila anni fa.

Gli ominidi non-sapiens (i neandertal sono solo quelli di maggiore successo) risiedevano in Europa ed Asia da almeno 200 mila anni quando iniziarono i primi contatti con i nuovi arrivati sapiens "appena" usciti dal continente africano. Logico pensare quindi che si fossero pienamente adattati ad un clima (e a patogeni) ben diversi da quelli africani grazie a mutazioni adattive. E' più che verosimile che la velocità (in termini evolutivi) con cui i sapiens riuscirono a colonizzare ambienti così diversi dall'originario sia la diretta conseguenza di incroci con gli autoctoni seguita da una selezione continua durata molte migliaia di anni della progenie che meglio "riassumeva" in se i tratti più idonei. In pratica

l'appropriazione del DNA dei neandertal è stata per i nostri antenati una scorciatoia evolutiva che ha fornito la marcia in più per la diffusione sui territori vasti ed eterogenei come quelli eurasiatici.

|

| credit: science |

In un certo senso il fatto che le popolazioni africane siano prive di elementi neanderthaliani le qualifica come sapiens puri mentre noi non-africani (sia europei che asiatici, etc) siamo il prodotto di una unione con cugini "diversamente" umani, i neandertal.

Come prima anticipato, la genetica ci ha permesso di scoprire, senza alcuna incertezza, che da questo incontro si produssero delle unioni di cui i sapiens non africani conservano le traccie nel 2-3% del genoma.

Ad aggiungere interesse a queste scoperte rese possibili grazie al Progetto Genoma, si aggiunge il dato eccezionale di qualche anno fa (di cui ho già parlato in un precedente articolo--> QUI) riferito alla identificazione di un nuovo "cugino", noto come Homo denisova, un parente prossimo del Neanderthal. I denisoviani avevano colonizzato alcune regioni dell'Asia centrale e si trovarono sulla rotta migratoria dei sapiens già incrociatisi con i Neanderthal. Risultato? Un nuovo incrocio di cui si trovano oggi le tracce unicamente in alcune specifiche popolazioni di Malesia, Filippine e nei tibetani (vedi --> QUI), i diretti discendenti di questo incontro.

A questo punto dovrebbe essere chiaro per quale motivo solo le popolazioni non-africane hanno DNA neanderthaliano. Riassumiamo gli elementi principali:

- sapiens e neanderthal si sono indubbiamente incontrati e hanno generato della prole;

- le due popolazioni, nonostante la separazione durata 400 mila anni, non avevano ancora portato "a termine" il processo di speciazione. Come detto in apertura la definizione biologica di specie definisce organismi dal cui incrocio si generano individui ugualmente fertili;

- la predominanza assoluta del genoma sapiens ci qualifica come "sapiens con tracce di neandertal" e non viceversa, ad indicare che gli incroci sono si avvenuti in modo ripetuto ma "all'interno" della comunità sapiens; altrimenti saremmo "neandertal con tracce di sapiens". Questa unione quantitativamente ineguale potrebbe a sua volta indicare che i neandertal fossero in crisi demografica o troppo sparsi al momento dell'arrivo delle prime ondate di sapiens e/o che i rapporti tra le due popolazioni si siano rivelati da subito poco amichevoli, tale da rendere gli accoppiamenti minoritari sul totale della popolazione. Questo però non permette di comprendere per quale motivo il DNA neandertaliano sia presente in tutti gli appartenenti a popolazioni non africane. Se ci fosse stata una chiara superiorità numerica o se gli incroci fossero stati rari la logica conseguenza sarebbe la presenza di un numero rilevante di individui privi di DNA neanderthal. Il che, pur in presenza di una certa variabilità, non è stato osservato.

- Qualcuno potrebbe anche ipotizzare che i neandertal si siano rivelati meno adatti a superare repentini cambiamenti climatici, magari associati alla fine delle grandi glaciazioni. Una spiegazione che non mi convince completamente dato che i neandertal erano sopravvissuti egregiamente per 400

mila anni in Eurasia, un tempo sufficiente per avere affrontato almeno due periodi interglaciali (grafico --> qui).

- Una valida ipotesi alternativa (non escludente la precedente) è che la progenie ibrida abbia "raccolto" sia elementi positivi (favoriti) che negativi (sociali? di fitness?) su cui la selezione abbia agito con il risultato di un "peso" neandertal/sapiens quale quello attuale.

- Nel periodo intercorso tra l'arrivo dei sapiens in Europa (~ 45 mila anni fa) e l'invenzione dell'agricoltura e quindi dei primi villaggi stabili (~ 8500 anni fa) la componente neandertaliana del nostro genoma è passata dal 3-6 per cento a meno del 2 per cento; una chiara indicazione di una selezione debole ma continua contro alcuni geni e in favore di pochi altri.

L'elemento centrale su cui concentrarsi è che se le

popolazioni moderne non-africane hanno conservato in modo pressoché

uniforme parte del genoma neandertaliano, questo indica che

tutte queste popolazioni derivano da soggetti ibridi. L'assenza di

"sapiens puri" tra i non-africani indica sia che

sul lungo periodo i "puri" si siano rivelati non idonei come fitness alla vita in eurasia ma anche che l'ibrido perfetto (o in ogni caso quello con maggiore contenuto di alleli neandertal) era idoneo.

Una ipotesi, quella di uno svantaggio riproduttivo degli ibridi, non peregrina se si tiene a mente quanto detto sopra: le due popolazioni erano rimaste separate per un tempo abbastanza lungo (cosa non più capitata da allora nell'ambito della specie sapiens sapiens) e sappiamo che questo in automatico porta alla selezione e/o alla segregazione casuale di caratteristiche fisiologiche, metaboliche e strutturali (in una parola genetiche) che in un ibrido possono portare ad un considerevole abbassamento della fitness. In particolare è a livello meiotico (il processo alla base della formazione dei gameti) o embrionale che eventuali discordanze cromosomiche o genetiche, rispettivamente, si manifestano. Il mulo è sterile, sebbene sano in tutto il resto, dato che il suo "problema" è nella impossibilità di formare gameti funzionali durante il processo meiotico.

Ed ecco che finalmente arriviamo al tema centrale dell'articolo odierno, che vuole riassumere quanto emerso da due articoli pubblicati sulle riviste Nature e Science, entrambi centrati sulle problematiche di fitness di un ibrido "puro" sapiens/neandertal. Entrambi i lavori hanno usato come punto di partenza l'analisi delle regioni del nostro genoma di ascendenza neandertaliana. Tali aree, che rappresentano meno del 3 % del nostro genoma, non sono organizzate in modo contiguo ma distribuite su tutti e 23 i cromosomi.

L'interesse dei ricercatori era comprendere quali fossero le funzionalità (cioè i geni e le regioni regolatrici) conservatesi durante la successiva 'evoluzione del sapiens e quali invece le zone perse. Se i geni si sono conservati negli ultimi 60 mila anni dall'incontro con l'ultimo neanderthal qualche vantaggio devono averlo fornito. Se si fosse trattato di alleli (o geni omologhi) leggermente svantaggiosi o semplicemente neutri per la fitness, sarebbero stati persi per diluizione nel giro di qualche decina di generazioni. Cosa che ovviamente non è avvenuta.

Nel lavoro pubblicato su Science (Benjamin Vernot et al) è stato confrontato il DNA di 665 europei e asiatici dell'estremo oriente con quello ottenuto dai fossili di neandertal. Il dato più importante emerso è che se è vero che meno del 3% del totale del nostro genoma è neandertal, dall'altra parte la quantità del genoma neandertaliano trasferitasi negli umani moderni è del 20%.

Un dato estremamente interessante che indica come durante il processo selettivo sugli ibridi si sia "trovato qualcosa di utile e/o di non deleterio" nel 20% del genoma neandertal degno di essere selezionato. Tra i geni neandertal "di successo" molti sono funzionalmente correlati alla fisiologia della pelle.

Risultati sostanzialmente in accordo con i precedenti sono quelli pubblicati su Nature dal team di David Reich. I geni neandertaliani emersi come evolutivamente vantaggiosi dal confronto del genoma di 1004 persone con quello neandertaliano, sono funzionalmente correlati con la cheratina, una delle proteine chiave del rivestimento cutaneo. Un dato che indica come la "qualità" della pelle abbia svolto un ruolo chiave nell'adattamento alle regioni con minore irradiazione solare. Non solo maggiore resistenza al freddo ma anche resistenza a patogeni ambientali.

Tra gli elementi più interessanti emersi da entrambi i lavori vi è il fatto che ci sono

larghe porzioni genomiche dei neandertal che sono andate completamente perse nel nostro genoma. Un dato questo che indica l'esistenza di una selezione negativa più che una neutralità selettiva. Un concetto sottolineato da Reich: "

i dati suggeriscono fortemente che molti geni neanderthal si sono rivelati dannosi nell'ibrido e in tutti i suoi discendenti. Non a caso sono stati persi in solo poche generazioni successive alla nascita dell'ibrido".

Non sorprende allora scoprire che le regioni genomiche dei sapiens in cui la componente neandertaliana è assente

sono anche quelle più ricche di geni a dimostrazione della esistenza di una

forte pressione selettiva che ha rimosso le zone "dannose". Ancora meno sorprendente, ma scientificamente eccitante, scoprire che queste zone contengono i geni

maggiormente espressi nei testicoli e che il

cromosoma X (i cui geni sono particolarmente soggetti a selezione a causa dei problemi di dosaggio genico nei sessi)

abbia circa cinque volte meno materiale genetico derivato dai neandertal di quanto osservabile negli altri cromosomi.

Se dovessimo riassumere in una frase il concetto che emerge da questi dati, l'ipotesi è che gli alleli neanderthaliani presenti nei maschi ibridi abbiano portato ad una drastica riduzione di fertilità.

Con il passare delle generazioni la pressione selettiva, volta a favorire i soggetti a maggiore fitness riproduttiva, avrebbe portato a ibridi dotati della minor quantità possibile, a parità di vantaggi generali, di alleli neandertaliani "dannosi". Il fatto che l'equilibrio si sia spostato verso la bassa percentuale di alleli neanderthaliani invece che l'opposto (in fondo era solo l'ibrido "puro" ad avere una minore fitness) è verosimilmente il risultato o di una preferenza per partner "sapiens", voluta o forzata che fosse o di un vantaggio competitivo innegabile per i sapiens.

In entrambi i casi si spiegherebbe la rapida (secondo una scala evolutiva) diluizione del genoma neandertal ma "lento" a sufficienza da permettere la costante presenza di ibridi nella popolazione a svantaggio dei sapiens "puri".

L'evoluzione procede grazie a mutazioni e alla diffusione di queste nella popolazione fino a che un tratto "vantaggioso" emerge e riesce così a fissarsi nella popolazione. Rimanendo in ambito umano le scoperte fatte in questi hanno permesso di disvelare alcuni dei passaggi chiave (molto spesso su geni importanti nella neurogenesi) che hanno accompagnato la separazione degli umani dai primati non umani.

Un esempio tra tutti, la duplicazione del gene SRGAP2B, avvenuta tre volte durante la storia evolutiva del genere Homo e che ha reso possibile l'aumento dimensionale della corteccia cerebrale. Un passaggio che segnò il distacco de facto del genere Homo da quello Australopithecus (vedi questo articolo per approfondimenti)

E infatti oltre ai geni strutturali della cute, nell'articolo pubblicato su Science si legge che tra le regioni ereditate dai neandertal ve ne è una abbastanza ampia che contiene, tra gli altri, il gene

FOXP2,

fondamentale per l'apprendimento e la capacità linguistica.

FOXP2 è un gene estremamente conservato tra i vertebrati e questo è particolarmente evidente all'interno dei primati. Per capirci la differenza tra la proteina umana e quella nei primati non umani sono solo due aminoacidi (tra noi e i Neandertal la differenza è solo a livello intronico). E sappiamo che è sufficiente una sola mutazione in questo gene per generare forti deficit nella capacità comunicativa (casistica estremamente rara ma nota da un punto di vista clinico grazie alla familiarità del difetto). Vedi QUI per ulteriori dettagli.  |

| credit: SE Fisher, Current Biology (2019) |

|

Pelle chiara, arcata orbitale pronunciata,

questi alcuni dei tratti neanderthaliani

(ricostruzione al computer) |

In conclusione i dati ottenuti sembrano indicare che quando si incontrarono gli umani e i neanderthal erano "

ai confini della compatibilità biologica", per usare le parole di Reich, "

e per questo motivo gli ibridi risultanti hanno sofferto di un elevato tasso di infertilità" (aggiornamenti sul tema in un successivo articolo -->

QUI)

Una domanda allora sorge spontanea. "

Quanto erano diversi i sapiens e i neandertal quando si incontrarono"?

Estremizziamo

il concetto e immaginiamo di usare una macchina del tempo e di

trasportare un Inuit di cent'anni fa (sicuramente non entrato in

contatto da millenni con popolazioni diverse) dall'Artico all'Africa

equatoriale. La ridottissima capacità di sudare, legata all'essere il

risultato della selezione di individui adatti a vivere in ambienti

freddi, avrebbe causato non pochi problemi di dissipazione del calore

nel clima equatoriale. Se consideriamo che il tempo di separazione tra

un inuit e l'antenato che viveva in climi più caldi è inferiore a 5 mila

anni possiamo ben immaginare la divergenza (e l'adattamento) a cui era giunto

il neandertal in 400 mila anni dalla sua uscita dall'Africa.

E a seguire "

è verosimile che un neandertal e un essere umano si

siano accoppiati anche se avevano intrapreso strade evolutive

divergenti"?

Sebbene le differenze

tra un neandertal e un sapiens siano evidenti a livello morfologico

queste differenze non sono tali da rendere evidente la non "umanità".

William Straus, anatomo-paleontologo statunitense della Johns Hopkins University, è l'autore di una frase rimasta celebre

"Se

si potesse trasportare un Neanderthal ai giorni nostri e lo si

lasciasse nella metropolitana di New York, opportunamente lavato,

sbarbato e modernamente vestito, difficilmente verrebbe notato" (da Quarterly Review of Biology, p. 359)

Ovviamente checché ne pensi Strauss sui frequentatori della metropolitana di New York, "non ci sono in giro Neanderthal, quindi non è possibile fare un esperimento di accoppiamento" ha commentato Daven Presgraves, un biologo evoluzionista presso l'Università di Rochester a New York.

|

| Come apparirebbe un Neanderthal in visita al museo omonimo (sito nel luogo di ritrovamento dei primi fossili) in Germania. (©Neanderthal Museum) |

Che non ci fossero barriere di aspetto (o di feromoni) sostanziali devono averlo pensato anche i sapiens quando incontrarono i

neandertal (o semplicemente non si posero il problema essendo meno

"sofisticati" di noi), sta di fatto che è indubbio che siano accoppiati. Alcuni

degli ibridi nati da questo incrocio furono abbastanza fortunati da

potere contare sui vantaggi associati a ciascuna specie del genere Homo:

da parte neandertal la resistenza al freddo, alle infezioni locali e all'aumentata esposizione alle radiazioni ultraviolette (maggiore ad alte latitudini) e dall'altra le migliori capacità intellettive

(linguaggio, astrazione, sociali, di adattabilità, etc) che il sapiens

aveva evoluto e che di fatto determinarono l'esito della competizione

per la stessa nicchia ecologica tra i due Homo.

Come

sia scomparso il neandertal è difficile da dire.

Potrebbero essere

stati soverchiati numericamente dai sapiens e quindi integrati, essere

usciti sconfitti dalla competizione per la stessa nicchia ecologica

finendo relegati in aree geografiche sempre più remote oppure essere

stati annientati (magari divenendo cibo) dai nostri antenati.

Di sicuro ne è

uscito sconfitto dato che la quantità di suo DNA nel nostro genoma è solo del 2%.

Partendo dal presupposto che i neanderthal erano maggioritari quando i

sapiens arrivarono nei nuovi territori, il fatto che i sapiens abbiano

vinto e che si siano portati dietro "solo" il 2% del genoma dei cugini è

indicativo dell'esistenza di un qualche fattore che lo ha reso

"perdente" nella competizione.

Entusiasta delle recenti scoperte è Sarah Tishkoff, una genetista di popolazioni presso l'università della Pennsylvania, che afferma "i nuovi sviluppi della genomica ci hanno permesso di capire molto di più [in dieci anni] di quanto sia stato mai possibile fare con la paleontologia". La scoperta dell'Homo denisova ne è l'esempio eclatante.

Nel prossimo futuro sarà possibile ricostruire in dettaglio l'evoluzione umana sfruttando solo il DNA delle popolazioni umane moderne. In particolare sono le popolazioni africane a stuzzicare la curiosità degli antropologi. La scarsità di reperti fossili da cui sia possibile estrarre DNA in Africa ha di fatto rallentato gli studi sulla diffusione dell'Homo sapiens nel continente africano. La comparazione del DNA tra le diverse popolazioni del continente (in particolare di quelle etnie che sono rimaste geograficamente isolate) potrà fornire un valido strumento di analisi e ci permetterà di sollevare il velo sui nostri antenati.

|

| Neanderthal vs Sapiens (credit: Philipp Gunz via Nature) |

***

(articolo successivo:

la migrazione dei sapiens nelle americhe)

***

aggiornamento 01/2019 ***

Un recente studio basato sulle varianti geniche trasmesse dal genitore Neanderthal indica un "allungamento" del cranio rispetto a quello più rotondo di un Sapiens "puro". Una conclusione derivante dallo studio funzionale delle varianti geniche presenti solo nel DNA neanderthaliano. Non ci sono prove che tali varianti abbiano influenzato la capacità cognitiva.

Fonti

- Resurrecting Surviving Neandertal Lineages from Modern Human Genomes

- Modern human genomes reveal our inner Neanderthal

Nature (2014) 1038

- The genomic landscape of Neanderthal ancestry in present-day humans